![]()

![]()

![]() Sábado, 14 de agosto de 2004

| Hoy

Sábado, 14 de agosto de 2004

| Hoy

Bodas de sangre

Por Enrique Garabetyan

Si hubiera que nominar un procedimiento médico rutinario por excelencia, la transfusión sanguínea sería una buena candidata. Según cifras de la Cruz Roja, cada año se recogen donaciones que equivalen a unos 38 millones de litros de sangre. Y su atracción es tal que saltó de la estricta área de influencia médica para colarse como argumento central –o lateral– de innumerables libros, películas y telenovelas.

Someterse a una transfusión, o dar sangre ya no asusta (demasiado) a nadie, si exceptuamos a los Testigos de Jehová, aunque usualmente provoca algún desmayo en el donante. Los estadounidenses, siempre tan afectos a las estadísticas, calculan que una de cada 20 personas requerirá una transfusión sanguínea en algún momento de su vida. Pero toda esta cotidianidad del transvaso de la sangre es un fenómeno bastante reciente. De hecho, es un recurso que se volvió común ya bien entrado el siglo XX, tras siglos de penosas historias de prueba y error.

La historia de la transfusión de sangre asienta sus raíces en los pueblos antiguos, que intuían posible vencer la enfermedad y la vejez por medio de sangrías e infusiones del líquido rojo. Hebreos, egipcios, romanos y aztecas dejaron amplias huellas de la fascinación que la sangre ejercía sobre sus culturas. Como, por ejemplo, viejas leyendas romanas que proponían dar de beber a los enfermos sangre de gladiadores, con la esperanza de restituirles el vigor perdido.

LAS PRIMERAS GOTAS

Las primeras referencias ciertas sobre transfusiones se remontan a 1492, en ocasión de la postrera enfermedad del papa Inocencio VIII. Con una insuficiencia renal crónica y las terapéuticas de la época (basadas en sangrías) agotadas, un médico desconocido para el establishment romano ofreció reemplazar la sacra sangre papal por la de jóvenes plenos de salud. Aprobada la propuesta se obtuvieron dadores “voluntarios” –tres varones de 10 años– mediante el pago de un ducado de oro a sus familias. A partir de aquí las versiones de lo que aconteció se contradicen: la clásica afirma que los niños murieron y el precioso líquido fue inyectado en las venas del moribundo. Para otros, el pontífice bebió la sangre. Sin embargo, la lógica apuntala otro final: aunque se verificó la sangría de los donantes, la transfusión de sangre no fue siquiera intentada, simplemente porque la sangre se coagulaba de inmediato. El papa murió en abril de ese año y el siguiente evento histórico debió esperar más de un siglo.

En 1628, el inglés William Harvey le puso su firma a la explicación más completa sobre el sistema circulatorio, sintetizando ideas hasta entonces sólo parcialmente insinuadas por colegas contemporáneos. Su teoría renovó los bríos de experimentadores franceses e italianos que, por primera vez, trataron científicamente de reponer la sangre de los enfermos, en lugar de limitarse a extraerla.

Hacia 1656, sir Christopher Wren propuso –por primera vez en la historia– administrar medicamentos por vía intravenosa. El hombre era un verdadero émulo de Leonardo Da Vinci ya que a sus aportes médicos le sumó fama de respetado astrónomo, hábil arquitecto y fundador de la Royal Society, la más antigua –y aún vigente– academia de ciencias. Wrenensayó introducir diversos líquidos en la circulación sanguínea de los animales y observó los efectos logrados de acuerdo con la sustancia. En 1657, por ejemplo, inyectó cerveza y vino en la vena de un perro, logrando emborracharlo. Otros investigadores lo siguieron y por un tiempo la excitación y las promesas se volvieron cotidianas. En 1665, Richard Lower comenzó una serie de experimentos fallidos siempre debido al indeseado proceso de coagulación. Pero, a fines del año siguiente, Lower pasó a la historia médica –y veterinaria, ¿por qué no?– al lograr unir con cánulas de plata la arteria carótida de un perro con la vena yugular de otro que previamente había sido sangrado de manera exhaustiva. Con este recurso Lower logró salvar la vida del can.

Fue un médico de la corte de Luis XIV quien tomó la posta, el francés Jean-Baptiste Denis, y ensayó en un puñado de pacientes humanos una transfusión de sangre de cordero y obtuvo un modesto triunfo que le generó imitadores alemanes e italianos. Sin embargo, el éxito de Denis tendría patas cortas ya que uno de sus pacientes murió y su viuda –aconsejada por tres médicos reacios a las “nuevas tecnologías”– lo llevó a los tribunales. En 1670, luego de largos procesos judiciales, el Parlamento de París emitió una sentencia que absolvió a Denis pero determinó que las terapéuticas extraordinarias son generalmente peligrosas y, por una que tiene éxito, todas las otras terminan en la muerte. “Por tanto: Prohíbese a todos los médicos y cirujanos efectuar la transfusión de la sangre, bajo pena de castigo corporal.” Muy poco después, la Royal Society emitió un decreto de condena similar y en 1679 el mismo papa se sumó a la reprobación. Así fue como durante las siguientes décadas las transfusiones desaparecieron del arsenal terapéutico.

HERMANOS DE SANGRE

Hubo que esperar la tercera década del 1800, antes de que la profesión médica volviera a discutir estas prácticas. El impulso lo generó un obstetra inglés, James Blundell, obsesionado por las muertes post-parto de sus pacientes a causa de brutales hemorragias. Blundell realizó cuidadosas experiencias a lo largo de casi 15 años y documentó correctamente 10 infusiones sanguíneas persona-persona, de las cuales cinco resultaron ser claramente beneficiosas para la salud de los transfundidos. Además, diseñó varios aparatos que sirvieron para facilitar en algo el todavía muy complejo procedimiento. Y, por último, publicó los resultados de sus desvelos en la ya por entonces prestigiosa revista médica The Lancet.

A partir de aquí, los experimentos de intercambio sanguíneo se aceleraron. En 1867, otro cirujano inglés, Joseph Lister, sugería el uso de antisépticos para controlar posibles infecciones durante las transfusiones, lo que volvió a mejorar la performance de éstas. Sin embargo, las incompatibilidades entre donantes seguían generando serios problemas. Recién a partir del año 1901 un médico que trabajaba como asistente en el Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad de Viena (Austria) comenzó a desbrozar los diferentes tipos de antígenos ubicados en la superficie de los glóbulos rojos y que eran los verdaderos responsables de las incompatibilidades sanguíneas. Son esas denominaciones que los televisivos “Llamados a la solidaridad” han vuelto populares: los Grupos A, B, 0 y el factor RH. El aporte de Karl Landsteiner fue lo suficientemente importante como para recibir el Premio Nobel de Medicina en 1930. Sin embargo, la incipiente medicina transfusional seguía enfrentándose a otro grave problema: la veloz coagulación de la sangre que la inutilizaba en un lapso de 6 a 12 minutos. La solución no tardaría en llegar, esta vez de la mano de una polémica en la que también intervino un reputado médico argentino.

EL AFFAIRE AGOTE

Desde 1891 se conocían algunos químicos que impedían que la sangre se coagulara, pero estos tratamientos la volvían tóxica. En abril de 1914, un investigador belga –llamado Albert Hustin– publicó un opúsculo en el que sugería mezclar la sangre extraída con una solución de citrato de sodio de 10 gramos por cada 100 cm3, en partes iguales con una solución salina de glucosa e inyectar esta mixtura. El método no llegó demasiado lejos por falta de difusión y porque el producto final tenía una concentración de glóbulos rojos tan baja que la transfusión resultaba inservible.

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, muy lejos de Bruselas, el doctor Luis Agote, director del Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson, ensayaba en humanos transfundir sangre citratada, pero con una dilución diferente. Y, detalle interesante, el buen donante para esos experimentos fue don Ramón Mosquera, portero del Instituto. La prueba fue victoriosa, pero ocurrió algo extraño: Agote preparó una memoria sobre su aporte pero sin hacer mención a la publicación de Albert Hustin de abril de ese mismo año. Ni remitió el trabajo a ninguna revista médica.

Es muy posible que Agote no conociera los escritos de Hustin, pero lo cierto es que el belga era el verdadero autor de la primera transfusión de sangre citratada, aunque su método no fuera eficaz. Y los equívocos no terminaron aquí.

Aunque Agote no publicó su paper en revistas de la especialidad, sí envió detalles del trabajo al diario La Prensa, artículo que fue reproducido por el New York Herald Tribune, el 15 de noviembre de 1914. Y también despachó resúmenes a la Legación Imperial de Alemania, a la austro-húngara, al Consulado General del Imperio Otomano, a la Legación Británica, a la de la República Francesa, a la rusa y a la belga. La mayoría de éstas acusó un diplomático recibo y punto. Sin embargo, como suele ocurrir en ciencia, otro médico trabajaba en una dirección idéntica. Richard Lewisohn, cirujano del Mount Sinai Hospital de Nueva York, publicó a fines de enero de 1915 un escrito titulado “Un nuevo y simple método de transfusión de la sangre” donde explicaba un procedimiento similar al de Agote, y –correctamente– citaba a Hustin como el primero en desarrollarlo. Su trabajo fue aceptado y Lewisohn se atribuyó el método, prescindiendo de toda mención de prioridades, algo sobre lo cual Agote batalló inútilmente durante años.

Mientras tanto, la Primera Guerra Mundial les imprimió velocidad a los descubrimientos y, gracias a que se pudo mantener la sangre donada estable y lista para ser transfundida durante varios días, nació el primitivo concepto de depósitos de sangre. Aunque recién en 1932, en un hospital de Leningrado, los soviéticos inventaban la actual estructura del banco de sangre.

Entre la catarata de ideas y aportes posteriores a la Segunda Guerra vale la pena detenerse en 1950, cuando apareció un práctico desarrollo tecnológico: Carl Walter y W.P. Murphy presentaron la bolsa plástica que dejó atrás a la frágil botella de vidrio como contenedor.

Durante los siguientes años los protagonistas fueron la puesta a punto de tests veloces y efectivos, capaces de asegurar la ausencia de virus en las donaciones. Y esto no es un detalle menor, ya que la demanda de sangre está en permanente aumento (ver Futuro del 27 de marzo de 1999). Todo indica que las transfusiones del “rojo fluido vital” seguirán siendo una práctica cada vez más común y, por suerte, segura. Salvo para el miedo del donante.

Si hubiera que nominar un procedimiento médico rutinario por excelencia, la transfusión sanguínea sería una buena candidata. Según cifras de la Cruz Roja, cada año se recogen donaciones que equivalen a unos 38 millones de litros de sangre. Y su atracción es tal que saltó de la estricta área de influencia médica para colarse como argumento central –o lateral– de innumerables libros, películas y telenovelas.

Someterse a una transfusión, o dar sangre ya no asusta (demasiado) a nadie, si exceptuamos a los Testigos de Jehová, aunque usualmente provoca algún desmayo en el donante. Los estadounidenses, siempre tan afectos a las estadísticas, calculan que una de cada 20 personas requerirá una transfusión sanguínea en algún momento de su vida. Pero toda esta cotidianidad del transvaso de la sangre es un fenómeno bastante reciente. De hecho, es un recurso que se volvió común ya bien entrado el siglo XX, tras siglos de penosas historias de prueba y error.

La historia de la transfusión de sangre asienta sus raíces en los pueblos antiguos, que intuían posible vencer la enfermedad y la vejez por medio de sangrías e infusiones del líquido rojo. Hebreos, egipcios, romanos y aztecas dejaron amplias huellas de la fascinación que la sangre ejercía sobre sus culturas. Como, por ejemplo, viejas leyendas romanas que proponían dar de beber a los enfermos sangre de gladiadores, con la esperanza de restituirles el vigor perdido.

LAS PRIMERAS GOTAS

Las primeras referencias ciertas sobre transfusiones se remontan a 1492, en ocasión de la postrera enfermedad del papa Inocencio VIII. Con una insuficiencia renal crónica y las terapéuticas de la época (basadas en sangrías) agotadas, un médico desconocido para el establishment romano ofreció reemplazar la sacra sangre papal por la de jóvenes plenos de salud. Aprobada la propuesta se obtuvieron dadores “voluntarios” –tres varones de 10 años– mediante el pago de un ducado de oro a sus familias. A partir de aquí las versiones de lo que aconteció se contradicen: la clásica afirma que los niños murieron y el precioso líquido fue inyectado en las venas del moribundo. Para otros, el pontífice bebió la sangre. Sin embargo, la lógica apuntala otro final: aunque se verificó la sangría de los donantes, la transfusión de sangre no fue siquiera intentada, simplemente porque la sangre se coagulaba de inmediato. El papa murió en abril de ese año y el siguiente evento histórico debió esperar más de un siglo.

En 1628, el inglés William Harvey le puso su firma a la explicación más completa sobre el sistema circulatorio, sintetizando ideas hasta entonces sólo parcialmente insinuadas por colegas contemporáneos. Su teoría renovó los bríos de experimentadores franceses e italianos que, por primera vez, trataron científicamente de reponer la sangre de los enfermos, en lugar de limitarse a extraerla.

Hacia 1656, sir Christopher Wren propuso –por primera vez en la historia– administrar medicamentos por vía intravenosa. El hombre era un verdadero émulo de Leonardo Da Vinci ya que a sus aportes médicos le sumó fama de respetado astrónomo, hábil arquitecto y fundador de la Royal Society, la más antigua –y aún vigente– academia de ciencias. Wrenensayó introducir diversos líquidos en la circulación sanguínea de los animales y observó los efectos logrados de acuerdo con la sustancia. En 1657, por ejemplo, inyectó cerveza y vino en la vena de un perro, logrando emborracharlo. Otros investigadores lo siguieron y por un tiempo la excitación y las promesas se volvieron cotidianas. En 1665, Richard Lower comenzó una serie de experimentos fallidos siempre debido al indeseado proceso de coagulación. Pero, a fines del año siguiente, Lower pasó a la historia médica –y veterinaria, ¿por qué no?– al lograr unir con cánulas de plata la arteria carótida de un perro con la vena yugular de otro que previamente había sido sangrado de manera exhaustiva. Con este recurso Lower logró salvar la vida del can.

Fue un médico de la corte de Luis XIV quien tomó la posta, el francés Jean-Baptiste Denis, y ensayó en un puñado de pacientes humanos una transfusión de sangre de cordero y obtuvo un modesto triunfo que le generó imitadores alemanes e italianos. Sin embargo, el éxito de Denis tendría patas cortas ya que uno de sus pacientes murió y su viuda –aconsejada por tres médicos reacios a las “nuevas tecnologías”– lo llevó a los tribunales. En 1670, luego de largos procesos judiciales, el Parlamento de París emitió una sentencia que absolvió a Denis pero determinó que las terapéuticas extraordinarias son generalmente peligrosas y, por una que tiene éxito, todas las otras terminan en la muerte. “Por tanto: Prohíbese a todos los médicos y cirujanos efectuar la transfusión de la sangre, bajo pena de castigo corporal.” Muy poco después, la Royal Society emitió un decreto de condena similar y en 1679 el mismo papa se sumó a la reprobación. Así fue como durante las siguientes décadas las transfusiones desaparecieron del arsenal terapéutico.

HERMANOS DE SANGRE

Hubo que esperar la tercera década del 1800, antes de que la profesión médica volviera a discutir estas prácticas. El impulso lo generó un obstetra inglés, James Blundell, obsesionado por las muertes post-parto de sus pacientes a causa de brutales hemorragias. Blundell realizó cuidadosas experiencias a lo largo de casi 15 años y documentó correctamente 10 infusiones sanguíneas persona-persona, de las cuales cinco resultaron ser claramente beneficiosas para la salud de los transfundidos. Además, diseñó varios aparatos que sirvieron para facilitar en algo el todavía muy complejo procedimiento. Y, por último, publicó los resultados de sus desvelos en la ya por entonces prestigiosa revista médica The Lancet.

A partir de aquí, los experimentos de intercambio sanguíneo se aceleraron. En 1867, otro cirujano inglés, Joseph Lister, sugería el uso de antisépticos para controlar posibles infecciones durante las transfusiones, lo que volvió a mejorar la performance de éstas. Sin embargo, las incompatibilidades entre donantes seguían generando serios problemas. Recién a partir del año 1901 un médico que trabajaba como asistente en el Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad de Viena (Austria) comenzó a desbrozar los diferentes tipos de antígenos ubicados en la superficie de los glóbulos rojos y que eran los verdaderos responsables de las incompatibilidades sanguíneas. Son esas denominaciones que los televisivos “Llamados a la solidaridad” han vuelto populares: los Grupos A, B, 0 y el factor RH. El aporte de Karl Landsteiner fue lo suficientemente importante como para recibir el Premio Nobel de Medicina en 1930. Sin embargo, la incipiente medicina transfusional seguía enfrentándose a otro grave problema: la veloz coagulación de la sangre que la inutilizaba en un lapso de 6 a 12 minutos. La solución no tardaría en llegar, esta vez de la mano de una polémica en la que también intervino un reputado médico argentino.

EL AFFAIRE AGOTE

Desde 1891 se conocían algunos químicos que impedían que la sangre se coagulara, pero estos tratamientos la volvían tóxica. En abril de 1914, un investigador belga –llamado Albert Hustin– publicó un opúsculo en el que sugería mezclar la sangre extraída con una solución de citrato de sodio de 10 gramos por cada 100 cm3, en partes iguales con una solución salina de glucosa e inyectar esta mixtura. El método no llegó demasiado lejos por falta de difusión y porque el producto final tenía una concentración de glóbulos rojos tan baja que la transfusión resultaba inservible.

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, muy lejos de Bruselas, el doctor Luis Agote, director del Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson, ensayaba en humanos transfundir sangre citratada, pero con una dilución diferente. Y, detalle interesante, el buen donante para esos experimentos fue don Ramón Mosquera, portero del Instituto. La prueba fue victoriosa, pero ocurrió algo extraño: Agote preparó una memoria sobre su aporte pero sin hacer mención a la publicación de Albert Hustin de abril de ese mismo año. Ni remitió el trabajo a ninguna revista médica.

Es muy posible que Agote no conociera los escritos de Hustin, pero lo cierto es que el belga era el verdadero autor de la primera transfusión de sangre citratada, aunque su método no fuera eficaz. Y los equívocos no terminaron aquí.

Aunque Agote no publicó su paper en revistas de la especialidad, sí envió detalles del trabajo al diario La Prensa, artículo que fue reproducido por el New York Herald Tribune, el 15 de noviembre de 1914. Y también despachó resúmenes a la Legación Imperial de Alemania, a la austro-húngara, al Consulado General del Imperio Otomano, a la Legación Británica, a la de la República Francesa, a la rusa y a la belga. La mayoría de éstas acusó un diplomático recibo y punto. Sin embargo, como suele ocurrir en ciencia, otro médico trabajaba en una dirección idéntica. Richard Lewisohn, cirujano del Mount Sinai Hospital de Nueva York, publicó a fines de enero de 1915 un escrito titulado “Un nuevo y simple método de transfusión de la sangre” donde explicaba un procedimiento similar al de Agote, y –correctamente– citaba a Hustin como el primero en desarrollarlo. Su trabajo fue aceptado y Lewisohn se atribuyó el método, prescindiendo de toda mención de prioridades, algo sobre lo cual Agote batalló inútilmente durante años.

Mientras tanto, la Primera Guerra Mundial les imprimió velocidad a los descubrimientos y, gracias a que se pudo mantener la sangre donada estable y lista para ser transfundida durante varios días, nació el primitivo concepto de depósitos de sangre. Aunque recién en 1932, en un hospital de Leningrado, los soviéticos inventaban la actual estructura del banco de sangre.

Entre la catarata de ideas y aportes posteriores a la Segunda Guerra vale la pena detenerse en 1950, cuando apareció un práctico desarrollo tecnológico: Carl Walter y W.P. Murphy presentaron la bolsa plástica que dejó atrás a la frágil botella de vidrio como contenedor.

Durante los siguientes años los protagonistas fueron la puesta a punto de tests veloces y efectivos, capaces de asegurar la ausencia de virus en las donaciones. Y esto no es un detalle menor, ya que la demanda de sangre está en permanente aumento (ver Futuro del 27 de marzo de 1999). Todo indica que las transfusiones del “rojo fluido vital” seguirán siendo una práctica cada vez más común y, por suerte, segura. Salvo para el miedo del donante.

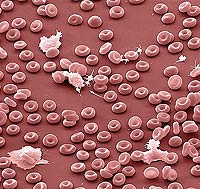

Globulos rojos y globulos blancos navegan ordenadamente en el flujo sanguineo.

SUBNOTAS

FUTURO

indice

-

Nota de tapa

Bodas de sangre

La sangre, elemento legendario del ritual y el sacrificio, alimento y estructura verdadera del... -

TELEMEDICINA

Telemedicina - La edad de la impaciencia

-

LA IMAGEN DE LA SEMANA

La imagen de la semana

-

NOVEDADES EN CIENCIA

Novedades en ciencia

-

FíSICA E HISTORIA

La montaña mágica

Por Federico Kukso -

LIBROS Y PUBLICACIONES

Las grandes preguntas de la ciencia

-

AGENDA CIENTíFICA

Agenda científica

-

FINAL DE JUEGO

Final de juego

Por Leonardo Moledo

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.