“En Novecento intenté representar una identidad precisa y concreta como la Emiliana, encerrada en límites muy definidos, aprisionada por un horizonte de hileras de álamos”. En Novecento, Bernardo Bertolucci usó el espacio y los colores de su infancia en la Emilia-Romaña como nunca lo había hecho hasta entonces. Pero allí también elaboró un fresco caótico y fascinante sobre la historia italiana del siglo XX, sus matanzas y claudicaciones, sus conquistas épicas y sus amargos fracasos. Bertolucci nació en 1941 en Parma, la milenaria capital de la Emilia, y volvió a ella en numerosas ocasiones. Para arrebatársela a la poesía de su padre, el gran Atilio Bertolucci, maestro de ensayistas y poetas; para convertirla en la Roma barriobajera de los ragazzi di vita de Pasolini, la nueva figura paterna que lo tomó bajo su ala en Accattone; y luego para hacerla la París de Italia, teñida de ópera y desilusión, de cinefilia y cultura godardiana. Pero en el fondo siempre fue suya, porque su despertar a la vida transcurrió en Bachanelli, un pueblito situado a seis kilómetros de esa ciudad de luces blancas, en ese escenario rural que consagró como el verdadero corazón del comunismo campesino a partir de Novecento.

Con solo 16 años, el joven Bernardo filmó con la cámara de 16 mm que le regaló su padre la matanza de un cerdo en La morte del maiale. Esa imagen, dolorosamente subjetiva, se aparta del encierro inicial para convertirse en registro objetivo: el trabajo de los matarifes deja de ser ese impacto bestial sobre la mirada de un niño escondido en una zanja, para revelarse como el retrato de una forma de vida vigente, de un tiempo todavía vivo. El recorrido de la obra de Bertolucci a lo largo de los años 60 implica la apertura de esa mirada, el salir de la zanja, el saldar las cuentas con esa adolescencia de caprichos y traiciones, de dilemas intelectuales y guiños cinéfilos, para hacer de la conciencia de la Historia y de la muerte algo omnipresente. La salida de Italia y el regreso a ella, péndulo clave de los años 70, implicó para Bertolucci no solo su consagración internacional, el escándalo y la provocación, el lidiar con productores tiranos y distribuidores rapaces, sino también el asumir que ese lugar de hijo perdido iba a ser la entrada a su mundo, la representación de su hombría, la estela de su poética autoral.

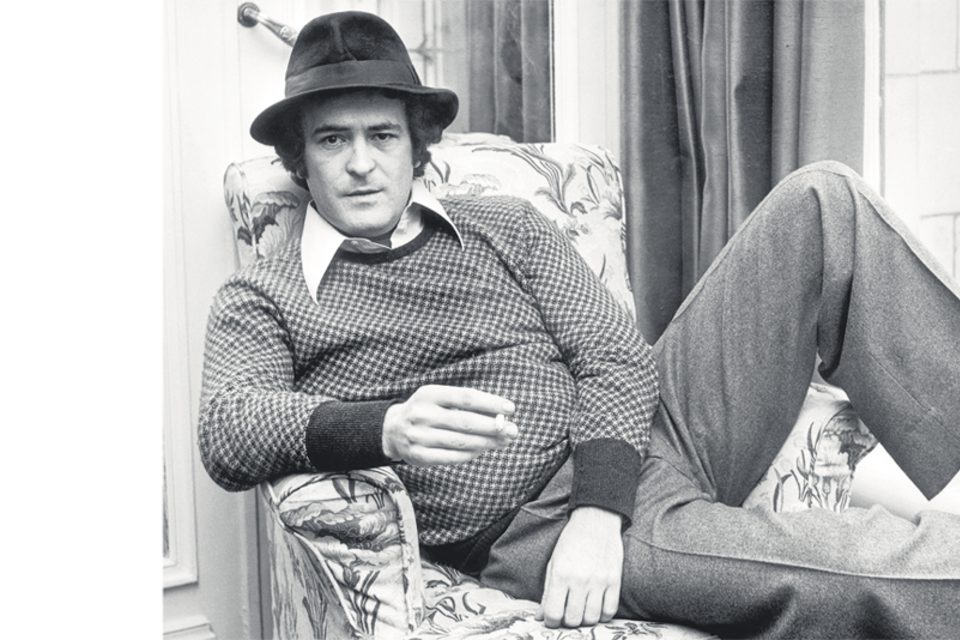

“Último tango en París es mi primera película rodada en ‘presente’, con una mirada contemporánea”, le contaba en 1982 a Enzo Ungari y Donald Ranvaud en una serie de entrevistas publicadas en el libro Bertolucci por Bertolucci. Y, de alguna manera, esa película asumía el desafío del tiempo, de condensarlo en esos tres días que los protagonistas pasaban encerrados en un departamento parisino sin conciencia de que afuera la vida y la muerte seguían su curso. Bertolucci revisaba esta vez su noción del espectáculo, al hacer una película que había condenado implícitamente en el ideario que proponía en Partner, en la víspera del Mayo del 68. Contradicciones y contramarchas se hacían carne en ese intento de poner en escena la más cruel educación sentimental masculina, la que había hecho del Paul de Marlon Brando un personaje brutal y obsceno, y de él un director capaz de sus propias tiranías e inmoralidades. De esa película quedó el recuerdo negro de la violación escénica de María Schneider y la complicidad de Bertolucci en su tormento, pero también la exposición de Brando como síntesis física y cultural de lo que implicaba ser hombre en ese siglo XX. “Cuando Marlon cuenta su infancia, está contando su verdadera infancia, con su madre siempre borracha y la sombra de un padre viril y violento, en algún lugar de Nebraska. En el Actor’s Studio había aprendido a ser otro, yo le pedí que metiera todas sus vivencias como hombre y como actor. Al terminar la película me dijo: ‘No volveré a hacer una película como ésta. No me gusta trabajar como actor, pero esta vez ha sido aun peor. Me he sentido violento desde el principio hasta el final, cada día, a cada momento. He sentido toda mi vida, mis cosas más íntimas, mis hijos, todo me ha sido arrancado’.”

Los héroes de Bertolucci son tan conscientes de sus raíces familiares y su pertenencia de clase que es esa misma marca el origen último de todo su desasosiego. Como si el estar prisioneros de esa inmensa enredadera de convenciones y conformismos limitara su itinerario, incapaz de ir más allá del cuestionamiento de su papel histórico e incluso de la convicción de su carácter decadente. Esa tensión entre lo que se es y lo que se quiere ser instala en sus películas permanentes dicotomías, tanto en el plano de las relaciones amorosas (la mujer viva y la esposa muerta en Último tango en París; la representante de los ideales del pueblo y la extraviada en las renuncias de la burguesía en Novecento), en las vertientes de la Historia (la historia de Olmo y Alfredo en Novecento como la de las dos Italias en pugna), como en la misma constitución psicológica del personaje (que en El conformista asumió las tensiones entre normalidad y anormalidad). Por ello, en el recorrido de esa distancia que va entre el hoy y el ayer, la realidad y sus ideales y condicionantes, Bertolucci renuncia a la vocación de reconstruir ese pasado como hechos fijos en la Historia y elige las instancias constitutivas de un mito. Su tiempo es el del eterno retorno, el de los oráculos, los laberintos y las premoniciones que pueblan sus ficciones, las escenas primarias que originan la dependencia edípica y los fracasos anunciados.

Bajo la apariencia de una superproducción histórica, Novecento desplaza una vez más la Historia a favor del Mito. Muchos hechos claves son sustituidos por enclaves mitológicos, como la coincidencia entre la huelga de 1908 y la muerte del abuelo proletario con la partida del pequeño Olmo en el tren revolucionario; o los colores de las estaciones como momentos en la evolución ideológico-política de Italia; o la monstruosidad y perversión decadentista como representación del fascismo en los rostros de Donald Sutherland y Laura Betti. Bertolucci no elige cerrar la película en la estricta linealidad histórica, ni manteniendo a ultranza la pura exaltación revolucionaria, sino viendo como ese tiempo se repite, de manera cíclica, como una inmensa tela de araña de la que no se puede salir. Distribuida por varias majors americanas como United Artists, Fox y Paramount, Novecento estuvo signada por más de un año de rodaje, un montaje de cinco horas y media, las quejas de los productores americanos, las disputas judiciales por el montaje final y la pelea con el productor. De todo ello, Bertolucci aprendió que hacer cine era cuestión de adultos y, en los años del compromiso histórico de Berlinguer para lograr cierta unidad de los partidos democráticos italianos en los 70 y evitar el ascenso del autoritarismo, Novecento ofreció un sueño vívido pero indecente, casi inaceptable.

“Novecento me había permitido explorar, a fondo y en primer persona, los mecanismos y las contradicciones de la producción. Este aspecto, importante durante el rodaje, se convirtió en uno de los elementos narrativos de la película. No sé hasta qué punto Novecento es la historia de Olmo y Alfredo, o en realidad es el relato de la contradicción entre el uso de los medios de producción capitalistas, multinacionales, y una versión naif, edificante, propia de la Casa del Pueblo. Sin esa experiencia jamás me habría atrevido a hacer La luna”.

Pasaron tres años hasta ese atrevimiento. La luna fue así una película sobre la fantasía incestuosa, sobre la mirada del voyeur que accede a aquello que le está prohibido, ya sea la imagen mítica de Marilyn Monroe, encendida en la pantalla de un cine donde se da Niágara, o la figura de la madre que interpreta Jill Clayburgh, filmada como la diva de Il trovattore, de Verdi, trágica y erótica. La miel, la heroína y la figura de la madre recortada sobre un fondo lunar contienen ese amor inicial que se ve asediado por las sombras, por el sonido del twist, por la imagen del pescado descuartizado. La luna le permite a Bertolucci cerrar una década con el regreso a Italia, al vientre de esa Parma de callecitas oscuras y aire de incesto, a esos misterios del origen que su cine ha preservado como inciertos. “Mientras filmaba el paseo de Caterina (Clayburgh) por las calles de Parma, en la que ella tenía que moverse como sonámbula porque volvía a los lugares de su adolescencia, me encontré en los mismos lugares que Gina (Adriana Asti) recorre en Prima della revoluzione. Estaba buscando el encuadre en el visor cuando perdí el equilibrio y al caer me rompí los dos codos. Perdí el equilibrio como si al regresar a Parma y llevar allí a la madre (y amante) hubiera sido demasiado atrevido”.