|

LOBOS MARINOS Y PINGÜINOS EN LA COSTA PATAGONICA

LOBOS MARINOS Y PINGÜINOS EN LA COSTA PATAGONICAPor Francisco Olaso

Península Valdés todo el año

Triángulo de tierra adentrado en el mar, desierto de vegetación rala, la península ofrece al veraneante sus playas de agua templada y su atmósfera patagónica. Y en cualquier época del año, la posibilidad de avistar muchas especies de

animales. En invierno llegan las ballenas y en verano, los lobos marinos.

Para la Península Valdés no hay época mala. La energía del paisaje patagónico está allí, como hace miles de años. Mar nuboso, cielo abierto, un horizonte que ofrece poco obstáculo a la vista y a los vientos. Lo que varía con las estaciones -aparte de la brecha entre calor y frío- son los mamíferos marinos que se acercan a sus costas. De julio a diciembre están las ballenas frente a Puerto Pirámides; entre setiembre y diciembre los elefantes machos pelean por los harenes desde Punta Delgada a Punta Norte. El verano es la época de auge de las loberías, visitadas a su vez por las orcas. Pero también hay elefantes y pingüinos, y en el recorrido pueden verse guanacos, martinetas, peludos y ñandúes.

Arribo a la Península

Atravesamos el istmo Florentino Ameghino en dirección a la Península, bajo un sol del mediodía que -agujero de ozono mediante- quema como una sartén. Sea uno primerizo o reincidente en la visita, no deja de notar con asombro, o de esperar atento, la llegada de ese tramo en que la franja de tierra se angosta tanto, que permite ver los golfos Nuevo y San José, a uno y otro lado del camino. Pocos kilómetros adelante está el acceso a la reserva faunística provincial. Vale la pena detenerse en el centro de interpretación que exhibe videos y fotos de la fauna local, animales embalsamados, el esqueleto de una ballena varada en Caleta Valdés en el ‘85, fósiles de caracoles que hoy se encuentran sobre esas barrancas que hace diez millones de años fueron cubiertas por el mar. Reseñas y planos recrean la historia del Fuerte San José, fundado por el virreinato en 1779 y destruido por un malón en 1810. Una foto muestra el caserío de Puerto Pirámides a principios del siglo que acaba. Antes de seguir viaje subimos al mirador panorámico, donde el viento nos da la bienvenida con su insistente chiflido. Una huella de ripio parte hacia el norte, en dirección a la Isla de los Pájaros, que alberga cormoranes, petreles y gaviotas, y desde aquí se adivina como un islote junto a la costa.

Atravesamos el istmo Florentino Ameghino en dirección a la Península, bajo un sol del mediodía que -agujero de ozono mediante- quema como una sartén. Sea uno primerizo o reincidente en la visita, no deja de notar con asombro, o de esperar atento, la llegada de ese tramo en que la franja de tierra se angosta tanto, que permite ver los golfos Nuevo y San José, a uno y otro lado del camino. Pocos kilómetros adelante está el acceso a la reserva faunística provincial. Vale la pena detenerse en el centro de interpretación que exhibe videos y fotos de la fauna local, animales embalsamados, el esqueleto de una ballena varada en Caleta Valdés en el ‘85, fósiles de caracoles que hoy se encuentran sobre esas barrancas que hace diez millones de años fueron cubiertas por el mar. Reseñas y planos recrean la historia del Fuerte San José, fundado por el virreinato en 1779 y destruido por un malón en 1810. Una foto muestra el caserío de Puerto Pirámides a principios del siglo que acaba. Antes de seguir viaje subimos al mirador panorámico, donde el viento nos da la bienvenida con su insistente chiflido. Una huella de ripio parte hacia el norte, en dirección a la Isla de los Pájaros, que alberga cormoranes, petreles y gaviotas, y desde aquí se adivina como un islote junto a la costa.

Un harén en Puerto Pirámides

Treinta kilómetros más tarde el pavimento corta la barranca, y ante la vista aparecen el mar y el caserío de Puerto Pirámides, con su puñadito de hoteles, hospedajes, restaurantes, pizzerías y pubs. Los tamarindos crecen en los médanos del camping, reparando un poco a las carpas del sol y del viento. Algunos puestos embanderados ofrecen la posibilidad de practicar buceo o de embarcarse para avistar lobos marinos, cormoranes, y con suerte algunos delfines. Pero aprovechamos la tarde para caminar las playas de arena fina y piedra milenaria, guarnecidas por esa barranca salpicada de fósiles, que al quebrarse en terrazas desnuda sus capas geológicas. Y después visitamos la lobería de Punta Pirámides, distante sólo cinco kilómetros, que alberga 1500 de los 16.000 lobos marinos de un pelo que llegan a Valdés cada verano. La actividad de los animales se observa desde lo alto del acantilado. “Los machos llegan a partir de diciembre, determinan el territorio, después llegan las hembras y se forman los harenes. A la semana de parir su cría anual, la hembra queda sexualmente receptiva. Las peleas por el control del harén obligan al macho a ayunar durante los dos meses que pasa en tierra”, explica el guardafaunas Héctor Montero. Un turista le pregunta por dos crías que flotan inmóviles frente a la colonia. “Hay machos periféricos que roban crías para atraer a la madre”, dice Montero, mientras verifica su estado con el largavistas. “A veces las sacuden tanto que las terminan matando”.

Guardafaunas desde hace 13 años, Montero vive en Punta Pirámides con su mujer Marisol y sus cuatro hijos. Puede decirse que los zorros grises son sus mascotas. El olor del que merodea esta tarde la casa es muy fuerte. Pero el guardafaunas admira a estos animales por su inteligencia y su servicio contra las alimañas. “A veces alguno me trae una serpiente de la cruz o una rata, y me la dejan cerca de la puerta”, cuenta Montero. “Si al rato no se la cambio por un poco de carne, se la llevan”. Su anécdota es digna de Horacio Quiroga. Después de compartir palabras y mates, de ver su colección de armas y utensilios tehuelches, volvemos a Pirámides con las últimas luces del día. La noche en el camping es típicamente argentina. Los asados despiden ya un humito delictivo; en la playa hay gran fogón con guitarreada. El mar ondula su rumor nocturno; a la arena no le faltan caminantes. Arriba la vía láctea refulge, en un cielo capaz de conformar a astrónomos, navegantes y enamorados.

De punta a punta

La mañana siguiente, antes de iniciar la vuelta a la Península, llenamos el tanque de nafta, cosa bastante menos traumática al sur de Sierra Grande, donde las tarifas bajan a la mitad de su precio norteño. Salimos al camino de ripio, bien señalizado, en dirección a Punta Delgada. A los pocos kilómetros dejamos atrás el desvío a Punta Pardelas, una playa de piedra, especie de plataforma junto al mar, donde se practica buceo. Atentos a cualquier movimiento a la vera del camino, pronto una mancha marrón y blanca que emerge sobre la vegetación nos obliga a frenar. El guanaco deja de comer y nos observa como midiéndonos, quieto, a no más de cincuenta metros. Está solo, cosa rara entre estos animales, que viven en grupos dominados por un macho, procreador y vigía, al que llaman relincho por su voz de alerta. El guanaco siempre ha sido perseguido en la Patagonia. Por comer más pastura que la oveja; por amor a la mira telescópica.

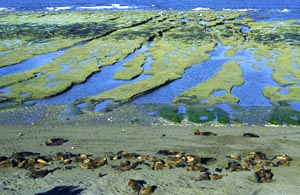

Otra vez en el camino, la mirada deja atrás racimos de ovejas inmóviles bajo el sol. Unos quince ñandúes atraviesan velozmente el ripio. Pronto los médanos anticipan la cercanía del mar, y llegamos a Punta Delgada, apostadero tradicional de elefantes marinos. Los concesionarios del hotel junto al faro han determinado dos visitas diarias, guiadas y gratuitas, a las 14 y a las 15 horas. Escaleras abajo, en la playa, ya no es posible ver los grandes machos, que han partido en diciembre. Pero sí las hembras y los machos juveniles, que estarán hasta mediados de febrero. “La población en la Península, calculada en 25.000 ejemplares, llegó a apenas 400 hace 40 años, debido a la caza indiscriminada”, explica Eduardo, el guía. Como el promedio de vida de estos animales es de 40 a 50 años, puede suponerse que entre los más viejos hay sobrevivientes de aquellas matanzas. La playa rocosa forma piletones y estrías, pero los animales prefieren la arena para su apacible retozo. Las aletas anteriores terminan en cinco dedos con uña. La membrana que los une no impide, sin embargo, que al rascarse la axila o la nariz el estilo resulte familiarmente humano.

Pasamos sin detenernos frente a la Casa del Guardafauna de Punta Delgada, donde hay otra bajada para ver elefantes. El camino ahora corre junto al acantilado, bajo un cielo sin nubes. De un lado la planicie árida, del otro el mar austral. Trescientos sesenta grados de horizonte desnudo. La vista viaja, dispara el pensamiento, mientras los sentidos se retraen sobre ese pedazo de estepa, y finalmente sobre uno mismo, pero no como individuo, sino como ser humano. El tiempo es tan largo como el espacio. Sus señas son los fósiles petrificados, pero también el peludo que hoy camina esta tierra, igual que hace miles de años lo hizo su pariente, el gliptodonte. Pasando Caleta Valdés nos detenemos para ver a los pingüinos, que en los últimos años han ido agrandando su colonia en la Península. Obviamente aquí no son millones como en Punta Tombo, pero están ahí nomás, a pocos metros del mirador. A casi todos se los ve en parejas, las crías grises luciendo un jopito punk. Ante las presencias extrañas algunos se meten en sus cuevas, girando la cara de lado para mirar a los intrusos, alternadamente, con un ojo y con el otro.

Lobos y orcas

La costa en Punta Norte no es acantilada como en Punta Pirámides. Los miradores de la lobería están casi al nivel de la playa. El dominio de los harenes por parte de los machos genera un verdadero espectáculo de los instintos, que deja ver aristas de la lucha por el poder. Gruñidos, bravuconadas, huidas presurosas, falsa indiferencia. Y por supuesto mordiscones y caras sangrantes. Todo en medio del berrido de las crías y la elección de las hembras del macho que habrá de servirlas. Esporádicamente algunos grupos quedan tranquilos, como si todos aceptaran el reparto. Entonces muchos fijan su hocico en dirección al cielo, en la clásica estética de la Bristol marplatense. Pero la tranquilidad no dura mucho en estos meses de parición y apareamiento.

El otro rey de Punta Norte es la orca. Aquí su ataque es espectacular, porque se vara intencionalmente sobre la costa, cosa que ocurre sólo en tres lugares del mundo. Entre febrero y abril -cuando el lobito está incursionando en el mar- llegan los documentalistas con sus cámaras. “La orca provoca un juego, trata de hacer que el lobito entre en confianza, muestra la cola, la aleta, pasa por la orilla”, explica Héctor Montero. “Acostumbra a los lobitos a verla como parte del paisaje”, agrega su mujer Marisol, describiendo esa ceremonia que dura 30 o 40 minutos, y empieza a terminar cuando el lobito se confía, curiosea, nada de un lado al otro, ve a la orca y no le da bolilla. La orca entonces elige la presa. Igualmente tiene un 30 por ciento de efectividad en sus embates. Además los lobos son sólo una parte de su dieta, compuesta de 87 especies. Animal comunitario, una vez que captura comparte la presa. Suele también llevarla viva, y largarla en el medio de la manada, para que las crías aprendan a cazar. O tirar al lobito al aire y pegarle con la cola para atontarlo. De lo contrario, en el agua el lobo juega con la orca. Le pasa por abajo del cuerpo, por arriba de la aleta, se le burla. Curiosamente, ésta lo puede atrapar sólo en la tierra. El otro rey de Punta Norte es la orca. Aquí su ataque es espectacular, porque se vara intencionalmente sobre la costa, cosa que ocurre sólo en tres lugares del mundo. Entre febrero y abril -cuando el lobito está incursionando en el mar- llegan los documentalistas con sus cámaras. “La orca provoca un juego, trata de hacer que el lobito entre en confianza, muestra la cola, la aleta, pasa por la orilla”, explica Héctor Montero. “Acostumbra a los lobitos a verla como parte del paisaje”, agrega su mujer Marisol, describiendo esa ceremonia que dura 30 o 40 minutos, y empieza a terminar cuando el lobito se confía, curiosea, nada de un lado al otro, ve a la orca y no le da bolilla. La orca entonces elige la presa. Igualmente tiene un 30 por ciento de efectividad en sus embates. Además los lobos son sólo una parte de su dieta, compuesta de 87 especies. Animal comunitario, una vez que captura comparte la presa. Suele también llevarla viva, y largarla en el medio de la manada, para que las crías aprendan a cazar. O tirar al lobito al aire y pegarle con la cola para atontarlo. De lo contrario, en el agua el lobo juega con la orca. Le pasa por abajo del cuerpo, por arriba de la aleta, se le burla. Curiosamente, ésta lo puede atrapar sólo en la tierra.

En Punta Norte hay un interesante centro de interpretación, con fotos y cuadros explicativos. Se pueden ver armas de los antiguos tehuelches: puntas de flecha, bolas de piedra. La pasada matanza de lobos en Valdés está bien descripta. Entre 1917 y 1953 la picota atravesó 260.000 cráneos, en especial los de las hembras prontas a dar a luz, ya que la piel del nonato se cotizaba triple. Cruzando médanos en dirección al faro está el antiguo matadero, playa donde los huesos insisten en contar la historia. Un macho periférico ha apartado hacia allí a una hembra: juntos reconstruyen con su instinto lo que casi extingue el interés de la razón humana.

Volvemos rumbo a Pirámides. El atardecer ha hecho salir una buena cantidad de martinetas al costado del camino. Descubrimos también dos manadas de guanacos, que al oír nuestra detención se pierden de vista. El coche avanza sin prisa bajo el cielo del crepúsculo, dejando atrás ese ripio que corta la estepa donde crecen el piquillín y la mata, una inmensa cantidad de vida silvestre, pensamientos que buscan robarle algún secreto a la voz del viento patagónico.

|