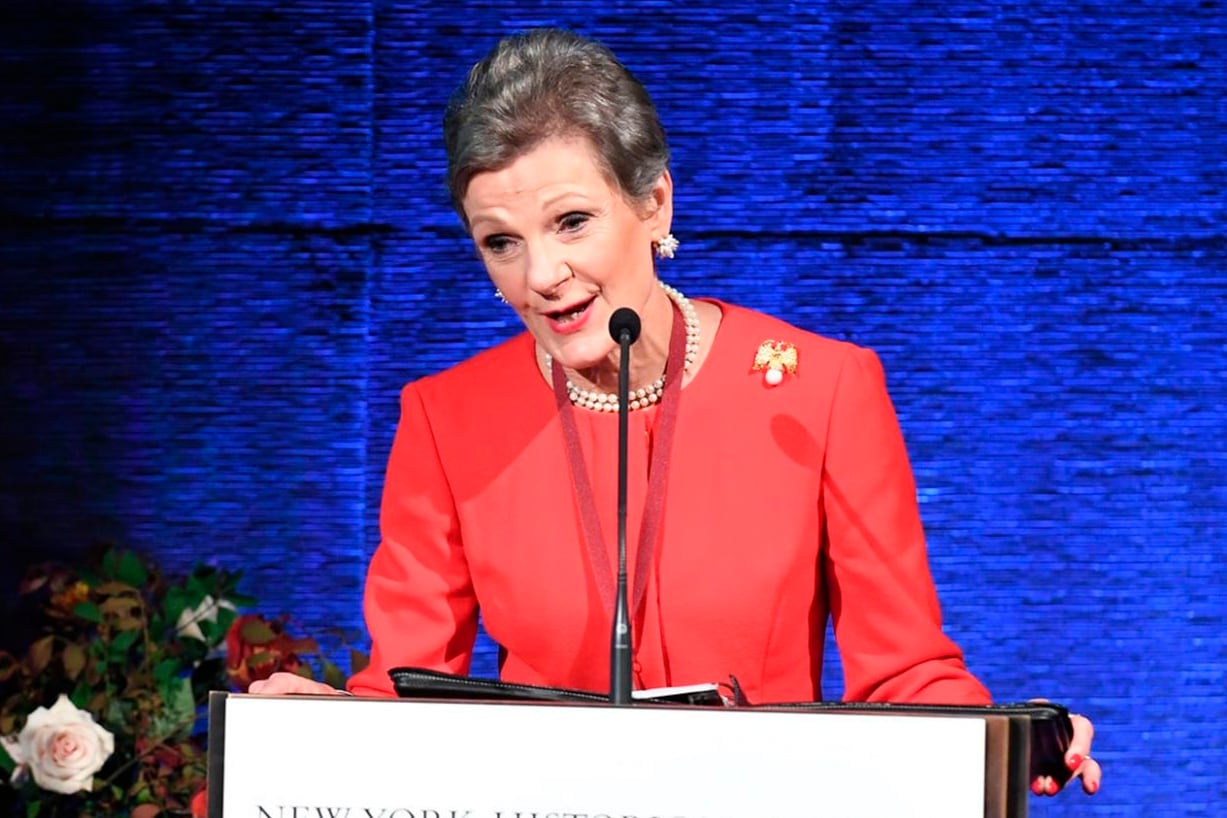

Tolstaya & Rodoreda & Szymborszka & Mary Ann Clark Bremer

Un canon de mujeres para nuestra época

Puede ser un recorrido azaroso llevado de la mano del destino o el hilo de las lecturas. Y también puede tratarse de la correspondencia entre nuestras lecturas y nuestras vidas que habla de la relación que tenemos con nuestra época. O, si se quiere, una especie de paseo furtivo por el nuevo canon en construcción. Aquí se propone un recorrido por la obra de Tatiana Tolstaya, Mercé Rodoreda, Wislawa Szymborszka y Mary Ann Clark Bremer.