Con fría pedagogía, el infectólogo José Barletta, del Ministerio de Salud, nos habla de las prácticas sexuales como de una ortopedia de masas para el consumo saludable del placer. En las mesas familiares se debaten los beneficios de la masturbación en plena cuarentena. Habrá que hacer los deberes, porque un buen ciudadano, hoy, no solo usa el barbijo del mismo modo que el preservativo, y se lava las manos antes y después, sino que, además, anota en su libreta sanitaria “no meter la lengua en el ano” (siempre del/la conviviente, ojo), porque este segrega y uno puede tragarse el coronavirus, si es verdad que ahí sobrevive como un fantasma, ay, a veces irresistible.

Como siempre, el recto emerge como una quinta dimensión terrorífica y terrorista. Imagínense nosotros los fervientes sodomitas: primero fue la clausura del sida, pero con un preservativo se podía seguir horadando el túnel fantasma. Ahora se le suma la corona... ¿habrá que cubrir, además, de latex la lengua?

¿Cómo se coge cuando no se puede buscar con quien coger? Hay una peste. Si el Estado ha perdido un tiempo precioso en el lúbrico instructivo protocolo de procedimiento fornicatorio virtual para no convivientes en época de emergencias, impera ahora la obligación de gozar. ¡Argentinos, un esfuerzo patriótico!

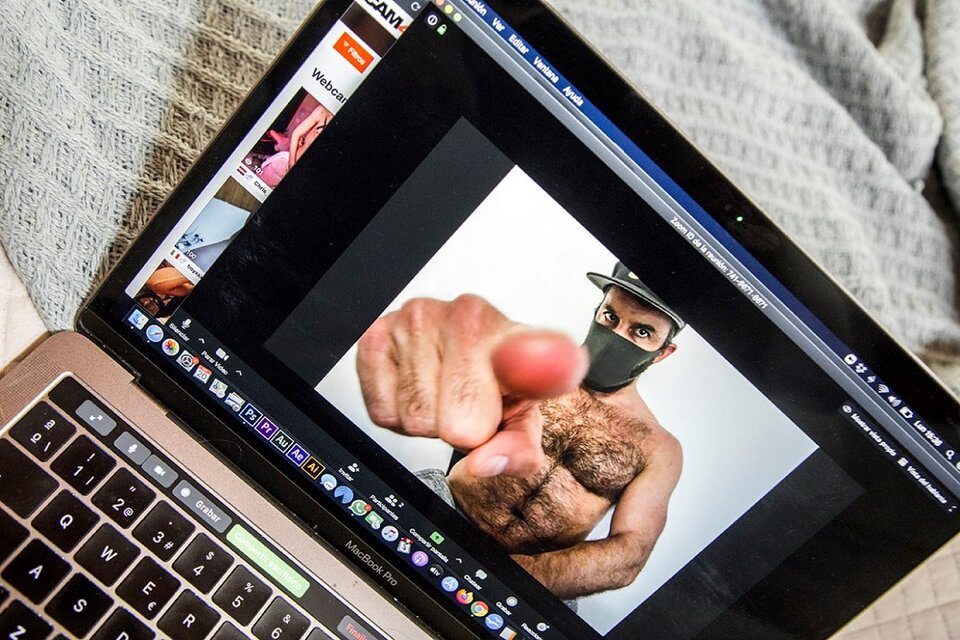

La cara del funcionario permanece inconmovible mientras propone la paja cruzada a través de videollamadas, la incursión en el misterioso sexting (¡adónde iremos a parar con tanta novedad!) que es algo así como una porno secuencia intercambiable de audacias fotografiadas o en audio, programada y plural -pueden intervenir varios participantes, como en la maratón- para estimular nervio y descarga. ¿Se tendrá al menos la cortesía de avisar cuando se acaba la cita? ¿O con desconectarse alcanza, si total estamos ya formateados para borrar con un click al prójimo virtual?

Así, el Ministerio de Salud nos hace saber que conoce cada una de nuestras fantasías sexuales, porque invadió el núcleo donde habitan, y habla de ellas con la poderosa sabiduría del conquistador. Las enumera, las teledirige y las ubica ahí donde el otro de la cópula se desmaterializa. Propone un sexo sin conflictos ¿No es acaso el sueño cumplido del neoliberalismo: una sociedad tecnocrática sexual en la que ya no existirán obstáculos ni antagonismos -quien más, quien menos, todos comen- a menos que nos quedemos sin red y el vuelo libre se detenga? Acá está el punto álgido: hay una parte importante de la sociedad que no cuenta con la tecnología adecuada para obedecer el permiso de gozar. Una injusticia poética: los excluidos tendrán que cerrar los ojos y experimentar el pasado encarnado sin otra conexión que al teatro de la memoria. La pobreza obliga a lo arcaico.

En la pandemia, por fin, podemos abismarnos definitivamente con nuestro narcisismo, como el millonario en su dinero, porque nuestro miedo al contacto con el otro estará por fin legitimado por un manual clínico. La experiencia de los placeres de la carne -¡por fin!- se independiza, para este sujeto, de los cuerpos ajenos, mientras se echa mano, amarrete, a la mente y a todas aquellas fabulaciones que, en circunstancias materiales, reprimiría. ¿No estaremos acaso ante la “desublimación represiva” del sexo? Pero, quien puede negarlo, en alguna parte un jirón del deseo singular subsistirá sin ser profanado por el permiso, en firme resistencia. La pregunta ya fue planteada: ¿cuánta autonomía de goce, con flujo y sobaco, estaremos dispuestos a ceder en la pandemia?

Si el pene o los pezones no se erectan, no tiene porqué ser testigo inmediato el “otro rostro” plano que aparece en la pantalla. Ese rostro espectral tiene, además, hora de cierre. El pacto está garantizado por el mousse. En cambio, el distanciamiento físico, el cruce azaroso -¿cortejo a la distancia?- nos llevaría a preguntar por el detrás de la mirada: “En la mirada vemos a las personas hasta las heces”, escribió Walter Benjamin. En la vida virtual pactada se entroniza como en un edén el prójimo ideal cuyo rostro ya no nos amenaza, no nos reclama, no rivaliza; su cuerpo no caga, no hiede, porque los dos sabemos que estamos jugando en la escena de la web y que con un movimiento de la mano todo “se acaba”. Por ahora, la serie Black Mirror, donde la vida virtual puede ser un sucedáneo superador de la realidad, sigue siendo una profecía o una distopía. A fin de cuentas, veníamos preparándonos para este momento desde hace rato.

En el documental Mossad, en Netflix, un reclutador de agentes potenciales trata de convencer a un árabe de espiar para ellos. Cuenta que, de golpe, descubre en su mirada ese brillo de doncella que recordaba haber visto en los homosexuales de las estaciones del subte de Nueva York, que trataban de levantárselo a la medianoche. El contenido erótico de una señal callejera, el -¿repudiado?- encuentro con la diferencia en la gran ciudad, le había otorgado un plus como servicio de inteligencia israelí. Así, logró convencer al árabe mediante una seducción más o menos artera y un poco brutal.

Si la calle pudo dotar a un servicio del olfato de un sociólogo, significa que la predilección de nosotras las mayores por aquel universo ahora en ruinas a través de la topadora virtual no es mero resentimiento. La calle es una fuente esplendolorosa donde se huele el cuerpo del otro y brillan los bultos y las cachas. Fuente de sabiduría. Junto con el yiro en los retretes de estación ferroviaria, el ir y venir por determinadas avenidas y rincones urbanos, se materializaba la realidad gozosa de la carne y todo un saber de la diferencia. El peligro de terminar flotando en un estanque existía, claro, pero en ese estanque no nos caíamos como Narciso seriado y enamorado de su gemelo, sino porque en esa intensificación solitaria de la experiencia moraba a veces el lobo al que, como en el poema de Néstor Perlongher, le abríamos la puerta en una apuesta vital y fatal.

El Ministerio de Salud no hizo más que certificar la muerte del azar urbano. Como en un revival de la época de emergencia del sida, sus prescripciones no dejan sitio a la metáfora. Porque ellas mismas son la verdadera metáfora de nuestro presente. Se cumple, así, con el programa histórico de desrrealización del sexo. Las aplicaciones de contactos virtuales, territorio sobrecodificado, se asemeja a una feria techada de innumerables insumos genitales. Política sexual de generación de expectativas, exigencia de alto rendimiento y bajo disfrute. Tanto marea y agota la secuencia de la oferta y la demanda insatisfechas que a veces puede resultar preferible vaciarse con una porno gratuita sobre el teclado compulsivo y la pantalla plana. Después, limpiar. El coronavirus, como antes el sida, llegó para salvarnos de la carne, pero no de sus fantasmas. Algún perverso seguro se saltará la cuarentena y se perderá más allá de la inundación.