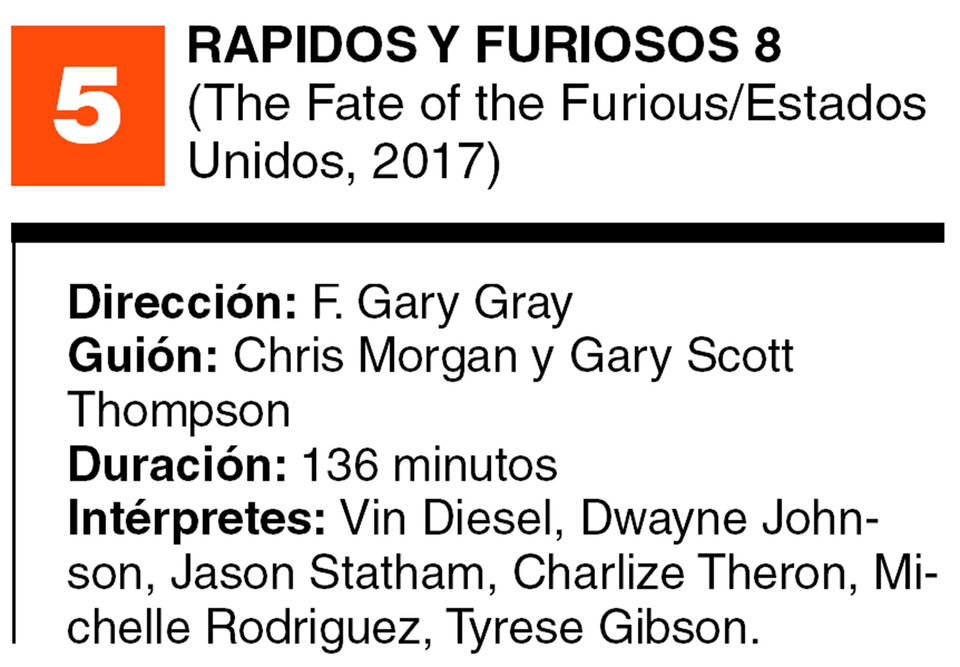

Resulta difícil encontrar una saga de Hollywood que haya llegado hasta ocho películas usando una y otra vez una fórmula prácticamente calcada, más allá de algunas pequeñas variaciones narrativas de rigor. Más aún una que lo haga con los resultados de Rápidos y furiosos, es decir, convertida en un fenómeno de escala global, con una taquilla dispuesta a devolver cifras cada vez con más dígitos, y otras dos entregas confirmadas de aquí a cuatro años. Lo cierto es que ahora, ya sin uno de sus protagonistas fundacionales, Paul Walker, fallecido en plena etapa de rodaje de la séptima RyF, pide a gritos una parada en boxes. No para abandonar la carrera, pero sí al menos para un ajuste generalizado similar al que hizo seis años atrás, cuando en su quinta parte pegó un vuelco definitivo hacia el cine de acción más puro y duro, relegando a un segundo plano los dilemas de los hombres y mujeres sentados al volante. Esos dilemas, burdos y de escaso gramaje emocional, volvían a asomar la nariz en la 7, y ahora ocupan el centro del relato.

Aunque, en verdad, ese relato es –y siempre lo fue– secundario. Tanto así que el film empieza prácticamente igual que el anterior, y que el anterior de ese anterior. Es decir, con Dominic Toretto (Vin Diesel, uno de los fenómenos más inexplicables de Hollywood del último medio siglo) pisteando a la vera del océano en alguna ciudad balnearia (ahora es La Habana) y rodeado de mujeres pulposas con pollera tamaño vincha. La excusa para volver a juntar al equipo es la aparición de Cipher (Charlize Theron, flamante incorporación al staff fierrero), una cyberterrorista dispuesta a todo con tal de, básicamente, destruir el mundo. Incluso a extorsionar a Toretto para que viole uno de sus mandatos principales y traicione a su “familia”. A su noviecita (Michelle Rodríguez, revivida hace un par de películas sin que se entendiera muy bien cómo ni por qué) no le sorprende demasiado el panquequeo. Ni tampoco parece importarle. Ni a ella ni a nadie, tal como demuestra el hecho de que a los dos minutos ya estén todos sobre sus autos en… Berlín.

A estas alturas del partido, carece de sentido pedirle sutileza, complejidad, realismo o sofisticación a una saga que tiene autos capaces de atravesar tres edificios. Delirante, musculosa y absurdamente hueca, Rápidos y furiosos 8 mantiene esa directiva tácita dedicando varios minutos a construir varias de las escenas más inverosímiles que se recuerden. Allí está, entonces, el Agente Hobbs (Dwayne “The Rock” Johnson) redirigiendo un torpedo munido únicamente de sus brazos tamaño XL. O los muchachos manejando sobre el hielo mientras son perseguidos por un….submarino. El problema es que esos momentos se cuentan con los dedos de una mano, y que la mayor parte del tiempo el film apuesta por aumentar el peso específico de sus personajes, todos básicos y con un grado de inteligencia sub-normal. Tampoco ayuda la evidencia del trucaje digital en medio de un universo regido hasta ahora por lo analógico. Sin olor a nafta ni manchas de aceite, difícil ir rápido y mucho menos ser furioso.