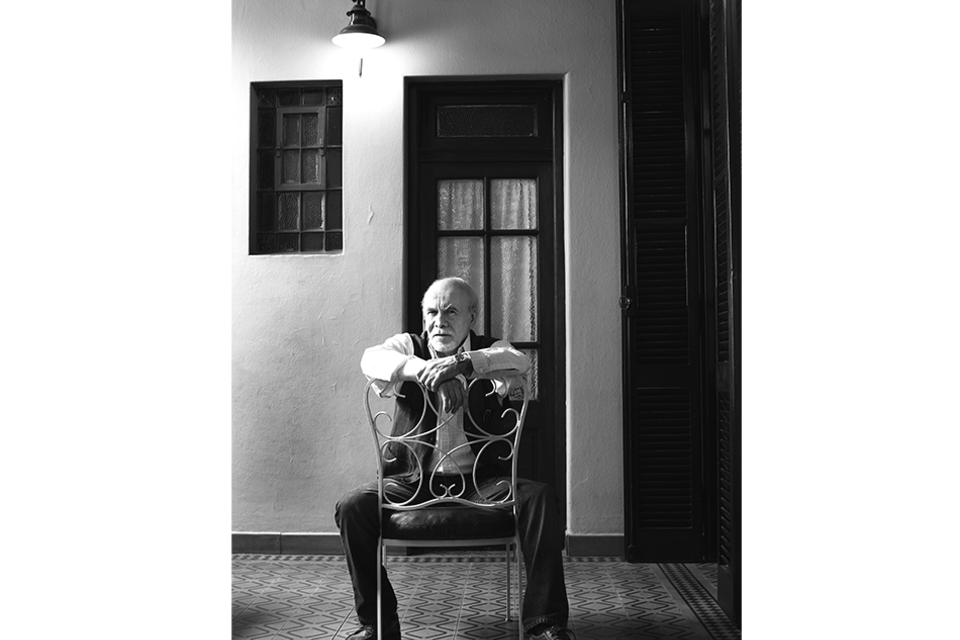

Alguien capaz de sumergirse en los entresijos de su computadora o el motor de su Once Ligero hasta que ningún cablecito o bite quedara fuera del control de su inteligencia. Y de desnudar las contradicciones de nuestro tiempo al punto de dejarnos sin coartadas y sin el desahogo inocuo de una mera adhesión. Un hombre que, en cada uno de sus actos y en cada una de sus palabras, fue coherente con la convicción de que, más allá de discursos floridos y soluciones de utilería, la única sociedad justa será aquella en la que se cumpla a pleno ese alto precepto de Marx: “A cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad”. Un tipo incómodo que nos conmina a pensar, y a pensarnos, hasta las últimas consecuencias. Ese es Abelardo Castillo. El que, ya a los 24 años, sostenía que la belleza es siempre revolucionaria y el arte es un acto a favor del hombre; quien, consecuente con esa concepción, fue construyendo una obra literaria de intensidad y belleza impares que lo instala entre los grandes de nuestra literatura. Un maestro, en el sentido total del término. Un maestro difícil, de generosidad inaudita: te tiraba por la cabeza, sin guardarse nada, todo su caudal de sabiduría y de ética: si sabías barajar el bulto, seguro que algo bueno ibas a hacer con los pocos dones que te dio la providencia; si no, capaz que el impacto te pasmaba para siempre. Su humor y su capacidad de juego eran sorprendentes, y también lo era su implacabilidad, con los otros pero, sobre todo, consigo mismo. Y su capacidad de entender, a su modo y por las suyas, la teoría de la relatividad o la Ley de Entropía. Especie única, sí. Tratar de hacerle justicia se me hace una tarea infinita.

Pero no es por eso que me resulta tan difícil –o mejor: tan extraño– escribir este texto. Es por algo que estoy descubriendo en estos días: desde hace décadas he vivido y he escrito con la seguridad de que Abelardo está. No importaba que pasaran semanas sin que supiéramos uno del otro: la amistad, a diferencia del amor, puede prescindir de la cercanía. En cualquier acontecimiento vivido, en cualquier página leída o escrita, anidaba la instancia de que un día, en un diálogo telefónico (nuestro vínculo fue altamente telefónico), el suceso despuntara y entonces discutiéramos o nos riéramos a propósito de él, o compartiéramos la fascinación que había despertado en una y en otro. Era una certeza entre tanta incertidumbre, un hecho afortunado ese saber-que-está. Pero resulta que el último martes, entre mensajes conmovidos y llamadas mediáticas, recibí una llamada absurda, venida de los orígenes de El escarabajo de oro, que fugazmente me hizo imaginar una escena muy cómica. Entonces pensé: se lo tengo que contar a Abelardo. Y no; supe de golpe y sin atenuantes que eso no iba a ocurrir. Ahí está lo extraño, en el vacío con el que escribo estas palabras y con el que tengo que aprender a convivir de ahora en adelante, con el que tendremos que aprender a convivir todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo y quererlo. Y no incluyo en este colectivo a Sylvia, su mujer, ya que su dolor y su amor son únicos, son sagrados. Pero sí incluyo a quienes no lo conocieron y, a lo mejor, no tomaron conciencia de ese vacío. Porque más allá de la obra, que permanece, de las semblanzas y anecdotarios que seguramente irán creciendo, cuando falta la presencia, hoy y aquí, de un intelectual como Abelardo Castillo, capaz de ver detrás de lo evidente y de decir lo que otros no se atreven siquiera a sugerir, la cultura de un país queda más pobre, más desamparada.

Pero no pienso cerrar el texto con este desamparo. Abelardo solía esperar de mí una versión tirando a entusiasta de los hechos (más entusiasta, presumo, de lo que los hechos merecen). Por eso voy a terminar con algo que escribí hace muy poco en un presente del que no quiero desprenderme: Abelardo Castillo, escritor inmenso, hombre extraordinario, que fue mi maestro, a quien considero mi mejor amigo, del que puedo decir palabras similares a lo que alguien escribió sobre Malcolm Lowry: no más conversar un rato con él me alegra para toda la semana.