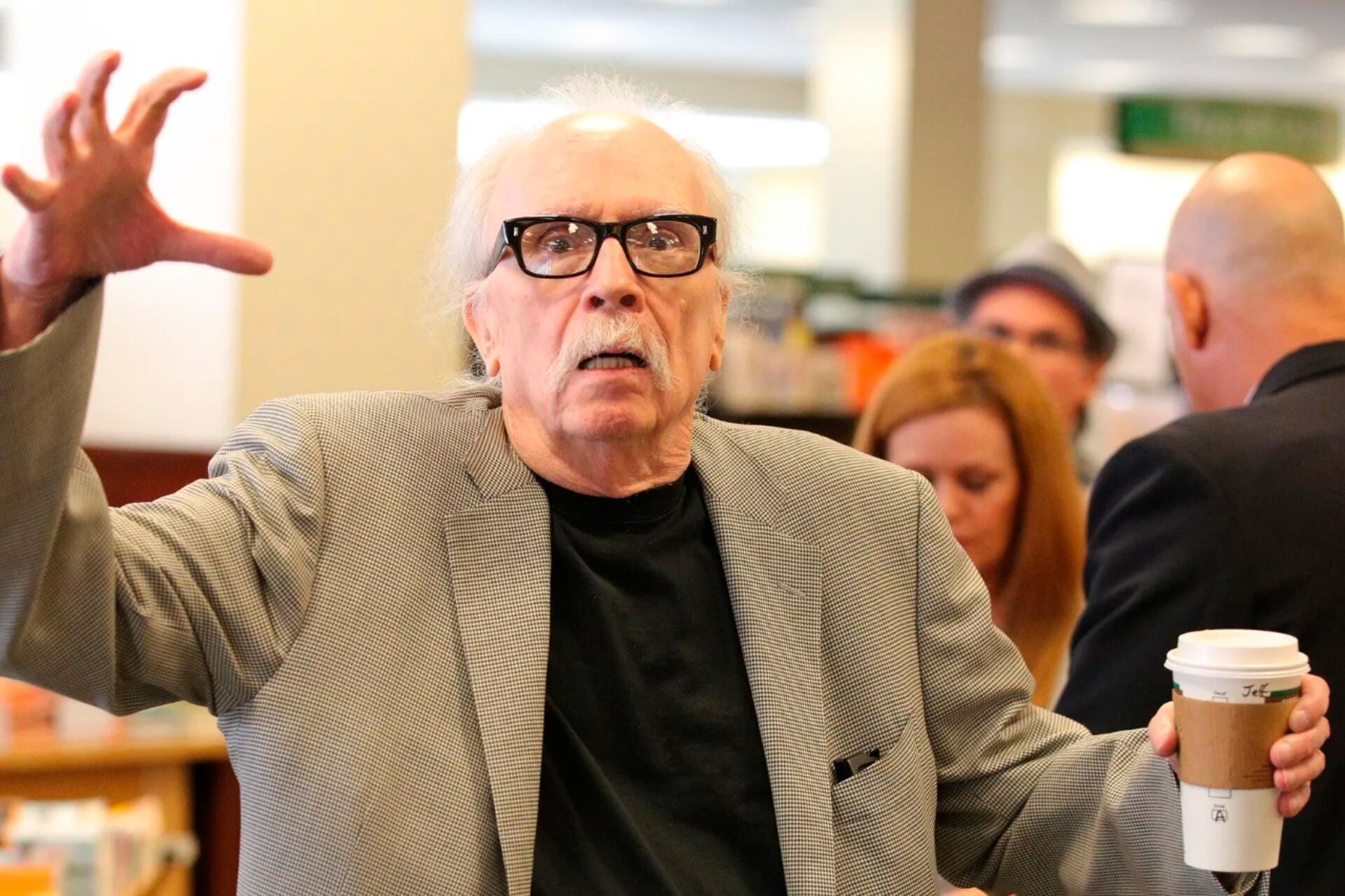

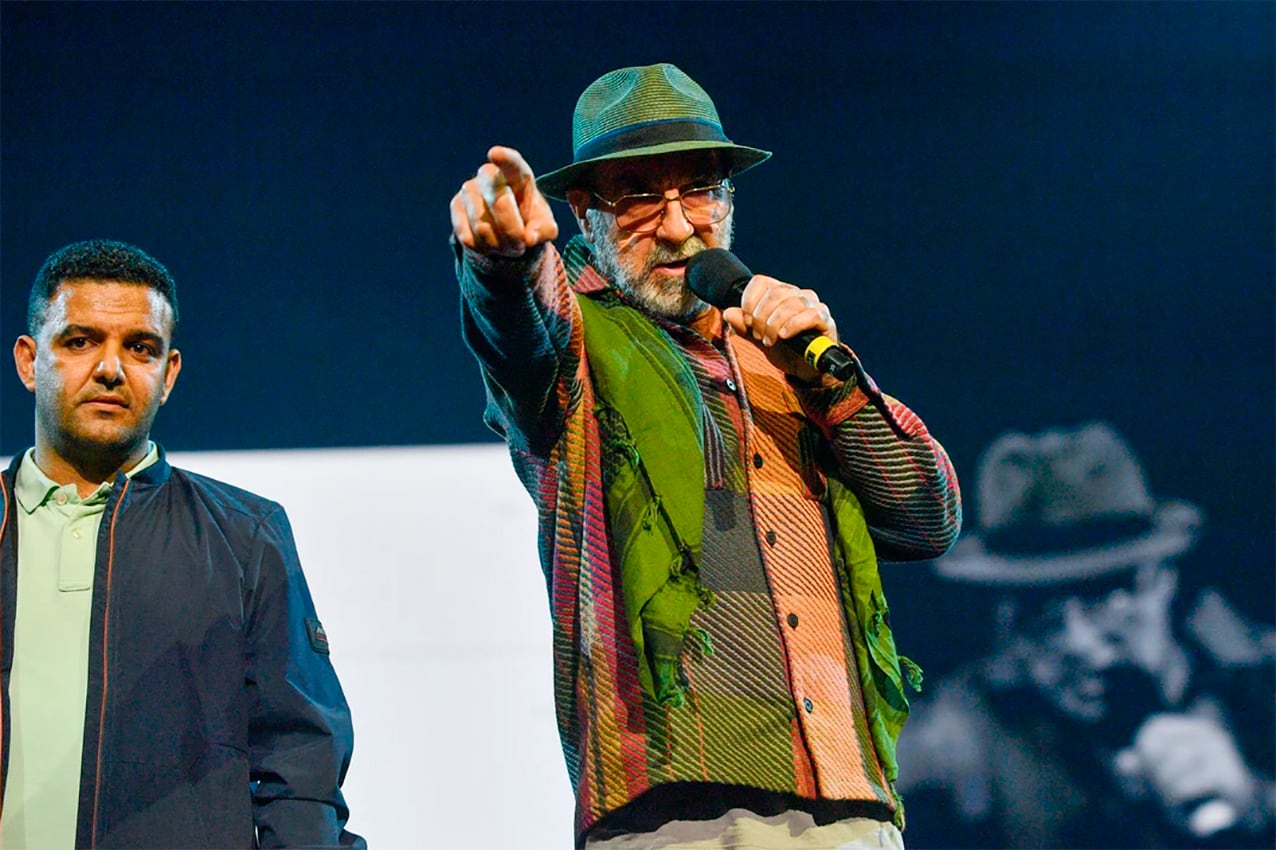

Diálogo con Pablo Borda, "un profesor de historia con Youtube"

"Hay que salir a complejizar la discusión"

En su canal de Youtube, Pablo apuesta la enseñanza de su materia rechazando la objetividad y abrazando lo complejo, para formar pensamiento crítico en nuevas y viejas generaciones.