![]()

![]()

![]() Domingo, 25 de septiembre de 2011

| Hoy

Domingo, 25 de septiembre de 2011

| Hoy

Historia de una pasión extranjera

Por Maria Rosa Lojo

Por Maria Rosa Lojo

En uno de sus más perceptivos artículos, “Quiromancia de la Pampa” (1929), Victoria Ocampo comparaba la actitud de la Argentina hacia sus ilustres visitantes con la de una muchacha ansiosa que tendía la palma al adivino para que le develara los secretos de una elusiva identidad y de un futuro misterioso (con la esperanza, claro, de que éste fuera extraordinario). Ella misma lo había hecho y sabía de lo que hablaba. Esa actitud de sus compatriotas con inquietudes culturales hacia los viajeros famosos que venían a dictar cátedra es la que describe, también, Arturo Cancela en una deliciosa novela paródica, Historia funambulesca del profesor Landormy (1944). Allí la propia Victoria aparece bajo la figura de doña Ayohuma Castro Allende de Orzábal Martínez, presidenta de la Asociación Amigos de Lutecia.

Convocadas por diversas instituciones argentinas, o traídas por sus embajadas, las celebridades extranjeras transitaban asiduamente nuestro país desde los festejos del Primer Centenario. Algunos dibujaron halagadores retratos, como el panegírico de Vicente Blasco Ibáñez, Argentina y sus grandezas(1910), una obra de encargo, financiada por el gobierno nacional, aunque el novelista valenciano, promotor de la inmigración de este origen en Río Negro, creía sinceramente en las magníficas perspectivas de nuestra república. Pero no todos estaban dispuestos a decir lo que el “gran pueblo argentino” hubiese querido escuchar.

Mirá al río

La escritura de Las libres del Sur (una novela sobre la mayor de las Ocampo, las mujeres intelectuales y los viajeros ídem de la década del ’20) me llevó a indagar en las complejidades y las “internas” de estas expediciones que “(re) descubrían” la Argentina para los argentinos, no siempre bajo los términos más amables. Uno de estos casos fue la estadía, hasta cierto punto involuntaria, del Premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore, en 1924. El destino original de Tagore era, en realidad, Perú. Pero una gripe lo forzó a quedarse en Buenos Aires y a desistir de continuar el viaje, ya que el cruce de los Andes podía resultar fatal (según dictaminaron los médicos) para su delicada condición cardíaca. Victoria Ocampo, admiradora del poeta indio desde hacía mucho tiempo, vio el cielo abierto. Como sus padres (que intentaban a toda costa distanciar a su hija del peligroso mundo artístico) se habían negado a hospedar al Nobel en Villa Ocampo, decidió vender una valiosa joya personal para pagar el alojamiento del poeta y su secretario inglés en otra quinta sanisidrense, llamada “Miralrío”, durante todo el tiempo que quisieran permanecer allí.

Entre nosotros, Tagore es recibido con gran expectativa. Tiene muchos lectores (cosa que no deja de asombrarlo), a través de las traducciones francesas e inglesas que preferían las clases altas, y de las traducciones españolas debidas a Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez, en un público más extenso. Su barba blanca, su aspecto de santón, su belleza física combinada con un porte dulce y venerable (las mismas crónicas de los diarios, no sólo los recuerdos de Victoria, la resaltan) revisten todas las seducciones de la lejanía: lo exótico y también lo trascendente. Así, la modista francesa a la que Ocampo le encarga túnicas para renovar el magro y raído vestuario del Maestro se empeña en probárselas personalmente para poder tocarle la barba, similar a la imagen de Dieu le père; o una señora, concurrente como otros muchos “peregrinos” a Miralrío, le pide que interprete un sueño suyo de la noche anterior. Tagore, que no habla ni entiende el castellano, no percibe muchos de estos equívocos. Y otros los toma con paciencia y bonhomía. Quizá porque no menos exótica le resulta a él la Argentina misma, además de inesperada. Si algo ha imaginado antes de arribar al Río de la Plata, es el país decimonónico y pastoril de William Henry Hudson, cuyos libros ha leído con placer e interés. La ciudad populosa y suntuosa por sectores, con automóviles, edificios altos y una creciente pretensión de modernidad no se parece a la “gran aldea”, que en la época evocada por Hudson (el gobierno rosista) todavía duerme la siesta colonial y criolla.

No es mucho lo que Tagore llega a conocer de Buenos Aires. En la Capital, la zona palaciega y arbolada de Plaza San Martín; los jardines de Palermo, por donde lo pasean; las casas elegantes que rivalizan entre sí por tenerlo de comensal. En las afueras, las quintas de San Isidro; el jardín florido de la primavera en Miralrío, la inmensa corriente leonada del Plata que ve continuamente desde su balcón; los pájaros, cuyo vuelo sigue, munido de binoculares. Lo que tiene a su disposición, sin embargo, no concuerda con sus más profundos intereses y, en ese terreno, Victoria y él irán de disenso en disenso.

Tagore volverá a Europa sin poder llevarse memoria alguna de lo que ha venido a buscar en América del Sur: el pasado precolombino (por eso se había entusiasmado con el viaje a Perú), lo específico hispanoamericano. “Lo argentino” se le escapa, le parece una impostación, una mistificación, una copia. La gran ciudad traiciona su pasado, está vaciada de memoria histórica. Y en el campo, a donde finalmente lo transportan después de mucha insistencia por su parte, llega al colmo del desencanto. No va a encontrar ni la “tapera” de Martín Fierro, ni araucanas descalzas con cascabeles de plata en las trenzas, ni ranchos de adobe perdidos en la inmensidad pampeana. Victoria, siempre preocupada por procurarle todas las comodidades, lo lleva a la estancia de unos amigos, los Martínez de Hoz. Era una construcción de estilo inglés, amueblada también a la inglesa, con piezas de época, auténticas, que provocó la sorpresa de Tagore y un disgusto que se limitó a expresar con sobriedad. Pero si en aquel momento dijo sólo: “This house is full of unmeaning things” (Esta casa está llena de cosas sin sentido), ampliaría su dictamen negativo en conversaciones con Romain Rolland, publicadas más tarde, y que afligirían retroactivamente a su anfitriona argentina: “La gente se ha enriquecido de repente, y no ha tenido tiempo de descubrir su alma. Es lastimoso ver su absoluta dependencia de Europa para sus pensamientos, que deben llegarles totalmente hechos. No les avergüenza enorgullecerse de cualquier moda que copian, o de la cultura que compran a aquel continente”.

La estadía en la mansión Martínez de Hoz incluye otros desencuentros: entre ellos, la traducción de un poema que Tagore ha escrito en la casa, sobre un motivo pampeano. Victoria comprueba que la versión oral –traducción directa al inglés recitada in situ por Tagore– es muy superior a su versión final escrita, simplificada para occidentales, a los que el poeta aparentemente no juzga capaces de comprender ciertas sutilezas... Las heridas en su amor propio se profundizarán más tarde, en Miralrío, con la lectura de los apuntes del secretario de Tagore, Leonard K. Elmhirst, tomados durante la jornada de Navidad (ese día Ocampo no está presente, porque pasa la fiesta con sus padres, que no han juzgado oportuno invitar al poeta). Conocemos esta homilía del escritor indio, registrada por Elmhirst, gracias al libro In your Blossoming Flower Garden, de Ketaki Kushari Dyson, que tuvo acceso no sólo a las fuentes de información argentinas, sino al archivo de Tagore en Santiniketan, donde se describe la estadía porteña en sus mínimos detalles.

Las críticas de Tagore del día 25 no alcanzan sólo a los occidentales en sentido amplio, sino muy concretamente a lo que ha visto en la Argentina: un país cuya clase alta, orgullosa de su riqueza y de su supuesta civilización, se entrega a gozos superficiales y vive dentro de una “prisión mental”, sin verdadera libertad de espíritu. La embestida había comenzado ya el 24 de diciembre (y esta vez Tagore se dirigió, en persona, a Victoria). El poeta, que era también un educador y a esa tarea dedicaba, en Santiniketan, buena parte de sus afanes, le hace una serie de observaciones notablemente lúcidas acerca de la crianza de los niños de las clases dirigentes, y que sólo el libro de Kushari Dyson ha recogido. ¿Cómo podrán esos niños sentirse argentinos –se pregunta– si se los educa fuera del país y se los atiborra de libros? Tienen que conocer, ante todo, su propia tierra y para eso hay que enviarlos, ya adolescentes, a viajar por ella con mínimos medios materiales, para que, como nuevos Robinsones, aprendan a sobrevivir en la naturaleza y a amar su territorio. Todas estas objeciones puntuales al modo de vida de las elites no aparecen en un artículo alusivo de La Nación (27 de diciembre de 1925) donde se da, de un modo impersonal, una versión muy suavizada y maquillada de los apuntes de Elmhirst. Tampoco se rescatan en un texto de Victoria Ocampo: “La Navidad de Tagore en Punta Chica”, de 1961. Pero Victoria, que años más tarde mostraría su patria al mundo a través de Sur, tanto en la geografía como en las creaciones estéticas, no fue del todo indiferente a las palabras del poeta al que volvió a ver sólo una vez, en París, pero con quien siguió en contacto hasta la muerte de Tagore, en 1941.

Las promesas de la pampa

Otro viajero notorio de la década del ‘20, aunque aún lejos de la celebridad mundial del escritor indio, fue el filósofo José Ortega y Gasset, que ya había viajado a la Argentina en la década anterior (1916), junto con su padre, el periodista y novelista Ortega Munilla, invitado por la Institución Cultural Española; en la segunda oportunidad (1928), por la Asociación Amigos del Arte, con la colaboración de la Cultural Española; por fin, en 1939, llega empujado por la guerra y el exilio, y es acogido nuevamente por la Cultural, en celebración de sus 25 años, y por Amigos del Arte, aunque por diversos motivos no le será posible establecerse en el país.

Cuando pisa por primera vez tierra argentina, Ortega –nos dice– ya ha estado imaginándola antes, buscando su clave sentimental, su inminente tesoro de experiencias; ha proyectado sobre ella toda suerte de ilusiones y “esperanzas vagabundas”, en pos del futuro que le niega una España detenida, donde el hoy se limita a repetir los gestos del ayer: “¡La Pampa, Buenos Aires! Del fondo del ánimo toman su vuelo bandadas de esperanzas confusas que van rectas a clavarse en un horizonte infinito (...) La vida de un español que ha pulido sus sensaciones es tan áspera, sórdida, miserable, que casi en él viven sólo esperanzas, esperanzas que no tienen donde alimentarse, esperanzas escuálidas y vagabundas, esperanzas desesperadas. Y cuando en la periferia del alma se abre un poro de claror a él acuden en tropel las pobres esperanzas sedientas y se ponen a beber afanosas en el rayo de luz. ¿Qué será la Pampa vista desde la cima sensitiva de mi corazón?”.

Sin embargo, al desembarcar en 1916, Ortega impresiona a la prensa como un hombre parco, más cerca de un grave “profesor alemán” que de cualquier exuberancia latina y emotiva. Sometido a los rituales inexorables de una cortesía que tiende a convertirse en “captura” del visitante ilustre, como bien lo parodiara Arturo Cancela en su mencionada novela, no escapa al interrogatorio de rigor: “¿Qué les parece a ustedes la ciudad?”, pregunta la revista P.B.T. a los dos Ortega, padre e hijo. El padre, cordial, halla en seguida una respuesta halagadora: “Esto me parece hermoso, algo nuevo”, “otra cosa”. El hijo, que prefiere ser sólo veraz, resulta reticente: “Yo todavía no me hallo: necesito estar algún tiempo en una ciudad para coordinar impresiones”. Con la misma actitud, reconcentrada, intransigente ante las fórmulas habituales, inicia días más tarde su primera conferencia en la Universidad de Buenos Aires, el 7 de agosto de 1916: “Acaso es uso de los europeos que os visitan apresurarse recién llegados a tributaros largas alabanzas. Permitid que por un momento quede rota esta usanza. El tiempo que entre vosotros llevo sólo me ha permitido ver vuestras avenidas y vuestras plazas y vuestros edificios, toda esa opulencia de vuestra vida exterior que no ha acertado a conmoverme, que casi me enfada porque me parece estorbar el afán que me ha traído entre vosotros de buscar la intimidad argentina, penetrar en su morada interior, descubrir vuestro modo genuino de temblar ante la vida, inclinándome respetuoso sobre vuestra alma y hundiendo en ella una mirada leal y fraterna”.

Autocalificado contemplador de almas, no de arquitecturas urbanas, en tal calidad se despliegan sus meditaciones argentinas. No obstante, encuentra en esas almas una acusada dimensión espacial: la dimensión horizontal, infinitamente abierta, de la Pampa, clave ya anticipada en el ensueño previo a la partida, desde la que Ortega se pone a “leer” el país y sus habitantes, sin reparar demasiado en la espectacular escenografía de la ciudad. El fantasma (el terror) del espacio vacío, la peligrosa voracidad de lo ilimitado están presentes en el imaginario local desde el libro fundador de Sarmiento, Facundo. Ortega invocará estos conceptos varias veces. Por un lado, recuerda la filosofía hegeliana sobre América, que asocia al fin del vacío la posibilidad de la Historia, y la constitución del Estado; de ahí –apunta Ortega– el retroceso del europeo colonizador transportado a la caudalosa libertad geográfica: trae una tecnología superior, y también formas jurídicas desconocidas por las sociedades primitivas, pero retrocede inexorablemente hacia un pasado prehistórico en la medida en que se abandona al espacio abierto. Por cierto, la Pampa donde se levanta Buenos Aires representa esa apertura en una dimensión exacerbada: demuele y tritura las formas que pierden toda relevancia, todo significado, en un paisaje donde lo único importante es el inalcanzable confín. Ese horizonte polariza todas las miradas, todos los deseos, todas las voluntades, de manera que la vida se vuelve “constante y omnímoda promesa”, a tal punto que se vive, no en lo que se es, sino en lo que se espera ser, siempre por delante de uno mismo (“La Pampa... promesas”). Esta sensación de correr detrás de una promesa incumplida genera en la mujer argentina (la criolla) un “divino descontento”, una actitud positiva, demandante de una realización superior.

No pasa lo mismo con el varón argentino, al que Ortega dedica otro ensayo “El hombre a la defensiva”. Distante, narcisista, vive en guardia, pendiente de su posición social. La actitud se justifica en parte por la continua competencia, y también por la íntima inseguridad que el argentino siente acerca de sus méritos. En un país nuevo, donde hay más necesidades que capacidades, más improvisación que estudio, no todos están preparados para ocupar el puesto que ocupan. El argentino oculta tras la máscara arrogante su vacuidad interior. Cree ser ya, el que imagina ser, entregado a su futuro yo prometido y esto lo paraliza. La hoy legendaria exhortación: “¡Argentinos, a las cosas!” aparecerá justamente en su Meditación del pueblo joven (1939) asociada a la perentoria necesidad de abandonar suspicacias y narcisismos. La sociedad entera, dice, disimula su inestabilidad interna, sus precariedades constitutivas, con la afirmación, a menudo prepotente, de un destino grandioso y con la hipertrofia de la actividad económica colocada por encima de cualquiera otra meta. A pesar de la gran maquinaria de su Estado regulador, casi autoritario, el país corre el riesgo de parecerse a una factoría aún más que las vecinas naciones sudamericanas, riesgo que encuentra, potenciado, en su segundo viaje.

Las observaciones de Ortega promovieron respuestas en varios frentes intelectuales. Tanto, que el filósofo se sintió obligado a escribir una justificación: “Por qué he escrito ‘El hombre a la defensiva’”. Más allá de asumir el contenido de su tesis, Ortega afirma en ella su actitud crítica como pago de una deuda: la gran deuda de quien reconoce deber a la Argentina “una parte sustancial de mí mismo”, los “capítulos centrales” de una posible biografía virtual. En Buenos Aires, “ciudad tan áspera” que “por bien o por mal, pone en carne viva, desuella nuestra persona, la hiperestesia”, ha sentido estremecerse “una raíz de mí mismo, ignorada por mí... una ideal raíz de que brotase no sé bien qué posible vida criolla, no vivida, claro está, por mí”. Ese juego sutil de estar y no estar, de ser y no ser, de mirar desde dentro y desde fuera, define siempre su posición: por un lado se dice “argentino imaginario” o “argentino de afición”. Por otro lado, es el extranjero, el que llega y se va, “que suscita emociones casi religiosas y que parece un poco divino”. No ya el individuo Ortega, sino la “institución extranjero”, una forma susceptible de ser llenada por sucesivos huéspedes y adornada por la fantasía con “todas las virtudes y todas las gracias”. La condición de extranjería le concede un pasaporte de invulnerabilidad (y veracidad) transitorias; la ciudadanía imaginaria, una identificación simpática. Ortega es capaz de sentir como un argentino (el que hubiera podido o hubiera deseado ser): “Digan ustedes de mí lo que quieran, menos que no los siento, que no los siento con todo mi ser”, pero también es capaz de ver más allá de ese sentimiento, y mirarlo, comprenderlo, como si fuera el de otro. Esta doble mirada, este sincero artificio, le permite mostrar a los locales otra perspectiva de la verdad de sí mismos. Parte de esa verdad es lo que los pueblos parecen al viajero. Es su figura imaginaria en la apreciación ajena, no tan sólo lo que ellos creen ser. De ahí que Ortega reivindique, como máxima de conocimiento, una paradoja: “La verdad del viajero está en su error”.

Los “divinos extranjeros” se probarían imprescindibles para la construcción de una autoimagen nacional. Es difícil concebir obras como Historia de una pasión argentina, de Eduardo Mallea, o Radiografía de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, o textos de Leopoldo Marechal, de Ernesto Sabato, de Bernardo Canal Feijóo, de Victoria Ocampo, sin el antecedente –aunque los autores no siempre lo reconozcan en forma explícita– de éstos y otros viajeros aún más conflictivos, como el conde de Keyserling, autor de las polémicas Meditaciones suramericanas (1933). A favor o en contra de tales “oráculos”, se irían escribiendo los libros decisivos en los cuales los argentinos hemos intentado dar cuenta de nosotros mismos.

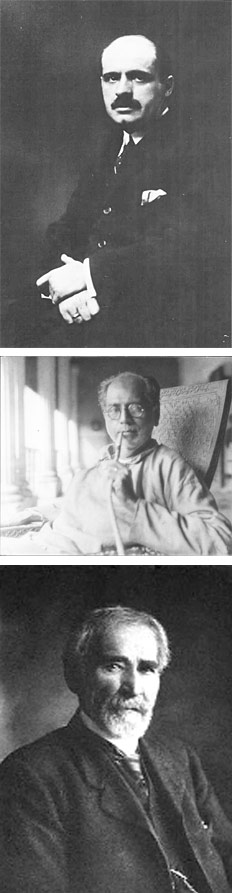

Tagore, un viajero desconcertado.

Hudson, nacido en Quilmes y pionero en mirar la Argentina como extranjero.

-

Nota de tapa

Historia de una pasión extranjera

Desde el panegírico del escritor español Vicente Blasco Ibáñez a la Argentina del Centenario...

Por Maria Rosa Lojo -

Perdido por perdido

Por Ezequiel Acuña -

La historia como un cuadro

Por Laura Galarza -

El gran arte

Por Fernando Bogado -

Fin de fiesta

Por Fernando Krapp -

Los niños, los libros y las chicas

Por Michel Houellebecq -

Medio y medio

Por Cesar Aira -

Mi hijo el diputado

Por Juan Pablo Bertazza

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.