![]()

![]()

![]() Domingo, 31 de mayo de 2015

| Hoy

Domingo, 31 de mayo de 2015

| Hoy

SIN COMENTARIOS

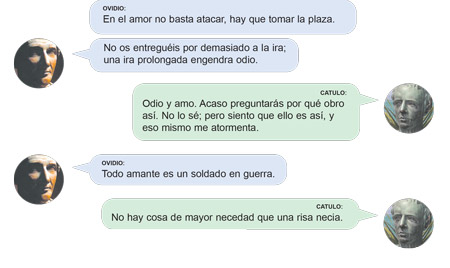

EN FOCO Catulo, Ovidio, Quevedo ejercieron un estilo de intervención que mucho tiempo después Borges sintetizaría como el arte de injuriar. Lejos de los clásicos y también de los maestros de la sátira, hoy se ejerce en los medios digitales, en paneles de TV y otras tribunas de la esfera pública un insulto sin freno ni destino, atrapado en la impotencia de la antipolítica. Un fenómeno nuevo, si se quiere, pero con el aire rancio de lo que no se adaptó a un siglo nuevo.

Por Rodolfo Rabanal

Por Rodolfo Rabanal

Catulo fue un poeta de litigiosa fama en la Roma un poco infernal de hace dos mil años. Con habilidad extrema pasaba de la lisonja a la injuria y, entre yambos y endecasílabos, conseguía que un verso sonara como un fustazo o cortara como una navaja. Aunque no siempre, Catulo podía ser cruel y malhablado pero su ingenio jamás resignaba la brillantez. Se cuenta que en un par de ocasiones lo emboscaron y lo molieron a golpes.

A Quevedo le pasaba más o menos lo mismo: odiaba a los abogados –según él, sombras de su ruina– y detestaba a Góngora, en este caso porque temía que, precisamente, le hiciera sombra, pero esas debilidades menores no menoscaban el logro de sus sonetos.

Pensé en estos poetas –entre muchos otros– al considerar los contornos ásperos que adquieren las palabra cuando se las usa como invectiva o difamación. Se puede manipular el lenguaje como se maneja un cuchillo, o producir con una frase el efecto de un hachazo.

Lejos de sorprendernos, sabemos que el resultado puede ser letal pero no necesariamente ajeno a la belleza. Por eso Borges, en los primeros años treinta, rescató el catálogo del oprobio escribiendo “El arte de injuriar”, título seguramente hoy inmerecido si se antologara el cotidiano y abundante listado de odios que estampan los lectores al comentar las notas publicadas en las versiones digitales de los principales diarios y revistas argentinas.

En estos mensajes electrónicos (porque no son cartas) firmantes sin nombres, o con nombres que son un disfraz, opinan, en su mayoría contra el gobierno nacional, no esgrimiendo argumentaciones críticas sino haciendo estallar burlas caricaturescas, acusaciones provocativas pero vacías, interpretaciones psicológicas improbables o, directamente, insultos muy vulgares u ofensas irreproducibles. Es evidente que estamos lejos del ejercicio inteligente del criterio (como si no hubiera tiempo ni espacio para esos “lujos”), y es evidente que estamos lejos de Catulo –y de Ovidio, que también tiraba dardos–, y de Quevedo al que, de tanto en tanto, lo mandaban al calabozo por alguna ofensa intolerable.

Por contraste, disfrutamos hoy –nadie podría negarlo– de una libertad expresiva como jamás hubo antes y disponemos de una capacidad de interconexión electrónica no sólo abrumadoramente abarcadora sino creciente. Ahora sabemos que podemos comunicarnos con cualquiera al instante y encima decir lo que se nos de la gana sobre cualquier tema, persona o situación. Al mismo tiempo, movidos de manera incansable por intereses concentrados, editores “responsables” omiten, mienten, disfrazan o niegan aun lo más evidente de la realidad política. Realidad que, conviene subrayarlo, reducen al encuestismo, a los procedimientos de marketing y la talla moral de individuos inexistentes; de ideas, nada. Además, ya no se estila retractarse: es mejor dejar que el infundio vuele por el aire como las semillas que defecan los pájaros: siempre queda algo, aunque sea un matorral hirsuto.

Por otro lado, y volviendo a los mensajes digitales de los lectores, esas frases breves, en su mayoría ultrajantes, precisamente porque no contienen ninguna construcción alternativa, ninguna propuesta que nos quite el aliento por un segundo ¿a dónde van, a qué apuntan, cómo pueden suponer sus autores que la tosquedad verbal que gira sobre sí misma podría abatir a un gobierno? Sin duda, muestran la seña cultural de un camino ruinoso pero también una ingenuidad rayana en la idiotez. En el trayecto, se aplasta el idioma, se traiciona la sintaxis, se desmantela el sentido, se prioriza el énfasis, se recurre al gesto y se habla de “códigos” a la manera de las mafias. Ni siquiera es necesario añadir que en estos mensajes y en estos artículos, sobre todo televisivos, no se respeta a nadie ni se tiene ya en cuenta el significado de una investidura oficial genuina.

Si el ultraje no fuera tan insistente y reiterado –y tan próximo– resultaría apasionante observarlo como un objeto de estudio. Pero no, el fenómeno está en casa, se cuela por las pantallas, vibra en las radios y vive en la letra impresa, su prédica sin ingenio repite una consigna mustia pero, paradójicamente, todavía peligrosa: la política es mala y el poder corrompe, un país es como una empresa que bien gerenciada da buenos frutos, en tanto que el Estado siempre nos devora. La falta de imaginación es penosa.

También es posible estudiar el fenómeno desde otra perspectiva: después de todo podría pensarse que estamos asistiendo al nacimiento –accidental– de un nuevo género literario o, mejor dicho, al nacimiento de una nueva especie de narrativa a cargo de “los forajidos de la palabra”. Sólo que no se trata de duros “experimentalistas” capaces de cuestionar el agotamiento de las formas, sino de quienes jamás imaginaron que la palabra fuera algo más que una herramienta al servicio exclusivo de la comunicación.

Veloces diseminadores de opiniones vulgares ( o ya viejas, ya probadas en su inutilidad) contribuyen al vértigo de la información indigerible para construir la novela (llamémoslo así) de la comunicación promiscua. Es fatal.

Catulo –ya que estamos– habría dicho que nos devora el “horror vacui”. A mí se me ocurre, además, que a muchos los devora hoy el horror político.

-

Nota de tapa

EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS

Después de Besar a la muerta, Horacio González vuelve a la ficción con Redacciones cautivas,...

Por María Pía López -

COMO ARENA ENTRE LOS DEDOS

Por Daniel Gigena -

CUANDO MUEREN LAS PALABRAS

Por Sebastián Basualdo -

UNA CONSTELACIÓN FAMILIAR

Por Juan Pablo Bertazza -

SIN COMENTARIOS

Por Rodolfo Rabanal -

BREVE SANGRE

Por Guillermo Saccomanno

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.