![]()

![]()

![]() Domingo, 3 de mayo de 2015

| Hoy

Domingo, 3 de mayo de 2015

| Hoy

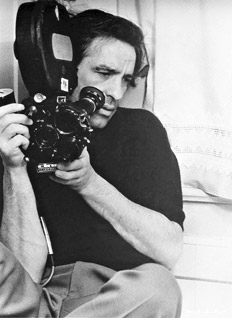

FAN › UN ESCRITOR ELIGE SU PELíCULA FAVORITA: MARIANO DUPONT Y A CONSTANT FORGE, DE CHARLES KISELYAK, 2000.

SIN VERDAD NO HAY BELLEZA

Por Mariano Dupont

Por Mariano Dupont

No sé cuándo vi la primera película de John Cassavetes. Fue hace muchos años, eso sí, en uno de los ciclos de la sala Lugones. Seguramente haya sido Torrentes de amor, es muy posible. O Una mujer bajo influencia. U Openingnight. No sé. Lo que sí sé es que la película me gustó, me pareció “interesante”, digamos, pero no me deslumbró. Podría mentir y decir que sí, que me deslumbró, y que a partir de ahí, de esa película de Cassavetes, “nada fue igual”. O que Cassavetes cambió mi relación con el cine. Pero no, eso no pasó. Así y todo, a partir de ese día, como si en el fondo, con mis veinte años, intuyera mis limitaciones para comprender la dimensión del genio de Cassavetes, traté de ver todas sus películas. Primero en el cine, después en VHS, más tarde, ya en la era de Internet y de las descargas ilegales, en los avi que me pasaba un amigo pirata. Así, Cassavetes, de a poco, se me fue metiendo (junto con Gena Rowlands, por supuesto, ya que me resulta imposible pensar en John sin pensar simultáneamente en Gena: los dos son, para mí, una suerte de deidad bicéfala, bella e inmortal). Y se me fue metiendo tanto que al final devino mi cineasta favorito (Cassavetes o muerte). Detrás de él, lejos, bien lejos, fueron quedando Bresson, Renoir, Ford, Welles, Malick, Fassbinder y tantos otros santos. La historia del cine sin Cassavetes no tendría ningún sentido.

Cassavetes es uno de los pocos cineastas cuyas películas puedo ver una y otra vez sin cansarme y sin bostezar. Creo que eso se debe a que las películas de Cassavetes tienen algo que les falta a la mayoría. ¿Qué? Verdad. Simplemente. Y, como sabemos, de la verdad a la belleza hay sólo un paso. En las antípodas del realismo, de su “verdad” de cotillón. Beauty is truth, truth beauty, escribió Keats. Francis Ponge dijo lo mismo pero parecido ciento cuarenta años más tarde: sólo la verdad es bella. El resto es literatura. O cine. Sin verdad no hay belleza. En el arte y en la vida. Las películas de Cassavetes están llenas de verdad. No sólo de verdad “cinematográfica”, esa verdad que podemos encontrar en la obra de muchísimos grandes cineastas, sino de verdad a secas. Me viene a la cabeza una escena de Minnie & Moskowitz, cuando Seymour Moskowitz, ese dandy lumpen, clownesco, interpretado maravillosamente por Seymour Cassel, en la mitad de una pelea con Minnie (Gena Rowlands), para demostrarle su amor (ese amor al que Minnie, por miedo, no terminaba de entregarse) y lo que estaba dispuesto a sacrificar por ella, va corriendo al baño, agarra una tijera y, aparatosamente, desquiciado, con cara de loco, se corta el bigote, su fetiche más preciado. Hay cientos de escenas como ésa en el cine de Cassavetes.

Pero quiero hablar sobre todo de una escena, que en realidad no está en una película de Cassavetes sino en una de Charles Kiselyak. La película se llama A Constant Forge, y es un documental sobre la vida y la obra de Cassavetes que está a la altura del padre y maestro mágico (liróforo celeste) del cine independiente. Más de tres horas de pura emoción cassavetiana (entre la risa y el llanto, en un permanente vaivén) con testimonios de Gena Rowlands y de sus amigos Peter Falk, Ben Gazzara, Seymour Cassel, John Voigt, Peter Bogdanovich, entre otros. Cito, entonces, la escena de memoria, a riesgo de no ser completamente fiel: a mediados de los ochenta, Cassavetes decide incursionar nuevamente en el teatro con tres obras de su autoría, y para ello, ayudado por sus amigos, que forman parte –como actores e inversionistas– del proyecto, alquilan un viejo teatro semiderruido al que es necesario refaccionar a nuevo. Necesitan mucho dinero, y, como siempre, lo sacan de donde pueden, pidiendo créditos que no saben si van a poder pagar, hipotecando sus casas, etc. Cassavetes, por supuesto, a la cabeza del delirio. Comienza la obra y, en pocas semanas, con muchísimo esfuerzo, el teatro está más o menos listo. Así que arrancan con los ensayos. El tiempo los corre, quieren estrenar cuanto antes para empezar a recuperar el dinero invertido, así que trabajan mucho, muchísimo, hasta altas horas de la noche, siempre entre risas. Después de uno de los ensayos, Peter Falk, que era actor en una de las obras, extenuado por el día de trabajo, se despide de John, que se queda, solo, revisando unos diálogos, y sale con su mujer rumbo a su casa. En la mitad del camino se da cuenta de que se había olvidado la billetera, así que decide volver a buscarla. Llega al teatro, entra. El teatro está oscuro. Da unos pasos y, de repente, escucha un ruido, metálico, como un martillazo. El ruido viene del baño. Va hacia allá, desconcertado, algo temeroso. Corre ligeramente la puerta y enseguida lo ve a su amigo John, tirado en el piso, con un martillo en una mano y una llave inglesa en la otra. No sale de su sorpresa. “¿Qué hacés acá?”, le pregunta. “Estoy arreglando un caño que perdía.” Falk se larga a reír, pero en el documental de Kiselyak, después de contar la anécdota, enmudece, sonriendo, con la emoción en los ojos, como agradecido por haber tenido la dicha de ser amigo –y alumno– de ese ser excepcional y singularísimo que fue John Cassavetes.

-

Nota de tapa

SEX Y HUMOR

MAITENA RECOPILA SU OBRA ERÓTICA Y PUNK PUBLICADA EN LOS AÑOS ’80 EN LAS REVISTAS FIERRO,...

Por Martín Pérez -

SUR Y SUR

Por Paula Pérez Alonso -

LA VOLUNTAD DE SABER

Por Paula Vazquez Prieto -

AMOR Y ANARQUÍA

Por Mariano del Mazo -

VACACIONES GESELLINAS

Por Eugenia Viña -

CON LOS DEDOS EN V

Por Salvador Biedma -

LA PLAZA Y LA HISTORIA

Por Guillermo Saccomanno -

LA ESTRELLA INVISIBLE

Por Sergio Marchi -

PERSONAJES. MONINA BONELLI, LA MUJER DETRáS DE LA CASONA ILUMINADA Y TEATRO BOMBóN

DELICADO TORBELLINO

Por Mercedes Halfon -

FAN > UN ESCRITOR ELIGE SU PELíCULA FAVORITA: MARIANO DUPONT Y A CONSTANT FORGE, DE CHARLES KISELYAK, 2000.

SIN VERDAD NO HAY BELLEZA

Por Mariano Dupont -

VALE DECIR

OLAS QUE HACEN OLAS

-

VALE DECIR

COMO CONVERTIRSE EN BATMAN EN LA VIDA REAL

-

VALE DECIR

OH, JANET...

-

VALE DECIR

LA CARCEL QUE NO DA LA HORA

-

INEVITABLES

Inevitables

-

SALí

COMER EN LOCACIONES DE PELICULAS ARGENTINAS

Por Cecilia Boullosa -

F.MéRIDES TRUCHAS

F.Mérides Truchas

Por Daniel Paz

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.