![]()

![]()

![]() Domingo, 14 de septiembre de 2008

| Hoy

Domingo, 14 de septiembre de 2008

| Hoy

PLáSTICA > MARK ROTHKO: DE LAS PALABRAS AL SILENCIO

Doscientos metros de pintura

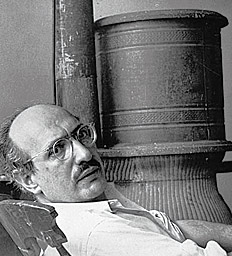

Antes de ser Rothko, Mark Rothko fue Marcus Rothkowitz, estudiante de Economía en Yale, miembro de una compañía itinerante de teatro, cultor ecléctico de movimientos pictóricos diversos y sobre todo autor de fervorosos manifiestos, declaraciones y ensayos. Pero una muerte muy cercana y un encargo de doscientos metros de pintura cambiaron su vida para siempre y revelaron al mundo un pintor religioso dedicado –según las pocas palabras públicas que pronunció luego de esos dos episodios hasta su suicidio– “a pintar templos griegos sin saberlo”. La edición de Escritos sobre arte 1934-1969 (Paidós) permite asomarse a ambos lados de esa transformación (y descubrir en el centro una verdadera perla que lo pinta de cuerpo, obra y alma).

Por Juan Forn

Por Juan Forn

Hará veinte años largos, un muy buen amigo pintor que atravesaba una fase mística me hizo conocer la obra de Mark Rothko. “¿Ves? –me dijo–. En el arte en serio, las palabras redundan.” Esa fue la impresión que me quedó de Rothko y lo primero que me vino a la cabeza cuando, bastante tiempo después, estuve frente a uno de sus enormes lienzos verticales: que uno accedía a un lugar sin palabras frente a esos cuadros. Y eso que por entonces ignoraba las meticulosas, obsesivas condiciones que exigía Rothko para exhibir sus pinturas: que estuvieran en un ambiente donde sólo hubiese obra de él, que los cuadros estuvieran iluminados con luz natural o “normal”, como la llamaba él (detestaba por igual los focos intensos que “sobreiluminaban” y los que producían “un halo romántico”), que colgaran a no más de veinte centímetros del suelo y que el público se parase exactamente a cuarenta y seis centímetros de distancia.

Para entonces Rothko llevaba muerto más de veinte años, pero tanto en el MoMA de Nueva York como en la Tate Modern de Londres (los dos museos del mundo con más obra de Rothko) se seguían cumpliendo casi supersticiosamente sus indicaciones. “Soy consciente de que pintar cuadros tan grandes es grandilocuente y pomposo”, había declarado famosamente en 1951. “Pero pinto así precisamente porque quiero ser íntimo y humano. Si pintas cuadros grandes, tú estás dentro. Y el espectador también se siente dentro del cuadro.” Paradojas de la vida: cuando Rothko fue hallado muerto en su estudio neoyorquino, en febrero de 1970, la descripción de la escena que hizo la policía parecía describir un cuadro de él: el cadáver desnudo, violáceo pálido, flotaba sobre un lago oscuro de sangre, tal como los rectángulos de colores pálidos flotaban sobre fondos de color pleno en sus pinturas. La sangre era producto de los profundos cortes que se había hecho Rothko en ambos antebrazos (y después de la autopsia se supo que, además, había ingerido un frasco de somníferos y por lo menos una botella y media de whisky).

La muerte de Rothko redefinió drásticamente su obra, tal como diez años antes (en 1959) un encargo redefinió su vida y, otros diez años antes (en 1949), una muerte y un encierro redefinieron su obra y lo convirtieron en el pintor que hoy conocemos. Pero vayamos por partes. El verdadero nombre de Rothko era Marcus Rothkowitz. Había nacido en Rusia en 1903, pero emigró con su familia a Portland a los diez años. Judío, pobre e izquierdista (“A los trece años vez fui a escuchar a Emma Goldman y me cautivó su ingenua y vibrante visión del mundo”), logró ingresar en Yale con una beca para estudiar Economía, pero abandonó los estudios para sumarse a una compañía itinerante de teatro (“Creo que perdí la fe en la idea del progreso y la reforma a la par que mis amigos, en los paralizantes años de Coolidge y Hoover”).

Llegó a Nueva York poco antes del crac del ’29, con el propósito de ser pintor. Veinte años después seguía siendo instructor de dibujo para niños en la Brooklyn Jewish Academy. Entretanto dio a conocer con más pena que gloria las telas de sus sucesivas etapas creativas (influidas primero por una suerte de abstracción urbana, después por el surrealismo, después por un antropomorfismo mitológico, y así sucesivamente). Acompañó su obra pictórica de aquellos años con fervorosos manifiestos (“Adhiero a la realidad material del mundo...”), declaraciones a la prensa con exigencia de publicación (“Es todo un acontecimiento cuando un crítico de su diario confiesa su aturdimiento y desconcierto ante nuestros cuadros...”) e incluso sesudos ensayos que solían quedar inconclusos (“La satisfacción del impulso creativo”, “La realidad del artista”).

A fines de 1948 consiguió una licencia por enfermedad en su trabajo y se encerró en una cabaña de Long Island a llorar la muerte de su madre y su fracaso. Salió de esa cabaña, seis semanas después, con una veintena de cuadros que, en palabras de Harold Rosenberg (el crítico de arte que acuñó la expresión action-painting), lo habían convertido en un maestro de la armonía y de las relaciones de color a escala monumental.

Rothko convirtió en su marca de fábrica aquellos grandes lienzos ocupados sólo por una capa de color donde flotaban uno o a veces dos rectángulos de otro color. Eran los años de auge del expresionismo abstracto. Nueva York desplazaba a París como centro del mundo (Pollock colaboraba con John Cage y Merce Cunningham en un ballet tal como Picasso, Stravinsky y Diaghilev lo hicieron en el París de los años ’20) y la revista Fortune aconsejaba a sus lectores invertir en telas de Frank Kline, Wilhelm de Kooning y, especialmente (“si les interesa el gozo estético además del financiero”) de Mark Rothko.

A medida que sus cuadros crecían en tamaño y aumentaban aceleradamente de cotización, comenzaron a alzarse las primeras objeciones: ¿quién podía acceder a cuadros tan grandes y tan caros, salvo los dueños de una mansión? Algunos críticos decían que el aumento de tamaño trataba de disimular la falta de sustancia. Otros señalaban que los rectángulos flotantes de sus cuadros eran ataúdes y aludían a los pogroms que había contemplado durante su niñez en Rusia (algunos llegaban a asegurar que la cicatriz en el labio de Rothko había sido producida por el látigo de un cosaco durante uno de esos pogroms). El momento culminante de aquella década fue cuando Rothko recibió, en 1959, la comisión más importante ofrecida a un pintor en la historia de los Estados Unidos: hacer “doscientos metros cuadrados de pintura mural” para el salón principal del restaurant Four Seasons en el imponente rascacielos que la empresa Seagrams había encargado a Mies van der Rohe.

Los dos mejores amigos de Rothko, Barnett Newman y Clifford Still, lo acusaron de “prostituta artística” (y le exigieron que les devolviera los cuadros que ambos le habían regalado a lo largo de los años). Al Reinhardt fue más lejos: acusó a Rothko, Motherwell, Calder y Pollock de ser esbirros de la CIA en la maniobra de la agencia de inteligencia para desplazar del centro de la escena a los pintores europeos de izquierda y poner en su lugar a decent american artists.

Rothko entró en crisis. Argumentó que a él le habían dicho que sus cuadros no decorarían un restaurante para ricos sino el comedor de los empleados de la Seagrams (el propio Van der Rohe debió salir a declarar que Rothko supo desde el principio que el imponente lugar sería un restaurante), después procedió a realizar una serie de cuadros oscurísimos (rectángulos negros sobre fondo marrón) y declaró: “Espero que se les atragante la comida a todos los bastardos que cenen allí” (sus nuevos enemigos tildaron esos cuadros de “empapelado apocalíptico”).

Finalmente devolvió el dinero que le habían pagado y anunció que no cumpliría el encargo. Parte de las telas realizadas fueron donadas por Rothko a la Tate de Londres un año antes de morir (y llegaron a Londres el mismo día en que Rothko se suicidaba en Nueva York); la otra parte fue a parar a una “capilla no confesional” erigida especialmente para albergarlas, en Houston, con dineros de la Menil Foundation, un año después de la muerte de Rothko (fue la inauguración de esa capilla, cuando la teatral muerte del pintor aún estaba fresca en todas las retinas, lo que terminó de convencer al mundo del arte de que la obra de Rothko era religiosa).

No sé si a ustedes les pasa lo mismo pero a mí, los únicos libros de pintores que me gustan son los de cartas o los de conversaciones. El problema de los pintores es cuando se ponen a pontificar (el problema de todos es cuando nos ponemos a pontificar, pero los pintores son especialmente patéticos porque hacen lo imperdonable: descender al nivel de los críticos). El libro de Rothko que publicó Paidós este año (Escritos sobre arte 1934-1969) tiene un poco de todo esto: una docena de tediosos ensayos, una cincuentena de interesantísimas cartas y conversaciones, y una verdadera perla –“La butaca”, un perfil-reportaje a Rothko realizado por el periodista John Fischer a bordo de un transatlántico en 1959 (y publicado en la revista Harpers como necrológica de Rothko once años después), que es sencillamente el mejor retrato de un pintor contemporáneo que he leído. En diez páginas lo abarca todo: la desconfianza, el resentimiento, el genio, las dignidades y vanidades, las contradicciones y el trágico final.

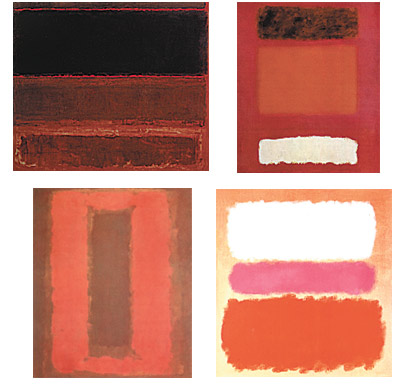

CUATRO OSCUROS EN ROJO, 1958. ROJO, BLANCO Y MARRON, 1957.

CUATRO OSCUROS EN ROJO, 1958. ROJO, BLANCO Y MARRON, 1957.SIN TITULO (SEAGRAM MURAL), 1959. SIN TITULO, 1957.

El libro entero (“curado” por el español Miguel López Remiro, subdirector del Guggenheim de Bilbao) funciona como envoltorio perfecto de “La butaca”. Como los textos están ordenados cronológicamente, las primeras ochenta páginas son un poco inmamables (aunque pinten de cuerpo entero al verborrágico y pomposo Rothko pre-Rothko), pero de golpe llegamos al año 1948 y a esta confesión (en una carta a Barnett Newman): “Empiezo a odiar la vida de pintor. Comienzas luchando con tus entrañas con una pierna anclada en el mundo real. Después te ves atrapado en un frenesí que te lleva al borde de la locura. El retorno consiste en unas cuantas semanas de aturdimiento en las cuales sólo estás medio vivo. Y entretanto gastas tus fuerzas intentando no ser succionado por la mentalidad de los tenderos, claros culpables de que pases por este infierno”. Un año después, Rothko insiste: “Debemos encontrar un modo de vida y un trabajo que no tenga las consecuencias de ir acabando uno a uno con todos nosotros”.

El efecto de la epifanía creativa de 1949 y el comienzo del éxito se hacen patentes en esta declaración de tono completamente distinto, en 1950: “No tengo nada que decir mediante palabras. Y me avergüenzo de lo que he escrito en el pasado. Las autodeclaraciones son una moda lamentable”. Sin embargo, aún le quedan algunas cositas atragantadas que necesita verbalizar, como éstas de 1952: “Nunca me interesó el cubismo. Nunca me interesó el arte abstracto. Tampoco el expresionismo (soy un antiexpresionista), ni el action painting. No tengo nada que ver con Kandinsky y sólo siento desprecio por él. Tampoco tengo la menor afinidad con Mondrian: él sólo divide y vacía el lienzo; yo pongo cosas en él”.

Hacia 1958, Rothko ha aprendido a ser más precavido. En el catálogo de una muestra que le hace el Pratt Institute escribe: “Ciertos artistas quieren contarlo todo, como si estuvieran en un confesionario. Yo prefiero contar poco”. Quizá por esa razón, cuando conoce accidentalmente a un periodista llamado John Fischer, en el bar de clase turista del barco USS Constitution que va a Nápoles, primero se asegura que Fischer no tiene la menor relación con ningún pintor, ni crítico, ni marchand norteamericano, y recién entonces comienza a charlar con relativa libertad. Fischer y Rothko se van haciendo amigos durante los diez días de travesía (ambos viajan acompañados de sus familias, para vacacionar en Italia). Las confesiones se van haciendo más profundas y más íntimas, y Fischer las anota obedientemente en su libreta, cada noche, cuando vuelve a su camarote. La amistad continúa al desembarcar: las dos familias recorren juntas las ruinas de los templos de Paestum. En determinado momento del paseo, el joven guía italiano pregunta a Rothko a qué se dedica. “Es un artista”, contesta Fischer. El muchacho pregunta si ha venido a pintar los templos. Once años después, en su necrológica de Rothko, Fischer incluirá la respuesta que dio el pintor al joven guía: “Llevo pintando templos griegos toda mi vida sin siquiera saberlo”.

Fischer terminaba su espléndida nota arriesgando una hipótesis sobre el suicidio de Rothko: “Me han contado distintas versiones de su muerte: que estaba enfermo, que había sido incapaz de producir nada en los últimos seis meses, que el mundo del arte había desviado su mirada caprichosa hacia pintores más jóvenes y de peor calidad. Yo tengo la sospecha de que al menos una de las causas que contribuyó a su muerte fue la ira acumulada de un hombre destinado a pintar templos que se hubo de contentar con que sus lienzos fueran tratados como bienes de consumo”. En mayo del año pasado, un cuadro de Rothko (White with Yellow, Pink and Lavender on Rose, 1950) batió todos los records de Sotheby’s de Nueva York: se vendió a 72,8 millones de dólares. El vendedor, presente en la subasta, era nada más y nada menos que David Rockefeller (había pagado por el cuadro 100 mil dólares, en vida del pintor). El comprador fue la familia real de Qatar. Uno de los voceros de la familia declaró a la prensa luego de la subasta que el cuadro se colgaría en la sala de oración de la nueva residencia que la familia real de Qatar se estaba haciendo construir en Marbella.

Mark Rothko

Escritos sobre arte 1934-1969

Introducción y notas: Miguel López-Remiro

Editorial Paidós

240 páginas

-

Nota de tapa

Jodida pero contenta

BUIKA, LA NUEVA VOZ QUE LLEGA PARA CANTAR EN BUENOS AIRES

Por Martín Pérez -

INéDITOS > LA MOVIDA LUMPEN DE LOS ANGELES POR BUKOWSKI

Feos, sucios y raros

Por Charles Bukowski -

HITOS > CUANDO EL OCTETO ROMPIó EL TANGO

Los 8 magníficos

Por Horacio Malvicino -

FOTOGRAFíA > MALVINAS EN RETRATOS Y PAISAJES, POR JUAN TRAVNIK

La guerra es un lugar en la mirada

Por Hugo Salas -

PLáSTICA > MARK ROTHKO: DE LAS PALABRAS AL SILENCIO

Doscientos metros de pintura

Por Juan Forn -

MúSICA > 1959: EL AñO EN QUE EL JAZZ CAMBIó LOS ‘60

Cosecha ’59

Por Diego Fischerman -

CINE > ZOHAN: LA COMEDIA SOBRE EL CONFLICTO áRABE-ISRAELí

La política del buen vecino

Por Natali Schejtman -

TESOROS > GRANDES IMáGENES DE HOLLYWOOD EN EL BORGES

Verás que todo es mentira

Por Mariano Kairuz -

FAN > UN ESCRITOR ELIGE SU ESCENA DE PELíCULA FAVORITA

Irene Gruss y Cazador blanco, corazón negro, de Clint Eastwood

Por Irene Gruss -

EDUARDO BERGARA LEUMANN (1932-2008)

Con los angelitos

Por María Moreno -

YO ME PREGUNTO:

¿Por qué los vivos son piolas?

-

F.MéRIDES TRUCHAS

F.Mérides Truchas

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.