![]()

![]()

![]() Domingo, 30 de marzo de 2003

| Hoy

Domingo, 30 de marzo de 2003

| Hoy

Caja de resonancias

Versátil, curiosa, alimentada por una notable variedad de materiales y técnicas, Diana Chorne expone tótems culturales, muñecos móviles, cajas, collages, pinturas y dibujos y conjura ecos que van de las culturas arcaicas al kitsch más industrial. Eludiendo la solemnidad a fuerza de ironía, su muestra en el Centro Cultural Recoleta abreva en el archivo histórico para dar cuenta de las urgencias del presente.

La creación viene de más lejos que sus autores, sujetos supuestos, y desborda sus obras, objetos en los que la frontera es ficticia.

Michel de Certeau

Ya dijo Ernst Gombrich,

a propósito de las creaciones y los actos de contemplación artística

de nuestros tiempos, que el gesto de inocencia y la mirada virginal son fenómenos

imposibles: allí está el ángel de espada flamígera

que nos impide la vuelta a cualquier paraíso estético. Por eso,

todo espectador de una obra como la de Diana Chorne que se sienta conmovido

–y tal es mi caso– cuando ingresa al taller o a la sala donde se exponen

sus muñecos, sus cajas, pinturas y collages, difícilmente ha de

escapar al movimiento espontáneo de proyectar los datos de su propio

banco de imágenes, por exiguo que éste sea, para comparar formas,

explorar técnicas y efectos, comprender y reconstruir los significados

que trazan el tejido sensible y eidético de aquellos objetos. De Picabia

y Schwitters a Heredia, de Dalí, Oppenheim y Magritte a Berni, de un

dibujo a la Matisse y de los trazos expresionistas a la Die Brücke o a

la Rauschenberg hasta los automatismos de León Ferrari y las tramas cromáticas

de Noé, hay una multiplicidad de fórmulas, lugares comunes, ensamblados,

juegos de ironía y crítica que Chorne ha recogido de sus incursiones

atentas y sabias por el ancho campo de las vanguardias y las artes del siglo

XX.

Estas asociaciones no sólo tranquilizan nuestros ánimos ayudándonos

a delimitar las experiencias modernas a partir de las cuales podemos aventurar

las primeras hipótesis sobre los sentidos de los objetos de Diana; también

nos demuestran, una vez más, hasta qué punto nos enfrentamos con

la producción de una artista, es decir, de una fabricante de artificios

que refuerza esa identidad propia al dialogar, en primera instancia y sobre

el plano denso de la estética, con otros hacedores de cosas semejantes.

Pues sigo creyendo que el rasgo primordial del artista consiste en un remitirse

sin pausa a las obras, a las realizaciones que otros como él llevan a

cabo, de manera que toda la atención del hacer y el contemplar quede

centrada en las relaciones de líneas, contornos, arabescos, colores,

texturas ópticas, corporeidades, huecos, configuraciones espaciales,

luces, sombras. Para decirnos enseguida que reverbera algo nunca expresado en

el objeto nuevo, un quid portador de significados inéditos cuya transmisión

se consigue si, y sólo si, nuestra percepción acepta sumergirse

y complacerse en el juego de aquellas redes materiales. Ergo, Diana Chorne ha

logrado instalar su trabajo en el dominio del arte. Ella es simplemente artista,

quod erat demonstrandum.

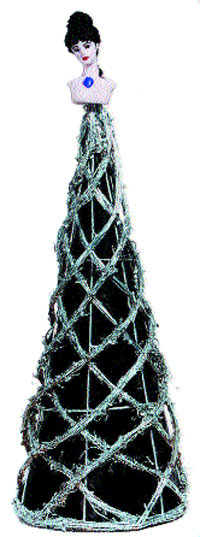

Vamos entonces en busca de los significados y comencemos por los muñecos. La diversidad de materiales, de elementos ready-made (maniquíes, cabezas de juguete), de rostros inventados e imaginados, de fuentes iconográficas que remiten a viejas culturas (la Mesopotamia antigua, la Grecia arcaica, la Italia prerromana, la Camboya de los khmer, la América prehispánica) o a la producción en serie y sensiblera de la era industrial, componen un conjunto difícilmente numerable de recursos técnicos y de alusiones históricas. Pues se aúnan la terracota con la madera, el plástico con los metales, el biscuit con la lana de acero, el tejido de alambre con la baquelita, la porcelana con el cartón y el papel, los abalorios con las tapas de lata de las gaseosas, aunque lo cierto es que el vidrio parecería prevalecer merced a las cuentas coloreadas, a los tubos de gas neón, a las ampolletas y bombas de luz que se superponen y decoran para formar figuras muy esbeltas, tan alargadas que nos preguntamos cómo logran mantenerse erguidas y estables, una cuestiónllevada a su clímax en los ejemplares multicolores que representan criaturas en movimiento.

Esos seres totémicos

son solemnes y cómicos al mismo tiempo, con sus sexos marcados mediante

piezas que despliegan metáforas invertidas. Un silbato, por ejemplo,

designa un pene; una argolla de metal, una vagina. Así, el ingenio provoca

simpatía, sentida en lo más íntimo de nosotros, hacia esos

muñecos desvalidos, mientras el juego lingüístico y la ironía

nos encienden levemente la risa. Todo eso sugiere que estamos en presencia de

una variante polimórfica del Pathosformel destinado a evocar la emoción

primordial de la fragilidad de la vida.

Pero en este caso lo efímero no permanece encerrado en el tema de la

vanitas, sino que es también vector de una crítica risueña

de la monumentalidad humana y se combina, en los cuerpos danzantes, con la aparición

paradójica de la antigua ninfa, muchacha joven en movimiento, signo mayor

de un descubrimiento clásico (la representación por antonomasia

de la vida joven y dinámica) cuyas manifestaciones y eclipses habrían

determinado la dialéctica histórico-artística del mundo

euroatlántico, según la teoría cultural de Aby Warburg.

Pero esto no es un alarde sino la elección militante de un concepto totalizador

de la cultura, a la vez trágico y “esquizofrénico”,

dos rasgos que Diana Chorne no desdeñaría a la hora de definir

las cualidades estéticas de sus objetos.

Y hay todavía una vuelta de tuerca, una coincidencia subterránea

que refuerza y legitima nuestra evocación warburguiana: si a algo podemos

asociar los muñecos de Diana como totalidad formal y significante es

a las llamadas “muñecas” Kachina, fabricadas por los Zuni en

Nuevo México, que despertaron el interés de Warburg durante el

viaje de investigación antropológica que realizó a esa

región de los Estados Unidos entre 1895 y 1896. No está de más

recordar que la memoria de la expedición, redactada tardíamente

por Aby en 1923, fue la prueba de la cura de su esquizofrenia que el propio

Warburg dio ante médicos y enfermos en una conferencia pronunciada en

el sanatorio psiquiátrico de Kreuzlingen.

Sigamos ahora nuestro itinerario

con los trabajos bidimensionales de Diana Chorne. Mientras los collages son

grandes composiciones abstractas donde campea el mismo ímpetu explorador

de la materia y de sus posibilidades expresivas que ya descubrimos en el armado

de los muñecos, algunas pinturas vuelven sobre las figuras escultóricas,

esbeltas y transparentes, en movimiento e intensamente sexuadas. Y lo hacen

en combinación con un alarde, una paradoja cromática producida

por el uso del negro dentro de los cuerpos de las figuras, de modo tal que –milagro

del arte– su transparencia no se pone en riesgo sino que, por el contrario,

sale reforzada del experimento.

En este punto comienza a abrirse un horizonte nuevo de la indagación

plástica de Chorne: sus últimos cuadros contienen secuencias de

siluetas negras de animales, personajes, objetos, signos, como si se tratara

de un mensaje ideográfico que se desenvuelve ante nuestros ojos. Lo que

allí vuelve, claro, mediante la idea representada y multiplicada de ideograma,

es la reminiscencia de las civilizaciones antiguas, los manuscritos nahuatl,

los relatos iconográficos –entre violentos y cómicos–

desplegados sobre las piezas de cerámica mochica y nazca.

La artista vuelve a recrear y transmutar lugares comunes o configuraciones significantes

extraídas de repertorios arcaicos, para dar cuenta de las condiciones

actuales de la existencia: mecanización, repetición, opacidad

comunicativa de los signos, igualación ontológica de los hombres,

los animales y los utensilios, búsqueda incansable del sentido.

|

Entre la regla y la picardía Por Luis Felipe Noé Entre una tribu primitiva

y el mundo globalizado se encuentra Diana Chorne. |

|

El secreto de las cosas Por León Ferrari Hay algo perturbador

y enigmático en las obras de Diana Chorne. Y pienso que tal vez

se relaciona con su propia trayectoria personal: fue alumna de Urruchúa

y de Batlle Planas, estudió a Freud y a Lacan, y es psicoanalista. |

-

Nota de tapa> Gabe Hudson: tras la huella de Kurt Vonnegut y Tim O’Brien.

Hola a las armas

Por Rodrigo Fresán -

NOTA DE TAPA 4: Art Spiegelman bajo la sombra de ninguna torre

Por Martín Pérez -

NOTA DE TAPA 5: El pasado, el presente y el futuro según Eric Hobsbawm

-

Diana Chorne debuta en el recoleta

-

TOM STOPPARD: EL CHECO PERDIDO

Tom Stoppard: el checo perdido

-

HITOS

El falsificador de los diez mandamientos

-

PáGINA 3

Toni Negri y la revuelta piquetera

-

POLEMICA

Estados Unidos no es el Mal

Por José Pablo Feinmann -

Secuestro Exxxpress, porno argentino

-

ANTHONY SWOFFORD: LA MEMORIA DE LA GUERRA ANTERIOR.

NOTA DE TAPA 2: Anthony Swofford: la memoria de la guerra anterior.

Por Martín Pérez -

NOTA DE TAPA 3: Christopher Hitchens polemiza con Susan Sontag

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.