Imprimir|Regresar a la nota

Imprimir|Regresar a la nota

Cuenta la leyenda urbana marplatense que en el mismo colectivo de la empresa El Rápido del Sud en que Beatriz Marafioti –hermana menor del oscuro Virgilio “El Carabela” Marafioti, dueño de la whiskería El Purgatorio– volvía a casa tras fracasar en su segundo intento de hacerse monja en un convento de Azul, conoció a una mujer que se iba o escapaba de Buenos Aires a la Feliz dispuesta literalmente a cualquier cosa.

Poco antes de llegar a Tandil, la piba soltó o se le cayó la revista que venía leyendo y comenzó a sollozar bajito con la frente apoyada en la ventanilla mal cerrada del asiento 16. La mujer que viajaba a su lado y la había estado observando de reojo durante la última media hora abandonó su propia lectura para ofrecerle primero un pañuelo y después la oreja:

–¿Qué te pasa? –el tuteo fue espontáneo, inevitable: Beatriz, peinada con una hebilla de carey en la nuca y con anteojos gruesos de armazón negro, parecía una nena, menor incluso de los 18 que tenía–. ¿Te puedo ayudar?

–No. Gracias –dijo apresuradamente la piba–. No se moleste, señora.

La otra sonrió, sorprendida, e insistió con el pañuelo.

–Tomá. Y no me trates de usted.

Es que, a la inversa, la mujer de anteojos negros y pelo corto teñido de rubio casi blanco parecía mucho mayor que los 24 que acaso estaba dispuesta a admitir. Beatriz se enjugó las lágrimas, se sonó ruidosamente e inspiró varias veces, ya con la nariz colorada.

–Quedateló. Me llamo Erica –dijo la mujer.

–Betty –dijo Beatriz Marafioti, tendiéndole la mano–. Y disculpe.

–No es nada.

Betty recogió la revista del piso y la dejó con la tapa para abajo sobre la falda de su pollera plisada. Volvió a mirar sin ver por la ventanilla.

–¿Qué leés? –dijo la mujer levantando sus anteojos negros.

Betty por toda respuesta dio vuelta la revista, se la mostró. Era una de historietas, mexicana, de la colección Vidas Ejemplares: Santa Rosa de Lima.

La mujer arqueó algo más las cejas, observó el dibujo de la peruanita arrodillada con la corona de espinas:

–Qué bien... –estaba sorprendida–. A mí me encantan las mexicanas, pero éstas...

Y le mostró la suya, sonriente:

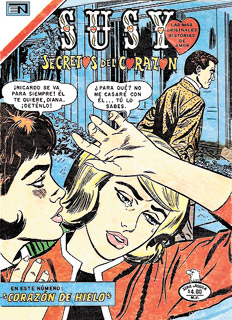

–Susy, secretos del corazón –dijo Betty.

–Te la presto. Está buena.

Betty miró la revista sin tocarla. “Momento de decisión.” Una joven rubia con los ojos llenos de lágrimas se apoyaba en la solapa de un joven moreno de uniforme, valija en el piso y muletas, que la abrazaba en el muelle mientras le proponía: “Diana, cásate conmigo”. El globito de pensamiento de la chica decía: “¿Cómo confesarle ahora que amo a Roy?”.

–Yo también las leía –admitió con seriedad.

–Pero ahora llorás por otras cosas –dijo Erica–. Contame.

Betty asintió con la cabeza, puchereó. Y al final le contó.

En algún momento de su cercana adolescencia, probablemente cuando cursaba segundo año en el María Auxiliadora o acaso después de haber visto una película en que Deborah Kerr hacía de religiosa novicia y se quedaba sola en una islita del Pacífico durante la guerra contra los japoneses con Robert Mitchum, que hacía de soldado yanqui y barbudo pero no pasaba nada, Beatriz Marafioti descubrió que quería ser monja. Y en lo posible, misionera en Africa o un lugar así, bien lejos.

En la casa no quisieron saber nada. O sí: quisieron saber qué mierda –dijo literalmente su hermano Dante– tenía en la cabeza. Pero Beatriz tenía o creía tener genuina vocación y no había cejado desde entonces en sus intentos de tomar los hábitos. Primero había realizado gestiones subrepticias de tanteo con las Hermanas del Huerto, las del paquete Instituto Santa Cecilia. Consiguió colarse al convento adjunto un fin de semana hasta que su hermano mayor la fue a buscar para sacarla de los pelos y encerrarla hasta que se le pasara. Y ahora acababa de rebotar con las tibias monjas francesas de Azul, que la habían mandado de vuelta “hasta que volviera con sus padres”.

–Mis padres son muy viejitos. En casa manda Dante.

–¿Y tu otro hermano qué dice?

–¿Virgilio? Se burla, no le importa nada. Es un degenerado.

Erica se mostró particularmente inquisitiva: había algo ahí.

–¿Un degenerado? En qué sentido...

–Tiene un... –Betty vaciló–. Mi hermano tiene un cabaret; dos tiene: con mujeres...

–Ah.

Y en la detallada confesión de los pecados fraternales que siguió –entre hipos y disculpas– la comprensiva Erica descubrió la misma intención expiatoria que en la aparatosa vocación religiosa de la adolescente.

–No tenés por qué hacerte cargo de los pecados de tu hermano, Betty –le dijo.

–No me hago.

–¿Y qué vas a hacer?

–A casa no vuelvo.

Nuevo puchero y crisis de llanto.

–Tranquila. Yo te puedo ayudar, te venís conmigo un par de días mientras vemos qué vas a hacer.

–¿Usted es de Mar del Plata?

–De Buenos Aires. Pero viajo seguido: soy cosmetóloga, ¿sabés qué es?

Betty agitó la cabeza.

–Vendo cremas, polvos, rimmel, lápices de labios y esas cosas... ¿Querés que te pinte?

Al principio Betty dijo que no y después que después y al final que bueno pero poco. Fueron cinco minutos, no más:

–Mirate ahora. Sin anteojos. Estás preciosa.

A Betty le costó incluso encontrarse, fijarse en el espejito. Sonrió un poco asustada.

–¿Cómo me dijiste que se llama el cabaret ese de tu hermano? –dijo Erica al pasar mientras guardaba los potecitos en el bolso de mano.

A las seis de la tarde llegaban a Mar del Plata, a las siete la mujer pagaba tres días adelantados de una habitación doble en el hotel Miglierina, a las nueve tomaban un vermut con 30 platitos en una marisquería de Rivadavia y Corrientes. A las once Betty dormía después de pedir que la despertaran seis y media, rezar por ella y dar gracias por Erica. A las doce de la noche la mujer -–melena negra hasta los hombros, vestido corto plateado, carterita– bajaba la escalera, entraba a

El Purgatorio.

Se acercó muy seria a la barra y pidió una cubana sello verde. Se la trajeron. Bebió un traguito, sacó un cigarrillo. Al rato se arrimó un tipo.

–¿Esperás a alguien?

–Busco a Virgilio.

–Soy yo.

Ella echó humo, sonrió sólo con un tercio de los labios:

–Tu hermanita me habló de vos.

El Carabela la agarró del brazo y apretó, sacudiéndola:

–¿Dónde está?

Ella miró el lugar donde los dedos hacían presión, la piel blanqueaba. No dijo nada. Volvió a mirarlo a los ojos sin decir palabra. El la soltó.

–¿Dónde está? –repitió.

Ella echó humo otra vez, lentamente:

–Hoy volvía de Azul, de esas monjas chambonas... Charlamos –dejó el cigarrillo y retomó la copa–. Está bien, pero muy asustada.

El Carabela la tomó del brazo, esta vez sin apretar, apenas arriba del codo.

–Vení.

La bajó del taburete, la arrastró con él con copa y todo, suavemente, hasta el último reservado, el más oscuro. La sentó y se sentó enfrente.

–¿Vos qué sabés? ¿Qué querés?

Ella se empinó el resto de la cubana de un saque, miró el local por encima del hombro del Carabela y volvió a sus ojos:

–Quiero laburar con vos –dijo con voz algo más grave–. Soy muy buena.

–¿Dónde está Betty?

–Durmiendo, calentita y segura. Es buena piba. Me dijo que Dante, tu hermano, es un animal, que le pegó. Y que a vos no te importa nada –hizo una pausa–. Pero se ve que te quiere: la preocupás, degenerado.

El meneó la cabeza, perdía la paciencia:

–Decime.

–Así te dice –le sonrió con toda la boca–. ¿Me vas a dar laburo, degenerado?

El sopapo la agarró con la sonrisa en disolución, le dio vuelta la cara:

–Hablá, te digo.

Ella se tocó la boca con la punta de los dedos. Notó la sangre, bajó la cabeza y sin mirarlo abrió con movimiento pausado la carterita. No sacó un pañuelo sino una 45 reglamentaria que apenas cabía ahí.

–Pedime perdón –y se la apoyó en el pecho.

El quiso moverse.

–Pedime perdón, hijo de puta –y separó levemente el culo del asiento, le empujó el caño contra el esternón.

–Perdoname –dijo el Carabela por primera vez en su vida.

–Otra vez.

–Perdoname –dijo por segunda y última, y miraba alrededor.

Ella se paró, guardó discretamente el arma en la carterita y dijo:

–Tranquilo, que nadie vio nada...

El Carabela recuperó la respiración:

–¿Dónde está?

–Mañana a la mañana va a la catedral, a misa de siete. Andá solo y hacé como que te la cruzás, de casualidad. No me quemés...

El pestañeó.

–Vuelvo a la noche –avisó, advirtió ella. Se tocó la boca–. Me debés una, degenerado.

Pasó por la barra y dejó la copa:

–Gracias –y volviéndose apenas hacia el Carabela, inmóvil, dijo clarito–. Paga la casa, supongo.

El asintió, de lejos. Y no sabía cuánto y cómo iba a pagar.

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.