Imprimir|Regresar a la nota

Imprimir|Regresar a la nota

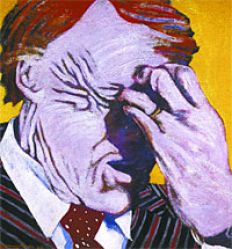

Los que sueñan con imponer la novela del autoengendramiento suelen despreciar la palabra maestro. Les ayuda atenerse a una acepción que evoca al Enrique Muiño que representaba a Sarmiento como a un cascarrabias sentencioso con un fondo de pizarrón. Era en la película Su mejor alumno. Pero la palabra maestro se ha liberado lo suficiente como para caberle tanto a Leguisamo como a Gardel, que no enseñaban más –o nada menos– que con el ejemplo. Pero también se ha liberado para escaparse de la acepción pedagógica. Un maestro no es el que invita a seguir sus pasos para recibir un capital de conocimientos, a la manera de un archivo cerrado, ni el que somete a pruebas cada vez más difíciles hasta la iniciación en una suerte de secreto templario. Lacan y sus discípulos confirman que un maestro verdadero transmite lo que no sabe, que en última instancia enseña a aprender. Gorriarena era un maestro. Y no solamente porque tuviera alumnos. Que yo recuerde –porque fui una de ellos– no enseñaba técnica alguna. Más bien proponía su palabra como una condición discreta para que un deseo de pintar no se detuviera. Recuerdo sus sesiones colectivas de crítica de obra que entonces no se llamaban clínicas. Ante el trabajo de cada uno los demás iban hablando por orden de ubicación. Las reglas eran pocas: correrse del “yo siento que” hasta alguna precisión no necesariamente teórica, y hasta eran bienvenidas las apreciaciones artesanales, aun las de brocha gorda. Como en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, no se juzgaba, se compartía. Nadie liquidaba a nadie, se indicaba cómo seguir. Gorriarena hablaba último pero sin hacer uso de los beneficios. Era algo así como un analista de lecturas críticas. El grupo era diverso y divertido, no recuerdo que hubiera psicópatas. Y resulta curioso que fuera mi madre la que, a través de un aviso publicado en un diario, me hubiera elegido ese maestro. Yo tenía dieciocho o diecinueve años. No hacía nada pero en esa nada había unos dibujos donde los títulos eran más largos que los trazos. Mi madre me acompañó el primer día de clase y se tranquilizó erróneamente con el señor que ya peinaba canas y su camada de alumnos no demasiado barbudos y limpios. De ese modo me introdujo ella misma en el matricidio a través de un espacio de la izquierda y la nueva figuración, de la libertad sexual y la vida en arte. (Era lindo el maestro con sus ojos claros y achinados, su boca a lo Brigitte Bardot y sus poses de flaco sinuoso.)

–No se trata de si es o no pintura o si de pintás bien o mal, sino de que lo tuyo es demasiado narrativo –decía Gorriarena. Yo usaba en mis ejercicios una especie de trazo tutor que pretendía diferenciar superficies monocordes, realzar formas indecisas o más propias de la historieta o del diseño –en esa época esas diferencias eran pertinentes.

–¿Y este espermatozoide? ¿A dónde quiere llegar? (Gorriarena también me cachaba.)

Virgen muda, conscientemente yo plagiaba escenas de la concepción vistas al microscopio.

Gorriarena me ofreció a cambio de Andy Warhol, a Jackson Pollock.

–Lo que pasa es que soy una chica pop.

–Entonces hacé posters psicodélicos.

Los hice pero a sus espaldas.

El maestro admitía diversos proyectos artísticos pero no ocultaba que prefería el político, a condición de que se sostuviera sólo en color y forma. Por eso las banderitas que plantaba aquí y allá en sus obras se liberaban totalmente de su referencia cantada, se hacían banderas de autor y ante mi tirria por las pinturas del grupo Espartaco, con sus obreros bestializados y de cuerpos miméticos a las grandes maquinarias, me ofertó las torres de Roberto Aizemberg. (Era lo que se dice abierto.) Empecé a escribir: lo primero fue una serie de retratos literarios de Gorriarena y mis otros compañeros de taller, una suerte de estudiantina a la manera de Cortázar. Eran ilustrados. El retrato de Gorriarena se llamaba “Un deshollinador en la ciudad pop”. Pasada la transición, dejé de pintar. Un maestro es alguien que permite saber –da lugar a eso– que lo que uno quiere no es lo que dice querer. Gorriarena era un maestro también de ese modo. Y en preparar unos claritos extraordinarios.

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.