Imprimir|Regresar a la nota

Imprimir|Regresar a la nota

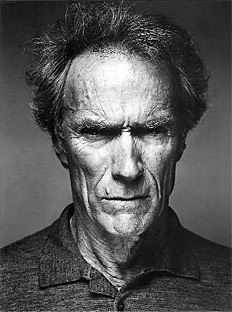

Aunque guapo a rabiar y sexy como él solo, jamás, ni por un film, entró en el casillero de los galanes glamorosos venerados por las mujeres, en la senda que supieron caminar con intermitencias sus más o menos contemporáneos Paul Newman, Robert Redford, Harrison Ford... En el indiscutible control que mantuvo sobre su carrera de actor a partir de la trilogía de Sergio Leone –director que sin duda empezó a esculpir las aristas y facetas de un personaje en torno del cual ejecutaría mil variaciones en el futuro–, a Clint Eastwood le importó siempre un comino apelar a anzuelos hollywoodenses para conquistar al público, masculino o femenino. Siempre hizo la suya sin conceder y sin calcular. Sus cambios, en todo caso, tuvieron que ver con su propia evolución, la decantación de ciertas ideas que siempre estuvieron en su obra de autor-actor. Y venderse como galán, que no le habría costado nada considerando su apostura y su magnetismo, nunca estuvo en sus planes, por más que en la vida real haya sido un homme à femmes, hasta sosegarse junto a Dina Ruiz, la mujer latina que conoció justo después de terminar Los puentes de Madison. La mujer a la que –lo proclama a los cuatro vientos en cuanta entrevista reciente se le ha hecho– adora, y con la que tuvo una hija –Morgan– en 1996.

De una mujer latina era el corazón que le trasplantaron al agente del FBI retirado Terry McCaleb, interpretado por Clint Eastwood, en Deuda de sangre (2002), bajo la estricta mirada protectora de la doctora Bonnie Fox (la siempre magnífica Anjelica Huston en un jugoso secundario). En este ingenioso policial, basado en una novela de Michael Connelly, nuestro hombre en Carmel se regala la posibilidad de desplegar, un poco de coté, su pasión por los temas relativos a la medicina (Physician’s Desk Reference es uno de sus libros de cabecera, y para mantenerse al día está suscripto hace mucho a dos revistas especializadas: Journal of the American Medical Association y New England Journal of Medicine). Además de la doctora Bonnie, rodean a este tipo duro con corazón de mujer mexicana, otras buenas chicas: la agente negra Jaye Winston (Tina Lifford), que le debe una al trasplantado y paga noblemente su deuda, y Graciela, la propia hermana de la donante, que no murió en un accidente como creía Terry sino asesinada. Sí, la hermana busca justicia y el ex agente accede a su pedido poniendo en riesgo la nueva vida que le procuró ese corazón de madre que ha dejado a un niño de pocos años. Pero resulta que volver a la cacería de criminales a la vez resulta vivificante para Terry, tanto como el romance que despunta con la joven Graciela y como la paternidad que comienza a ejercer con el huerfanito. Con la contención que suele ser su marca de fábrica en las escenas eróticas, Clint, al caer la noche en su barquito, deja ver la herida que le parte el pecho, Graciela –ella se lo levanta, en realidad– se le acerca y le dice que no se avergüence de la cicatriz, le pide que le muestre el corazón... Ya sobre el final, descubierto el asesino serial (casi podría decirse que era el mayordomo, tal la sorpresa que depara la resolución del enigma), Terry se enfrenta al teniente necio que obstruyó la investigación, asumiéndose como mexicano.

Por cierto, las galanterías que practica CE en Deuda de sangre son de una modestia franciscana si se las compara con el derroche de encanto, sensibilidad e irresistible seducción que destiló siete años antes, en Los puentes de Madison (1995). Con mucha anterioridad, en El engaño (1971), magistral gótico sureño de Don Siegel que transcurre durante la Guerra de Secesión, Eastwood, soldado desertor decidido a sobrevivir, enamoraba con distintos recursos a un colegio completo –desde la madura directora, hasta una niña de doce años–, una galería de personajes femeninos bien diversos que –excepto la indulgente maestra– al descubrir la traición multiplicada se cobraban tremenda venganza.

Pasaron luego policías, jinetes pálidos, prisioneros, milicos, asesinos redimidos por esposas morales... hasta que a mediados de los ’90 llegó a Madison County el adorable fotógrafo del National Geographic, Robert Kincaid. En su camioneta, con algunos mínimos bártulos personales, venía a hacer tomas de los puentes cubiertos. Puro pretexto para encontrarse con la certeza del amor en la persona de un ama de casa y de granja a la que le pregunta dónde queda el Puente Roseman. Francesca está sola –sus hijos adolescentes y su marido han ido a una feria– y ya no espera que se cumplan aquellos sueños que la llevaron de Bari, Italia, a Iowa, Estados Unidos.

El fotógrafo divorciado, lobo solitario errante, le roza las piernas desnudas al buscar un cigarrillo en el coche, ella hace como que se arregla el pelo, insegura, turbada. El le junta un ramito de flores silvestres al pie del puente, le pregunta si le parece anticuado. Después, ella lo invita a cenar, lo mira echarse agua fresca en el pecho, lavarse un poco los sobacos antes de que él la ayude a cocinar y le cuente historias de sus viajes, le confiese que se lleva mal con la moral de la familia americana, la invite a dar una vuelta y le recite a Yeats con aire casual...

Los cuatro días de amor de Robert y Francesca transcurren en 1965. Es decir, antes de la aparición de Dirty Harry en la ficción, antes de que los reduccionistas de turno tildaran a CE de machista, misógino, facho... En plenos ’90, el actor, director y algunas cosas más, elige interpretar a este romántico absoluto de los ’60, salido de un best seller de Robert James Waller, reescrito por Richard LaGravanese, un proyecto que abandonaron varios directores. A los 65, inesperado galán crepuscular, CE se hizo cargo de la dirección y del protagonista, eligiendo personalmente a Meryl Streep por encima de otras candidatas (incluida Isabella Rossellini). Como tantas otras veces, se dejó guiar por su intuición, que le decía que esta actriz iba a ser la Francesca ideal, de batoncito, la espalda sudada por el calor estival y por su estado de agitación interior, titubeante, ruborosa cuarentañera despertando a los placeres del baile, del cortejo, a las delicias de la infinita ternura de ese hombre que sólo se lleva al partir la cruz italiana de ella, hecha en Asís, de donde era San Francisco, su santo patrono. Ese hombre curtido que llora desolado bajo la lluvia de verano el dolor del bien perdido para siempre.

Este galán con exquisitos modales de caballero que no disimulaba ni sus arrugas ni sus canas, que festejaba a su dama sin subestimarla, de igual a igual, conquistó a muchas espectadoras, pañuelo en mano. Otras lo queríamos desde mucho antes, valorando su condición de inclasificable, su orgullosa y coherente independencia. Y su hermosura cada vez mas mineral, cómo no.

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.