Imprimir|Regresar a la nota

Imprimir|Regresar a la nota

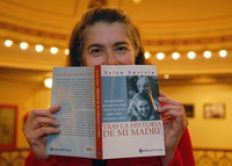

Helen Epstein es escritora, periodista, traductora, conferenciante, vivaz, verborrágica, entusiasta. Nació en Praga en 1947, hija de sobrevivientes del Holocausto, y tenía menos de un año cuando sus padres se trasladaron a Nueva York, donde se crió en la comunidad de emigrados checos. El pasado 4 de abril, en la presentación en el Museo de la Memoria de Rosario de la traducción al castellano de su libro Where she came from, publicada por El Ateneo en una impecable versión por Mónica Szurmuk bajo el título Tras la historia de mi madre, la autora contó que crecer en Estados Unidos le permitió un desarrollo que no hubiera tenido de quedarse en Praga bajo el régimen comunista checo. De hecho, la investigación para este libro, que le llevó 7 años, sólo fue posible a partir de 1989, cuando se desclasificó documentación que durante 50 años se había mantenido secreta. En un viaje rico en epifanías, que también narra en el libro, Epstein accedió no sólo a archivos sino a apasionados y solitarios investigadores de la historia local centroeuropea. Ellos la guiaron en su reconstrucción de la historia de tres generaciones de mujeres de su familia y del contexto histórico del shetl, o el judaísmo europeo que floreció antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es esta la primera vez que esta autora de "no ficción literaria", como se presenta en su página web, trabaja con lo que Marianne Hirsch llamó la "postmemoria", es decir, una forma de memoria que se conecta con su objeto no a través de la evocación sino de la imaginación creadora. Basado en doce testimonios, su libro Children of the Holocaust (1979) fue uno de los primeros en articular la experiencia, que hasta entonces no tenía nombre, de la "segunda generación" de sobrevivientes, aquellos cuyo pasado familiar fue arrasado por la barbarie nazi antes de que ellos nacieran. Un momento conmovedor de la entrevista con Rosario/12 fue cuando Helen Epstein reconoció que después de escribir Tras la historia de mi madre sintió que tenía abuelos. No por nada se refiere al periodismo como una de las bellas artes: sin haber llegado a conocerlos, ella logró recrear, casi de la nada, a esos abuelos imperfectos, queribles y asesinados por los nazis.

-¿Cómo hizo?

-Lo escribí como si grabara una canción de rock: en diferentes "pistas". La primera fue la historia de Europa Central. Después hice la historia judía de ese período. Cuando hube investigado lo suficiente para saberla, escribí la historia personal. Y luego investigué la historia de las diferentes ocupaciones: la historia de la industria de la vestimenta, la historia de la industria de la bebida, la historia psicoanalítica, todas estas diferentes historias industriales por separado. Y luego pensé, bueno, todavía le falta emoción, le falta drama. Entonces para ponerle suspenso agregué la cronología de mi búsqueda de todo esto, los momentos más importantes.

--Las epifanías...

--Las epifanías, toda clase de puntos de inflexión clave. Uno de ellos fue cuando esta estudiante de Harvard viajó a Viena, fue al cementerio y encontró la tumba de mi bisabuela y la de su hijo. Otro fue la carta que recibí del Sr. Fiedler desde Checoslovaquia. En el libro lo cuento como muy natural pero fue un shock; yo no tenía idea de quién era. Y este extraño me dice que sabe que he escrito a tal lugar, que ha leído mi artículo sobre mi padre y todo eso. Y sólo sobre el Sr. Rychetsky, el experto en Mahler, podría haber escrito todo un libro. Al Sr. Rychetsky los comunistas no le permitieron ser profesor universitario, entonces puso toda su energía intelectual en investigar a Mahler. Creo que digo en el libro que cuando él era chico hubo un incendio en Kaliste, el pueblo natal de Gustav Mahler... ¡y a partir de entonces él se obsesionó con Mahler! Le dedicó su vida y él solo le construyó un museo en Iglau. El año pasado, reunió fondos de todo el mundo y reconstruyó la casa natal de Mahler en ese pueblito. Y tanta gente como él contribuyó tanto... yo podría escribir un capítulo sobre cada una de esas personas. Después, cuando tuve todas estas pistas, tuve que pensar la forma de mezclarlas. También pensaba en las piezas de Bach donde sólo hay una línea, pero hay que dar la ilusión de tener muchas. Entonces me preguntaba cuándo pasar de una línea a la otra. Lo hice por intuición: antes de que una línea se volviera aburrida, pasaba a otra. Es un efecto muy parecido al collage, porque se obtienen diferentes texturas, distintos colores. Fui a unas exposiciones muy importantes en Nueva York, de arte de los años '20 y '30s en Europa Central, ¡y por supuesto, ahí estaba el collage! También en técnicas mixtas, con recortes de revistas, periódicos y filmes documentales.

--Es interesante esta conexión entre el procedimiento de escritura del libro y el arte de vanguardia del período al que se refiere

--Es inconsciente. No terminé de entenderlo hasta hace un par de meses atrás, cuando visité esa exposición en el Museo Guggenheim, (Modernity in Central Europe, 1918-1945), y vi los fotomontajes de Hannah Hoech.

--Como Hannah Hoech, usted hace un collage y también preserva la memoria. Usted en este libro investiga dos historias invisibles, la historia del judaísmo y la historia de las mujeres

--¡Exacto! Pero de eso sí fui muy consciente. Cuando empecé a estudiar periodismo, en los años '70, en pleno auge del feminismo, tenía bien claro que me educaban hombres, en una profesión bien masculina, y que algún día iba a usar todo esto y aplicarlo a las mujeres. Pero incluso antes de escribir este libro, cuando escribí Children of the Holocaust (¡esta también es una historia invisible!) no existía un término para designar a la segunda generación. Después de que escribí el libro, "hijos del Holocausto" y "segunda generación" se volvieron términos corriente. De modo que a la idea de articular una experiencia que no se había articulado antes, o de hacer visible algo que no había sido visible antes, la tenía bien en mente. Y esta vez, con este libro, lo hice en forma autobiográfica. Pero con aquel primero, que escribí en los años '70, no sentía que estaba escribiendo "mi" historia, sino una historia colectiva. Esta vez también escribí una historia colectiva, pero me sentí mucho más libre para escribir sobre mi propia familia. Por cierto en la cultura judía hay reglas sobre qué decir. Y creo que quebranté algunas de esas reglas, en este libro, al hablar de mis abuelos no como si fueran santos o dioses. Pero al escribir memorias, a las mujeres nos cuesta transgredir las expectativas tradicionales.

Me interesa leer literatura escrita por lesbianas, o por mujeres de otras culturas. Me da permiso, me muestra hasta dónde podría llegar.

--¿Ha leído blogs escritos por mujeres?

--He empezado. ¡Es increíble! ¡Increíble! ¡Y las fotos que ponen!

--¿Nota usted un cambio de tendencia general de la tercera a la primera persona?

--Nunca hice periodismo sencillo. Siempre escribí perfiles de personas en una situación, la mayoría sobre músicos, una serie que se publicó en The New York Times y luego salió en forma de libro; está traducido al castellano como Hablemos de música. Antes de empezar a escribir Tras la historia de mi madre yo ya sabía que la historia no tendría sentido a menos que se conociera el contexto. Situar una biografía en el contexto de la Historia era algo que yo ya hacía cuando era periodista. Sólo que esta vez fue más largo, más complejo y llevó más tiempo.

--¿Cuáles son sus influencias?

--La gran novela: Dickens, Tolstoi... Debería gustarme Kafka, pero no me gusta; sí sus biografías.

--Si sus influencias provienen de la ficción, ¿por qué eligió escribir no ficción?

--Cuando yo era chica, la mejor escritura estaba en los periódicos. Y me interesa mucho más lo que pasa en el mundo real que lo que pasa adentro de la cabeza de alguien. Yo no creo que la ficción exprese una realidad "superior". En pintura, nadie le dice a un pintor que un retrato es menos artístico que una figura de Adonis. Algunas de las pinturas más bellas de Rembrandt son sus autorretratos. No creo que la no ficción sea menos artística que la ficción.

-¿Las dos son literatura?

-En algún sentido, es ficción. Porque yo tuve que crear. Tuve que vivir sin esos personajes. "Esos personajes" son mis abuelos, ¿sabe? Los creé con métodos periodísticos. No los soñé. Cuando terminé de escribir el libro, sentí por primera vez que tenía abuelos. Porque podía imaginarlos.

-Su método y su experiencia son muy similares a las de cineastas argentinas que son hijas de desaparecidos y realizan documentales sobre sus padres: Albertina Carri, o María Inés Roque, por mencionar sólo dos ejemplos.

-Ahhh... Eso significa mucho. Espero que usted lo escriba.

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.