Imprimir|Regresar a la nota

Imprimir|Regresar a la nota

Hacía rato que el hombre observaba el cielo, sentado en el borde del zanjón seco que la gramilla cubría con un opacado verdor, porque la lluvia era ausencia que perseguía seres y cosas desde por lo menos ocho meses. Es decir, que el campo y el pueblo, y las calles y los árboles, pero también los zanjones hondos y los cañadones magros esperaban la lluvia como un sapo muerto de sed.

El hombre jugaba con una ramita, golpeándose con suavidad distraída su pierna derecha, lo hacía mecánicamente mientras pensaba en otra cosa.

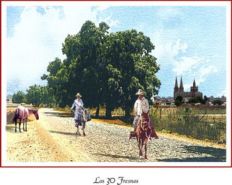

¿En qué pensaba, o qué pensaría ese hombre que llevabas horas así? Para nosotros, que lo mirábamos desde la casa, era un insondable misterio y todo razonamiento estaba sujeto a la conjetura más aventurera. Digamos que el hombre en ese atardecer, en ese rincón perdido del mundo estaba como suspendido en sus propios pensamientos que no sabíamos desde aquí si lo llevaban a alguna parte. Es más, nunca sabríamos si lo llevarían -los pensamientos, digo a alguna parte y si así fuera nunca tendríamos forma humana de enterarnos. Mientras tanto, dejamos al hombre golpeándose el pie, la pierna y aún el muslo con la inofensiva ramita de sauce y observamos que el vuelo marcial de los siriríes hacia los cañadones también llama su atención. Una polvareda que viene del campo, exactamente del "Camino del Diablo", avisa que un conductor creyéndose en Monza la emprende con esa chata cero kilómetro a los barquinazos y el apuro que no sabemos a qué se debe, ya que muy pocas cosas pasan en este pueblo que merezcan la urgencia.

Si bien el hombre está sentado con el "Camino del diablo" a sus espaldas no puede ser que no oiga el ruido del motor ya que su posición le impide ver el vehículo ni la tierra que levanta. Por apatía o comodidad -no sabemos y da lo mismo el hombre no gira la cabeza, ni siquiera hace un gesto de atención o entendimiento cuando el conductor le toca bocina a modo de saludo. Entonces levanta -sin entusiasmo la mano casi no dirigida hacia el ruido de la bocina que rebota en los trigales próximos y levanta una bandada de pechirrojos ágiles que saltan espantados, sino que esa mano es la mano indiferente de un dios menor que con la lentitud que es levantada más parece un gesto de bendición que de saludo. Es decir un presunto gesto de bendición hacia la nada, hacia el aire seco, percudido por la tierra que viene del camino y cae sobre él con la impiedad de las cosas inanimadas y se va asentando sobre ese grupo breve de sauces que él tiene treinta metros a su derecha.

Luego vuelve a su casi pétrea inmovilidad. Desde aquí, desde la casa que persiste casi oculta bajo ese grupo de fresnos frondosos, con ese ceibo cercano que estalla en florcitas rojísimas, no parece siquiera respirar; la casa semioculta por ese gran sombrero de paja que se volcó un poco sobre los ojos que seguramente lo protegió del polvillo levantado por el vehículo como lo protege del sol desnucador del verano.

No sabemos quién es, pero a juzgar por el bocinazo y su mano distraída devolviendo (tratando desganadamente de devolver) el saludo, debe ser del pueblo o alguien no ajeno a su entorno. Campos, o tan siquiera pueblos de la vecindad.

Tampoco sabemos qué hace, sentado allí desde hace horas con esa ramita golpeándose suavemente la pierna, y ese pie que suponemos calzado con una bota, aunque es sólo eso, una suposición, porque no se lo vemos desde aquí, pero no sería raro que el pantalón del "yin" se las cubriera.

Y al verlo desde aquí, mientras tomamos mates con parsimonia, ahora mudados al gran patio de tierra que los fresnos cubren y protegen como un útero, no podemos relacionar a este hombre solitario con otro, en el más remoto rincón de la memoria fronteriza es decir en "la memoria más antigua" y mi mente viaja hacia aquella fuente de altos tomatales que supo tener la abuela Elisa en el camino a Cañada del Ucle y mientras yo seguía ese trasegar de baldes numerosos con el agua con que ella mimaba esa delicia que pasaría del verde al colorado muy pronto, yo le seguía pisando esos surcos que nunca perdían la humedad.

Al llegar a la punta del terreno una calle de tierra seguía al alambrado con púas donde posaban los gorriones, y esa misma calle se fundía en lo profundo de los campos. Pero apenas cruzar esa calle estaba la modesta casita de los Fusco, donde Domingo vivía con su madre más vieja que la mismísima injusticia según le oí un día ponderar al "gordo" Francisco Spina, llamado el "peluquero pobre" para siempre.

Don Domingo también se quedada inmóvil sentado en una silla bajita y de vez en cuando hacía algún movimiento breve, tan sólo para mover la bombilla de su mate, volcándole con la paciencia más perfecta del planeta ese chorrito de agua caliente, llevarse esa bombilla a la boca que rodeaba una carota lampiña y regordeta.

Otro gesto -siempre mínimo podría ser ese "Fontanares" negro y sin filtro que fumaba chupando con fruición, arrojando el humo que se perdía, entre las hojas ásperas de la acacia que dejaría su gran humanidad del soslayo del Enero asesino y ni se molestaba en contestar a ese grupos de hombres bullangueros que iban en grupos ruidosos en destartalados "rastrojeros" camino a las cosechas. Muy de vez en cuando condescendía en un saludo lejano, indiferente cuando las pullas y los gritos eran demasiados. ¿Pensaría algo, don Domingo Fusco, a quien todos llamábamos "El gordo"? ¿Su cabeza estaría en blanco como el cielo abrasado de ese Enero inolvidable?

No sé si ese hombre se llamaba Domingo Fusco o era un Dios que usaba ese nombre terrenal y sólo estaba allí mudo, impasible, hierático, para reírse muy secretamente de todos los que lo chanceaban creyéndose muy listos.

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.