Imprimir|Regresar a la nota

Imprimir|Regresar a la nota

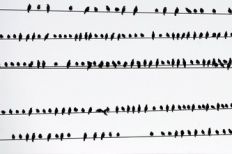

Había pajaritos hasta dentro del sol desde donde parecían nacer y emerger sobre nuestro territorio; redondos como panes, largos como las hilachas de algunas hojas, chiquitos como sobras, barulleros como soldados de lata. Los italianos emprendían por aquella época grandes viajes predatorios para sorprenderlos con redes y meterlos despenados en ollas gigantes donde se cocinaban sémolas de guiso rojo y luego, en las grandes, torpes mesas dispuestas al sol devorarlos en medio de las damajuanas de carlón y la barahúnta de cánticos, rencores sueltos y manada satisfecha.

Bajo su comando y orden, los mas chicos, con sigilo de indios, atravesábamos los parques silenciosos, ahuyentando la perrada para cercarlos sin que nos vieran y desde abajo lanzar una fusilería compacta, agresiva, en búsqueda de sus cuerpitos, traducidos en gotas de muerte y plumas al viento. Caían, de vez en cuando, algunos grandes, pero por lo general le asestábamos a gorriones que rodaban por la hojarasca moribundos; a veces solamemte heridos, con su ojos distorsionados por el terror y los picos como navajas abiertas, chillando, sabiendo del pronto final que se les venía encima.

Debe ser horripilante estarse en manos de un gigante niño sabiendo que nos matarán y que en nada de lo que hagamos seremos libertos, pues aún si lográramos hacerlo, muy lejos no habríamos de ir, impactados por la piedra marmolina que usábamos y que dejaba un ojo mocho o un ala quebrada. Tristes vidas que guardábamos en bolsas de arpillera hasta poder completar el peso como para un almuerzo digno. A veces no podíamos completarlo y la impercicia de nuestra obra nos rebajaba como tiradores y secretamente, nos asqueba un poco el haber matado para nada. Por eso es que por allí, por esos caminos de tierra con zanjones laterales regresábamos, más de las veces, dejando la carga fúnebre tres o cuatro de ellos que no eran nada más que una molestia, sobre un poste para que los caranchos los comieran.

Era mejor ocultar la magra evidencia que traerla suspendida en un halo de insignificancia. Mejor nada que una miseria. Había tardes en que por lo zona de los nogales, pasando el arco de madera de una vieja entrada de estancia, nos dejábamos estar bajo la enramada charlando, con las gomeras caídas, sin que nos importe el revuelo de nuestras presas allí arriba a unos metros de nuestras cabezas. Entonces la conversación giraba lenta, como las aspas que veíamos desde allí sobre lo que haríamos una vez concluído el verano, si definitivamente nos iríamos a probar al club o seríamos siendo jugadores libres, una oración que me sonaba amigable y fiera: hombres libres, pibes que no querían ya esclavitud alguna: a la mierda con los grandulones fracasados en sus enseñanzas de como hacer para que una pelota nos responda; justo ellos, dominados por sus esposas, sus mugres, sus vidas de grandes torcidas, miserables. De eso hablábamos. De eso y de las mujeres y también de los muertos. Eran las mujeres como pájaros extraños, temibles, olorosas y por ende lejanas.

Pero era más fácil hablar de los cadáveres: el terreno era propicio; cerca sobresalían las torretas de las cruces del cementerio: uno había visto como vestían a su tío fallecido y otro había tocado el meñique de un ensangrentado en un choque, en plena calle. Y no faltaba el que contara como su mamá lo había levantado sobre el féretro para besar una mejilla mustia en su atúd. De eso hablábamos, mientras íbamos entendiendo que ese revuelo de avecitas arriba era vida pura acompañándonos en las charlas lúgubres, resultando música de fondo ideal; una grata compañía que nos permitía pensar mejor, y eso que éramos sus enemigos; supervivivientes giratorios, hermosos bichos que debían caer bajo nuestras armas desprendidos de sus munditos que tanto debían amar por efecto de los gomerazos, porque así estaban hechas las cosas en este lugar y era mejor no faltarles si uno quería progresar, no caer en la tentación del pecado de ser indigno a los ojos de nuestros mayores quienes esperaban fuéramos lo que ellos habían sido: pequeños hombrecitos sangrientos, desesperados y feroces, como sus vidas, como las nuestras y la de nuestras familias, hermanitas, hermanitos, novias de grado, pertenencias sagradas, altares irredentos con perfume de orín con baño al fondo; jazmín del Paraguay, engrudo, tarea, harina,pajaritos fritos, luna filosa de cimbel.

Había pajaritos hasta en el sol y los italianos nos empujaban a la matanza, esperaban bajo las parras para festejar la hazaña. A cambio nos daban sus guitarrones o sus acordeones y sus dientes manchados de tabaco y el agua mala, más sus pantalones de fieltro olientes a aceite de máquina y las camisetas colgadas al fondo, más el vino en los mostachos y los cuentos de lobos arañando las puertas de Europa, las novias resucitadas tras un baile con la Muerte, los queridos y temibles difuntos a los que había que rezarles para que no vengan a tirarnos de las patas por las noches heladas, cuando se levantaba de lo profundo de los patios de tierra, de los pozos de aljibe, de las gargantas de las esquinas maldecidas, ese viento aullador que ponía a enfriar todo y surcaba el firmamento para facilitar que vengan, cuando intentábamos dormir; caminando despacito por sobre los techos de chapa, sobre sus piernas de difuntos, igual a las patitas de los gorriones despenados que yacían envueltas en los baldes de la basura, tétricamente entre los diarios de esos días con fotos de militares en las portadas, subversivios abatidos y goles de nuestros clubes. De fondo, el olor a pajaritos fritos.

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.