Sorpresa y admiración. Se le veían en la cara al nene, que conoce bien el Museo de la Memoria de Rosario, porque su mamá trabaja allí. "¿Cómo hicieron para entrar una montaña al Museo?", preguntó al ver la muestra Una noche en Calilegua, la instalación de Romina Garrido y Alejandra Fábregas, curada por Mónica Fessel, que recrea una atmósfera: la de Libertador General San Martín, la ciudad copada por el Ingenio Ledesma. En enero de 2020, cuando Romina Garrido regresó por primera vez a ese pueblo, lo primero que la alucinó fue la enorme montaña de bagazo, el residuo de la caña de azúcar que se utiliza para hacer papel. Vio la omnipresencia de esa formación marrón, del mismo tamaño de las sierras de la yunga que rodea al valle del pueblo.

Todo el pueblo hablaba de esa mole, situada justo delante de la fábrica. Romina volvió a la ciudad donde vive, Rosario, en ebullición, sabiendo que tenía que hacer algo con esa historia, con su historia, que se imbrica con la del pueblo que sufrió entre el 20 y el 27 de julio de 1976, una serie de secuestros digitados por la empresa que sigue siendo la "dueña" del lugar. Se lo conoce como La noche del apagón, pero fueron varias noches.

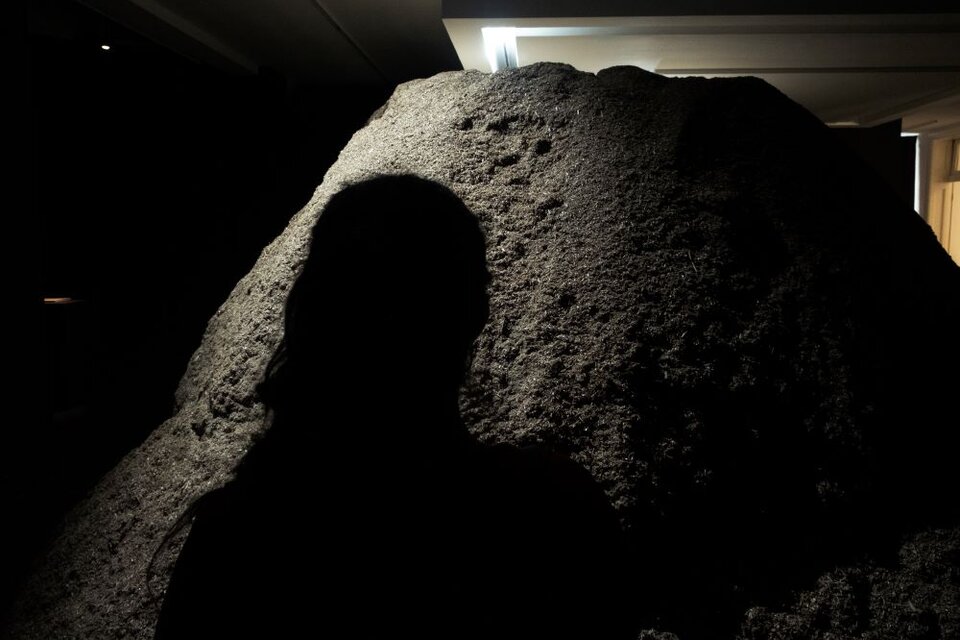

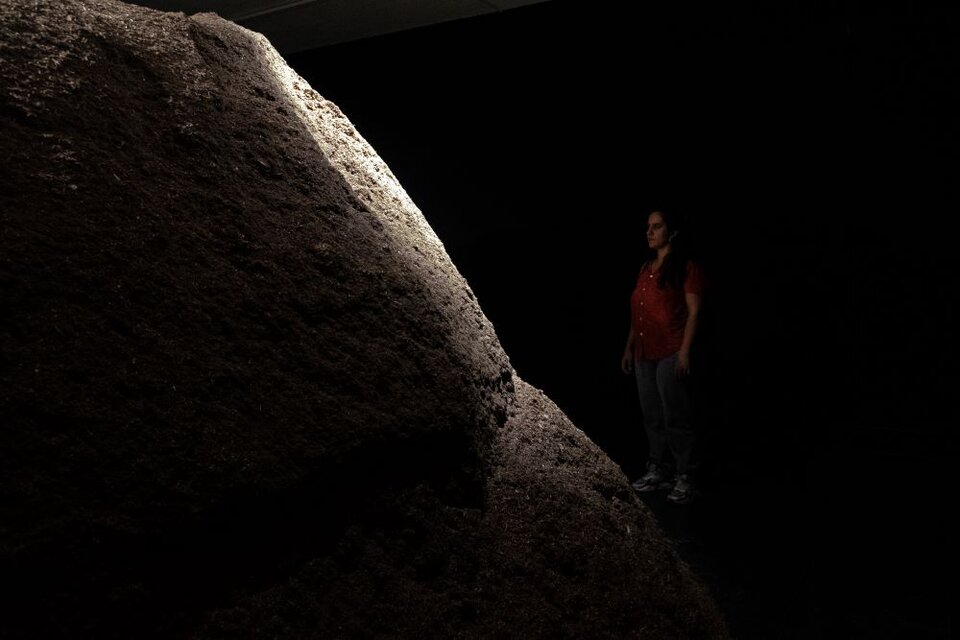

La sala está casi oscura, las paredes pintadas de negro, un par de ventanas oscurecidas, la luz es tenue como de luna. La inquietud toma cuerpo. Una muestra inmersiva, se describe. Una conmoción profunda. La enorme montaña no se llega a apreciar completa desde ningún ángulo de la sala, y se escuchan los sonidos de la yunga, los de esa montaña que fermenta, el olor ácido se puede adivinar. Está allí, incólume, como el miedo, como las historias que todavía se susurran, o se olvidan, en Libertador General San Martín.

Lo único explícito es un volante con el nombre de las personas desaparecidas en esas noche, al que sólo llega un cono de luz.

Romina Garrido nació en el pueblo. Su papá, Armando, salió campeón con Newell's en 1974. Dos años después fue vendido a Ingenio Ledesma, el club que también pertenece a la familia Blaquier. Después de esa experiencia, de aquellos "días terribles", su padre dejó el fútbol profesional y se sumió en el silencio durante diez años. "Ledesma es la nobleza, son feudos totales, y mucho más en esa época. Por eso, decir que sólo los militares hicieron lo que hicieron durante la dictadura es una gran mentira, porque el poder civil económico jugó su papel importante”, le dijo Armando a los periodistas Santiago Garat y Facundo Paredes, en una entrevista de 2016 para el periódico El Eslabón. Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió en marzo de 2023, a los 95 años. Pese a haber sido procesado en 2012 por crímenes de lesa humanidad, jamás llegó a ser juzgado por los secuestros ocurridos en la zona de influencia del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy.

"Nací en Ledesma y volví a Rosario cuando tenía dos años y medio. Siempre tuve un montón de imágenes fantasiosas, o cosas que venían del relato, pero no recordaba nada. Nunca volvimos, yo nací ahí de casualidad, porque mi papá era jugador de fútbol y lo vendieron a ese club que, de la nada, llegó a jugar en primera. En enero de 2020, me había salido una residencia en Catamarca y decidí ir a Ledesma. Cuando se lo conté a mi papá, dijo que también venía", relata Romina. El pueblo es la puerta de entrada al Parque Nacional de Calilegua. Vio, olió, escuchó el bagazo, su fermentación. Y se fue "sin entender nada".

Le quedaron algunas impresiones: "Hay imágenes que están en un inconsciente, se habla del bagazo como si fuera una entidad que habita en el pueblo, cualquier persona que con la que hablas la menciona", dice Romina, y también señala que allí "todo el tiempo se confunde la empresa con el Estado, la empresa hace un hospital, la empresa manda".

Ya en Rosario conversó con su amiga, Alejandra Fábregas, que nació en Caleta Olivia, en un insilio familiar tras la detención de su padre. También en su familia todo era silencio alrededor de lo ocurrido en la dictadura. "Cuando nos juntamos con Romi, ella me relata todo su viaje, su vuelta a ese lugar de de origen, también muy emocionada, porque había vuelto con el padre y tengo en la memoria muy presente esta fascinación por esta montaña que la descoloca, que quería hacer algo con eso. Cuando me comenta en qué consistía esa montaña, que es la pulpa, lo que se descarta de la caña de azúcar, con la que se produce papel, coincidió que yo estaba haciendo un seminario sobre Estados Nación y la relación con el papel, entonces empezamos a cranear todo esto", relata Alejandra.

Había muchos puntos en común. "Engancharon nuestras biografías, que Romi nace en el norte, yo nazco en el sur, en Caleta Olivia, en Santa Cruz. Dos historias distintas, marcadas por la dictadura". Romina interviene: "Porque a mí papá lo contrató el club, y a partir de todos esos hechos, abandonó el fútbol. Su vida cambió totalmente, eso fue toda una historia que estaba oculta en mi casa". Y Ale suma: "Ese manto de silencio en mi familia también estuvo. Mi viejo estuvo preso en el 77. Cuando yo nací, después nos fuimos unos meses en el exilio a Europa, pero supuestamente había sido un viaje familiar de placer. Nos enteramos de que mi viejo había estado en cana cuando éramos bastante grandes".

Lo no dicho. "Nacimos en contexto de dictadura, eso determinó nuestras vidas, atravesó nuestras biografías y de alguna manera, hizo que naciéramos en lugares raros, es casi una especie de no lugar. Eso está en el proyecto, este cruce biográfico", sigue Ale.

El proyecto fue elegido para una beca de creación del Fondo Nacional de las Artes. Romina y Ale viajaron, hicieron entrevistas, llevaron adelante la investigación. "La gente susurra, tiene miedo, hablamos con distintas personas que habían sido parte de la fábrica y al día de hoy tienen temor, o sea, mucha gente que no quiso ser filmada, solo grabada con un audio de voz, y es gente que ya no trabaja en la empresa", cuenta Romina.

Vieron los vestigios de aquellas violencias. "Sembraron el miedo que ha quedado en los cuerpos, eso es también impactante".

Mónica Fessel supo enseguida que el lugar para montarlo era el Museo de la Memoria de Rosario, en Córdoba y Moreno, donde funcionó durante la dictadura cívico militar el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. El Museo que dirige Lucas Massuco, tomó varios riesgos con esta instalación: debió entrar 1,5 tonelada del material por una ventana. Y sostener una obra que elude cualquier narrativa oficial.

"Siempre tuvimos en claro que no queríamos hacer algo ni explícito, ni una bajada en línea, con un discurso cerrado", cuenta Mónica. Y considera que ese fue su aporte. "Ahí es donde pude meter, porque son cosas que a mí siempre me convocaron, que pase algo en el cuerpo. Queríamos proponer algo del orden de la experiencia".

Porque esa montaña que maravilló al niño fue producto de muchos meses de investigación, trabajo, idas y vueltas, fracasos y posibilidades. "El impacto de esa montaña no es solo visual, sino que vos puedas sentir en el tacto, la humedad, algo de esa materialidad, la textura táctil, lo visual, donde también hablamos de la luz", describe Mónica.

Ale recuerda que hubo "mucha gente involucrada en el proceso". "Hubo ingenieros que colaboraron, porque nosotras no podíamos conseguir traer ese volumen de material de allá. En un primer momento, la idea era instalar una montaña de bagazo, sacársela a la empresa, pero nos fuimos encontrando con un montón de obstáculos. En el Museo nos dijeron que no, por el olor. Nos terminó de caer la ficha cuando uno de los ingenieros nos dijo que era un material que adentro era altamente inflamable", sigue el relato del proceso.

A Romina le pareció, más de una vez, que no se podía. "Tuvimos momentos de muchas crisis, porque de golpe se caía, después empezamos de nuevo como las ardillas", relató.

La idea era mostrar la omnipresencia del bagazo de forma espacial, con presencia. "Queríamos que lxs visitantes no pudieran tener una perspectiva total, que no vieran la totalidad de la forma, que se sintieran todo el tiempo como sumergidos en una escala que tomara el espacio, que lo ocupara prácticamente todo, con esta idea de que la montaña se te venga encima, de sumergirte y no poder tener perspectiva. Esta incomodidad de no ver totalidad está siempre presente", suma Romina.

La montaña debía tener vida propia. "Acá hay un solapamiento de la muerte y la vida, era muy importante que es el material estuviera vivo, que se caldeara algo, que no fuera solo una cosa inerte que representaba algo", sigue Romina.

En esa larga búsqueda, Ale pasó por una librería, y encontró algo que no buscaba, El sonido de las plantas, de Gabriela de Mola. "Fue de casualidad y me lo devoré, no sabía de la existencia de este tipo de trabajos. Romina me contacta con Fede Gloriani, que nos armó un dispositivo analógico para tomar el sonido de plantas de bagazo y nos contactó con Micaela, que tomó el sonido de la fermentación del bagazo y eso se combinó con el trabajo de Fernando Romero", describe Ale.

"Ese salto hacia la cuestión del sonido, que para nosotros fue fundamental, o sea, de poder capturar y traducir la fermentación a otra materialidad, que ver con los sentidos, en este caso con lo sonoro", plantea Mónica.

La ficha técnica completa de la muestra incluye a Fernando Romero De Toma y Micaela Trombini en diseño sonoro, a Luciano Stechina en asesoramiento y dirección técnica, a Iván Baldón, Roberto Villalba y Angel Escalante en la estructura, así como a Juan Ignacio Grandi, Pablo Albini en el montaje. Todo bajo la producción general del Museo de la Memoria.

"El Museo sincronizó ahí, hubo una gran confianza, fue un cheque en blanco y ponerse a disposición", subraya Mónica. Significaba abordar la complicidad empresaria con la dictadura cívico militar, con otra apuesta estética.

¿Por qué eligieron llamarla Una noche en Calilegua, en lugar de poner el nombre del pueblo (Libertador General San Martín)? "Es una cuestión de sonoridad y de desviar un poquito el sentido", construyen entre las tres.

Tras la inauguración, en marzo, recibieron "devoluciones increíbles". "Mucha gente se conmovió, generó eso, conmoción", dice Ale, y Romina aporta que "las personas más acostumbradas a ver obras de denuncia, plantearon que hay algo de lo sensorial y de lo inexplicable, que golpea más en lo emocional, en ese punto que el cuerpo se conecta, porque la palabra fue conmoción, y yo escuché a un montón de personas

Una noche en Calilegua se exhibe hasta el 28 de julio en el Museo de la Memoria de Rosario (Córdoba 2019).