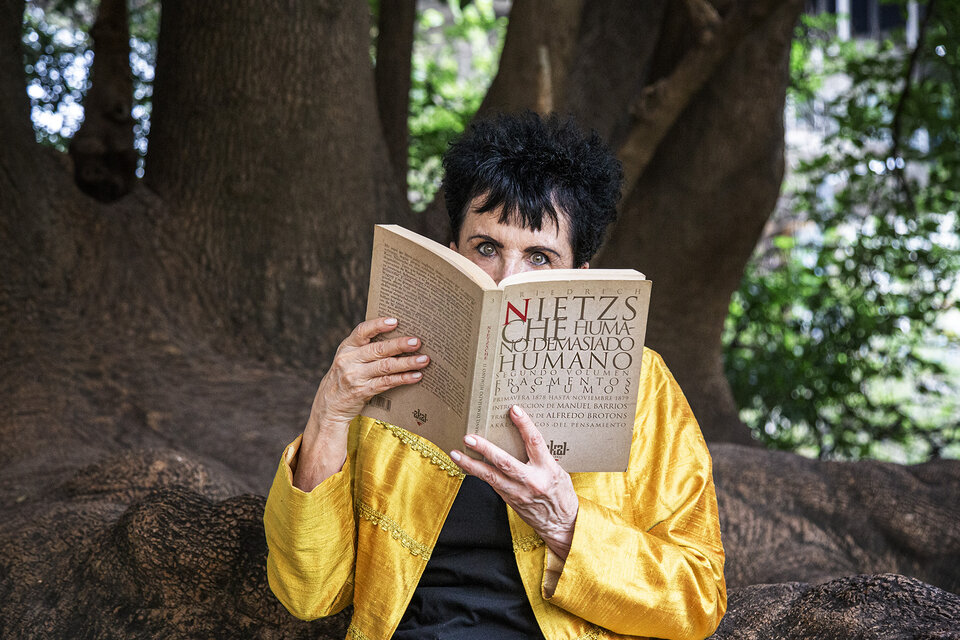

Una respuesta desde la vida, la política y el arte a quienes proponen gobernar desde el odio, la represión y la destrucción. Esto es lo que pensé y sentí viendo la película Puan. La presente reflexión no es una crítica de cine, es un intento de analizar la carga política de una expresión fílmica y hacer un breve cameo de mi propia “experiencia Puan”. El material es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ubicada hoy en la calle Puan 480.

Un lugar donde ahora sigue siendo ayer y ayer es un todavía en curso. Un presente perpetuo preñado de pasado y de futuro. Así lo percibí cuando vi la película de María Alché y Benjamín Naishtat que -cual alfombra mágica- me transportó allá lejos en el tiempo, cuando el ingreso requería examen. Habían publicado las listas. Aspirantes como moscas para ver los resultados. De pronto, vi mi nombre entre los nombres de quienes habían ingresado. El corazón quería salir corriendo. Es cierto, es cierto me decía a mí misma. Fue la primera -y única vez- que lloré de alegría. Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1969.

Antes de ser Puan fue nómade. Cuando se creó -a fines del siglo XIX- solo disponía de unos rinconcitos en el Rectorado. La llamaban Viamonte. Luego anduvo por el Nacional Buenos Aires y otros establecimientos, hasta que en 1962 logró sede unificada en el ex asilo "Dulce nombre de Jesús", en Independencia y Urquiza. Ahí cursé casi todo mi grado. Recibí lecciones filosóficas y palos policiales. Fui alumna de las Cátedras Nacionales cuyos integrantes -más tarde, cuando se instaló el terrorismo de Estado- fueron víctimas de persecuciones, violaciones, torturas, desapariciones y asesinatos. Pero anteriormente, faltando un par de materias para graduarme, nos mudaron a las casi ruinas del ex Hospital de Clínicas. Entre esas paredes manchadas rendí el último examen de grado.

Finalmente, en 1988, en lo que fuera la tabacalera Nobleza Piccardo, la movediza Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires comenzó a ser sedentaria y -en poco tiempo- en el lenguaje coloquial, perdió su rimbombante nombre académico de origen y pasó a llamarse simplemente Puan. Ahí cursé y obtuve mi doctorado y fui profesora de posgrado hasta que renuncié en épocas pandémicas.

Imágenes de Puan (reales y ficcionales). Las historias son distintas, pero el imaginario de educación pública y descolonización siguen intactos. En los años setenta los carteles que empapelaban las paredes proclamaban desde “Prohibido prohibir” hasta “La única salida es la lucha armada”. Ahora, se exige acción por la equidad social y respeto por las víctimas del terrorismo de Estado. La película parece una respuesta a las diatribas antipatria del candidato presidencial libertario y negacionista. El grafiti gigante estampado en una de las abarrotadas paredes de Puan se impone con la contundencia de lo irreversible: fueron 30.000.

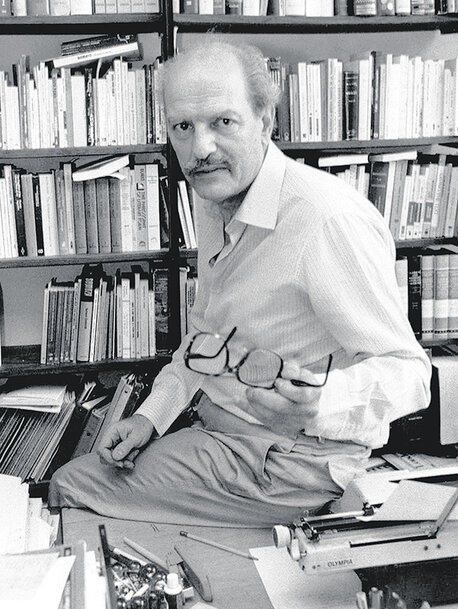

“Todo cambia, pero también todo permanece”, dice el profesor interpretado por Marcelo Subiotto. Evoca a Heráclito y a Parménides reelaborados por Platón en una clara y breve alegoría filosófica. En paralelo se asiste a escenas de la vida cotidiana del profesor, que muestran su vulnerabilidad personal, las tensiones laborales y familiares, sus humillaciones ante quienes pagan en dólares (como nos ha ocurrido alguna vez a casi todes les profesores de filosofía).

Un guiño de la película. Docentes locales con ropa pobretona frente al refinado colega que regresa triunfante de Alemania. El cholulismo fetiche de Puan: rendir pleitesía al que viene con posgrado europeo y que, si además habla alemán, provoca orgasmos académicos; y de los otros, nada menos que con Lali Espósito, en la ficción.

Ahora bien, si la filosofía, como dice Kant, es pensamiento del presente, el profe de Filosofía Política, ¿por qué habla tanto de filosofía antigua y de la primera modernidad? Porque los enigmas vigentes y sus posibles dilucidaciones ya fueron planteados por les grandes filósofes. “Profesorar” es intermediar entre el ayer y el presente en función del mañana.

La película surfea por ideas y nombres de filósofos (sí, con “o”), aunque la obra se encuadra desde una perspectiva de género. Entre otras escenas significativas, se destaca la del profesor heterosexual invitado a retirarse de un baño de la Facultad destinado a personas no binarias.

Se cuestiona también que para hablar de pensamiento sistemático europeo se lo denomine “filosofía”, en cambio, cuando se habla de esa misma disciplina, pero surgida en nuestra región, se dice “pensamiento”. Hay ahí una falsa jerarquía que delata la colonización cultural que suele preceder a la política y económica que hoy nos proponen las viejas y las nuevas derechas.

¿Filósofos aludidos? Sócrates, Rousseau, Spinoza, Kant, Heidegger, Sartre, Hobbes y los ya citados. ¿Temas? La muerte, el ser, la nada, la represión, la libertad, el pueblo, el Estado. El film refleja las aulas, las clases callejeras de la resistencia. Y pensar, enseñar, aprender, también movilizarse por la inclusión, por la enseñanza pública y gratuita, por la unidad latinoamericana. Aunque el clima intelectual no impide mezquindades. ¿Quién no conoció a un ser como el integrante de cátedra que tan pronto como se desestabiliza el poder, corre como rata a adular al ganador? El asistente obsecuente que le alcanza el retrato de Spinoza al -no menos obsecuente- profesor oportunista (Leonardo Sbaraglia), representa la hipocresía universal.

* * *

Un tango se insinúa durante la película que, como ocurre a veces en el arte y en el amor, no logra expresarse. El atribulado protagonista (Subiotto) porta su mochila de insatisfacción similar al perdedor en los tangos. “En el único lugar que soy alguien es en Puan”, dice entre dientes. “Buscá tu propia voz” le dice una amiga (Alejandra Flechner) sugiriendo que se independice, que sea él mismo. Retorna el tango. “Sombras que se alargan en la noche del dolor. / Náufragos del mundo que han perdido el corazón. / Torvo cementerio de las naves que al morir / sueñan sin embargo que hacía el mar han de partir”. Nieblas del Riachuelo (pero en Bolivia) quedan flotando en el ambiente y, en lugar de melancolía, una actitud vital del personaje nos invita a pensar que quizás no exista ocaso que no pueda reconvertirse y transformarse en alborada. Un acertado incentivo para enfrentar con alegría nuestros tiempos aciagos.