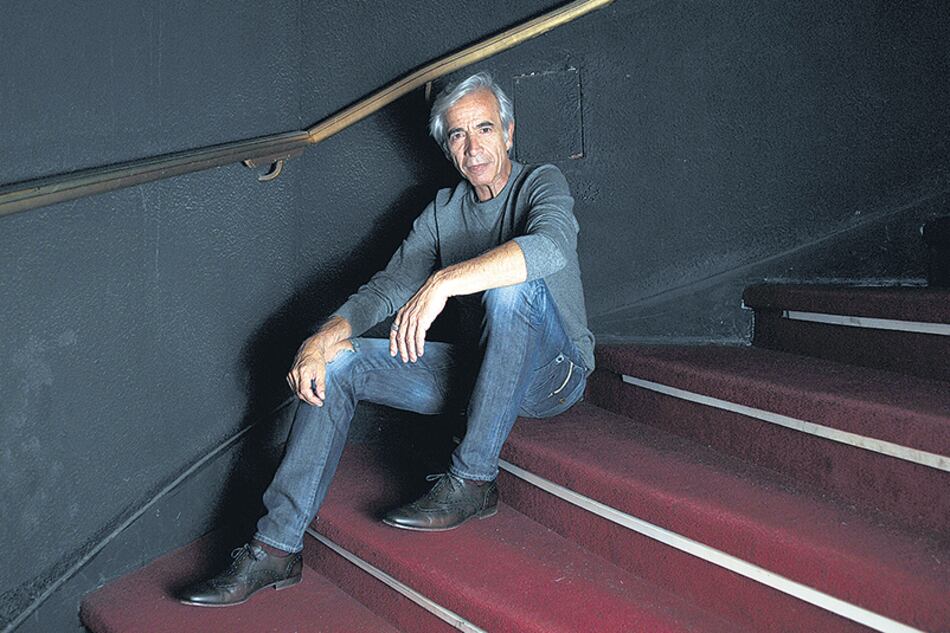

Imanol Arias presenta su espectáculo La vida a palos

“Faltaba encontrarle una nueva dimensión al flamenco”

Desde el teatro, el gran actor español propone “un juego de espejos” para reflejar esa cultura gitana que en el cine y la danza engrandecieron Carlos Saura y Antonio Gades. “Los textos son poéticos, tienen cadencia. Y tienen estructura de flamenco”, afirma Imanol.