|

En los largos años del conservadurismo de Margaret Thatcher, y sobre todo en los más inmóviles de su sucesor John Major, la literatura inglesa dio muestras de desencanto con su tierra natal. "Este país está muerto", dijo famosamente en 1993 Nicholas Shakespeare, un escritor que buscó y encontró temas literarios en la Argentina, en Gibraltar, en el Perú de Sendero Luminoso. La literatura irlandesa, en cambio, siempre tuvo de qué ocuparse. No sólo del silencio, la astucia y el exilio, sino de la pobreza (cada vez más relativa), de la Iglesia Católica, y del republicanismo del IRA.

Colm Tóibín enfrenta los viejos temas de Irlanda con una franqueza nueva para los irlandeses. No tiene problemas en reencontrarlos en otras tierras y otros tiempos: la España de los años cincuenta en su primera novela, The South (1990), la Argentina de la transición democrática en la última, Crónica de la noche, que ha traducido Emecé. El escenario preferido por las ficciones de Tóibín es aquel donde todo es política, sea español, argentino o irlandés en The Heather Blazing (1993). Una franja central de la literatura inglesa, de Margaret Drabble a Barry Unsworth, está cargada de culpas poscoloniales, para las que quieren hallar, ansiosos, una expresión literaria. Buscan lo diferente y hasta lo exótico, mientras el irlandés Tóibín encuentra en todas partes las mismas, angustiosas condiciones irlandesas. Después de todo, Irlanda no es una nación colonial sino colonizada, y el exotismo es un vicio de las metrópolis. Tampoco es casual que a Tóibín le guste Graham Greene, el más popular novelista católico inglés del siglo. La acción de dos novelas de Greene, Viajes con mi tía y El cónsul honorario (dedicada a Victoria Ocampo) se desarrolla en la Argentina. Pero la crítica señaló siempre que el cambio de escenarios escondía, de la manera más espectacular, una identidad de clima psicológico, de personajes divididos entre la complacencia desesperanzada de la inacción y la ilusión por un cambio y una redención que no vendrán por medios meramente humanos. |

|

Hasta cierto punto, Crónica de la noche es la continuación de las peripecias católicas en Greenelandia, el nombre que los críticos daban a ese territorio de las batallas de la gracia divina con la naturaleza humana caída, donde la diversidad geográfica sirve sólo para probar la igualdad de los protagonistas hombres ante Dios. Pero si todo es política, también lo es el sexo, y ésta es una de las franquezas con las que Tóibín irrumpe en la literatura irlandesa. En 1996, Tóibín elegía en una encuesta como libro del año la autobiografía de Nuala O’Faolain, precisamente por sus cualidades de candor sexual, de despiadada tensión, "de búsqueda desesperada de la verdad, el amor y el conocimiento".

Los méritos que Tóibín encuentra en su compatriota no faltan en Crónica de la noche, donde la homosexualidad es un enclave político, más acá de cualquier reivindicación gay. Se ha dicho que las novelas argentinas de los años de la última dictadura ostentaban familias disfuncionales como respuesta formal a la ideología familiarista que las Fuerzas Armadas predicaban en su discurso e imponían por la fuerza en los hechos. Si esto es así, Crónica de la noche hace estallar los límites mismos de esa tensión. En un contexto político, la homosexualidad se politiza aún más; después de todo, es ella el reverso más implacable, menos negociable de la normatividad heterosexual compulsiva.

Las novelas de los extranjeros sobre la Argentina corren siempre el riesgo de convertirse en pesadillas de color local. Hay que decir que Tóibín sortea el peligro, y que la atmósfera y la respiración de su novela reencuentran bajo otro cielo las estrecheces de una Irlanda donde la legitimidad de los prejuicios es una norma que pocos, como Tóibín, se arriesgan a desconocer.

¿Por qué la Argentina para Crónica de la noche?

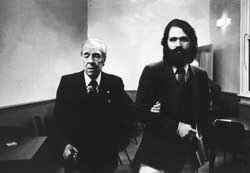

-Borges vino a Dublín en junio de 1982 para el centenario de Joyce. Yo era jefe de redacción de una revista y encargamos al novelista irlandés Francis Stuart (nacido en 1902) que lo entrevistara. Yo manejaba el grabador, y pasé horas en el cuarto con los dos viejos. Borges era increíble: erudito, bien educado, claro, agudo. Sabía de memoria cantidades infinitas de poemas ingleses. El amaba a Inglaterra. La guerra terminaba ese día. Yo había leído antes su obra, pero entonces volví a hacerlo, y así empecé a pensar en la Argentina. Entre 1982 y 1985 yo editaba la principal revista de actualidad en Irlanda. Me despidieron a comienzos de 1985 y me indemnizaron pagándome juntos los sueldos de medio año. Volé a Río y fui por tierra a Cuzco pasando por Bolivia. Después volví a Río y volé a Buenos Aires. El padre de un amigo vivía allí; trabajaba en una petrolera y tenía una casa grande en San Isidro. Llegué un domingo de abril o mayo en 1985 y el lunes conseguí mi acreditación periodística para el juicio a las Juntas.

¿Ese fue el motivo de su viaje?

-No, había llegado con la idea de viajar por la Argentina; en vez de eso, fui todos los días al juicio. También fui a la ópera, a muchísimos restaurantes y a navegar los fines de semana. Me parece que los otros periodistas pensaban que yo era una especie de espía. Había un grupo del FMI en la ciudad y vi a muchos de ellos a través de mi anfitrión. Empecé a reconocer los nombres de las calles gracias a los testimonios en el juicio. Mucha gente con la que me encontraba -especialmente en el Yacht Club- odiaba la idea misma del juicio. Como les decía a todos que yo estaba asistiendo al juicio, hablaba mucho sobre eso y observaba fascinado las reacciones. En esos meses, me movía por la ciudad entre el juicio y un grupo de emigrados influyentes. Amaba la ciudad. Nunca pensé en escribir una novela sobre el juicio. Creía y todavía creo que los hechos hablan por sí mismos.

¿Cómo comenzó a pensar en la novela?

-En 1991 la revista Esquire me envió a Buenos Aires para escribir un largo artículo sobre Diego Maradona. Esta vez estaba solo en la ciudad. Hablé con sponsors, entrenadores, jugadores (no con Maradona). Fui a Villa Fiorito, donde había nacido. Empecé a preguntarles sobre los desaparecidos, al principio de manera casual, al final de las entrevistas. Casi todos alzaban los hombros y decían que no les interesaba. No pensaban que fuera importante, y algunos (no los jugadores) se preguntaban si las cifras eran correctas. Circulé por algunos lugares gay en la ciudad. Lo menos que se puede decir es que el ambiente era incómodo. Poco a poco, la novela empezó a formarse en mi mente.

El contraste de un personaje definido como "gay" con una sociedad hostil parece programático. ¿Es así?

-El libro se me fue ocurriendo lentamente, como resultado de estar a solas en la ciudad en 1991, presionado para terminar mi artículo sobre Maradona. Sé lo que es caminar por esas calles, así como acostumbro hacerme amigo de parejas, y enamorarme de heterosexuales. El libro, sin embargo, no es autobiográfico (mi madre, por ejemplo, sigue viva; yo soy calvo). Es sencillo: las simientes del libro crecieron a partir de aquellas semanas en la ciudad. A veces, usé la atmósfera de Dublín en los 70 o de la Irlanda rural (nunca estuve fuera de Buenos Aires). También me preocupaba que aparecieran muchos libros acerca de la vida gay en Estados Unidos o Inglaterra, pero nada acerca de la vida gay en sociedades "difíciles" (Irlanda, Argentina) donde la gente gay vive en la inquietud y tiene reales dificultades en hablarle a su familia o a sus empleadores sobre su sexualidad. (En Sydney, los policías gays marcharon con orgullo, luciendo sus uniformes, en el Mardi Gras. ¿Conocen policías gay en Buenos Aires? En Irlanda los deportarían a la isla más pequeña y ventosa.)

La novela parece procurar evitar los estereotipos políticos (dictaduras latinoamericanas), pero conserva al homosexual obsesionado con la madre.

-Traté de evitar el cliché todo el tiempo. La CIA no traiciona a todos ni produce el caos; las palabras "macho", "tango" y "Evita" no aparecen en el texto (las dos últimas omisiones fueron deliberadas; la primera me la señaló una reseña). Los heterosexuales en el libro parecen incapaces de fijarse en relaciones predominantemente monógamas. Los sonidos del piano no vuelan sobre los aposentos. Pero creo que Richard está un poco obsesionado por su madre; tal vez debería haber trabajado más sobre eso, pero necesitaba que la relación fuera así.

¿La novela fue promocionada como gay en un mercado gay? ¿Cuál es el sentido de una identidad gay para un escritor?

-No, no lo fue. No en Estados Unidos, por cierto: hubiera vendido más ejemplares. Y tampoco en Gran Bretaña o Irlanda. Espero que alguien lo promocione como gay, así veo qué es eso. Por lo que respecta a la identidad gay, es un asunto interesante: no conozco ninguna novela sobre un hombre gay escrita por un hombre homosexual que sea creíble (algunas mujeres escribieron hombres que están bien). Así, la identidad gay hace una diferencia. La mayoría de los gays saben lo que es la invención y la reinvención y sentirse solos y desconectados. Me parece que uno puede jugar con este nivel de alienación y disociación usando una vida gay y no un personaje hétero. Pero es lo que se espera que yo diga, ¿no? Debería decir que escribí dos novelas donde todos son héteros. Pero me pudrí de lo hétero como del catolicismo y de Irlanda.

Usted escribió de Thomas Mann: "Mann puso en su ficción sus obsesiones eróticas específicas". ¿Hay algo autobiográfico, aunque mediado, en Crónica de la noche?

-Sí, por supuesto. Me gustan los argentinos con pelo negro y ojos azules y madres gritonas. ¿Conocen alguno?

|