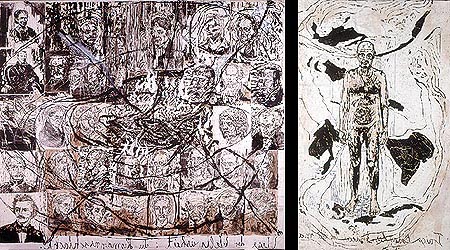

La batalla de armiño (xilografía, 1993)

El alemán Anselm Kiefer es el mayor pintor de su generación a ambos lados del Atlántico. Si consideramos la mediocridad de la mayoría de los talentos que tenemos, es posible que esta declaración no sea un cumplido. Entonces ¿cuál es la diferencia entre su obra y la de la mayoría de los neoexpresionistas? Que es el único entre los escasos pintores visuales de la última década que ha mostrado tener una inconfundible grandeza de visión simbólica. Las ambiciones de Kiefer dentro de la pintura cubren un inmenso terreno de referencias culturales y técnicas pictóricas y, en su totalidad, lo hacen sin el pomposo narcisismo que fatalmente mina el trabajo de otros artistas con los cuales algunas veces se lo compara (Julian Schnabel, por ejemplo). En el proceso, ha intentado arrimar el hombro al contenido de la tragedia histórica y la esperanza redentora, que gran parte del arte de nuestro fin de siglo ha trivializado o intentado mantener bien lejos.

Esto no significa (nos apresuramos a añadirlo) que toda su obra tenga el mismo valor. La reputación de Kiefer en Estados Unidos se ha beneficiado de la desilusión (incluso del disgusto) con el cual la gente con educación visual contempla el estallido pictórico de los ‘80. Esto no quiere decir que su obra haya alcanzado un nivel general de “maestría” compatible con su reputación. Las limitaciones de Kiefer son ineludibles: a sus dibujos les falta fluidez y claridad, y su color es monótono (la carencia de las primeras características parece reforzar la opresiva formalidad de su estilo, mientras que la última contribuye a su lúgubre inmensidad). Si se quisiera encontrar un paralelo literario para los méritos (su valiente ataque a los grandes temas, su libertad en la recuperación simbólica) y defectos de su obra (especialmente, su apocalíptica extensión), sería V, de Thomas Pynchon.

La obra de Kiefer está hecha de brea, papel, grapas, telas, áspera chapa (que consigue vaciando un cubo de plomo fundido sobre la tela y dejándolo enfriar), arena, pan de oro, alambre de cobre, virutas de madera y trozos de cerámica rota. Es poco probable que estas pinturas vayan a sobrevivir dentro de cincuenta años. Kiefer lleva su despreocupación por la permanencia de sus materiales hasta el extremo (el plomo no se aguanta en su sitio y la paja en algunas telas ya se está pudriendo), si bien esto no parece desalentar a los coleccionistas.

Las Reinas de Francia (pintura, 1991).

Los temas de su pintura incluyen las leyendas egipcias, la alquimia, la Cábala, la historia del éxodo judío, la ocupación napoleónica de Alemania, la arquitectura de Albert Speer, el Holocausto, las raíces míticas y la utilización del romanticismo alemán por parte de los nazis y muchas cosas más. Kiefer no es un artista con ambiciones ordinarias. Pero sus ambiciones no están limitadas por el culto de la celebridad que infecta el mundo del arte de los ‘80. Rechaza la publicidad, no permite que lo fotografíen, y pasa la mayor parte del tiempo detrás de las verjas cerradas de su estudio en la pequeña ciudad alemana de Buchen.

En esto, desde luego, es completamente diferente a su mentor, Joseph Beuys, que fue su maestro en la Academia de Düsseldorf. Con sus clases, conferencias y su permanente disposición hacia los jóvenes y la prensa, Beuys fue el adalid de la renovación estética en la Alemania de la posguerra. No es preciso aceptar su mensaje (“todos somos artistas de una u otra clase”), para reconocer sus logros al devolver a la generación de Kiefer el vasto fondo de la imaginería germana que había sido corrompido, casi convertido en radiactivo, por el nazismo. Gracias a Beuys, los jóvenes artistas alemanes pudieron conectarse con su propia historia y pensar en ella sin ilusión. Y la obra de Kiefer es el fruto de este proceso. En cierto sentido su “aspecto” casi se parece al de Beuys: le gustan los mismos materiales, los accesorios de hierro oxidado, el plomo, las bañeras, el mágico cuerpo de un mundo victimizado. Pero la obra de Kiefer es mucho más tradicional que la de Beuys.

Kiefer es la encarnación moderna del pintor histórico a gran escala, productor de elaboraciones didácticas en lugar de los sucesos efímeros y cotidianos de Beuys (hablar con una liebre muerta, barrer el suelo). Kiefer quiere involucrar completamente a su audiencia en el drama de la construcción de una pintura (en este sentido, ha aprendido mucho del ejemplo de Pollock). Con el mismo sentimiento con que se intenta descifrar las abstracciones “totales” de Pollock, la mirada que se desliza sobre un Kiefer queda hipnotizada por los detalles. Cada centímetro cuadrado de estas telas gigantescas intenta decir algo. Lo que querían decir, especialmente durante los ‘70 y principios de los ‘80, estaba tan claro que a menudo los críticos alemanes lo entendieron mal. Algunos consideraron sus reflexiones sobre el nazismo no como un paseo alrededor del borde del más profundo cráter espiritual de la historia europea, sino como una malhumorada y siniestra nostalgia de Hitler. ¿Qué otros motivos, decían, puede atribuirse a un pintor que a los veinticuatro años se hace fotografiar “sieg-heilando” delante del Coliseo, o a orillas del Mediterráneo, como si estuviera “ocupando” estos lugares en nombre del Führer muerto? Hay muchos motivos. Los fantasmas suelen volver a la superficie y el proyecto de Kiefer es enterrarlos definitivamente mostrando sus relaciones con la verdadera historia cultural alemana, amargamente contaminada con las “apropiaciones” nazis. Su obra es un rechazo resonante y profundamente comprometido -torpe en ocasiones y patético cuando fracasa, pero casi siempre con tanta fuerza pictórica como sinceridad moral- de las limitaciones de su tiempo. Desenmascara la ironía estéril, la desesperación de no decir nada auténtico en la pintura de la historia o la memoria, y la sensación general de persecución de lo trivial que infecta nuestra cultura.

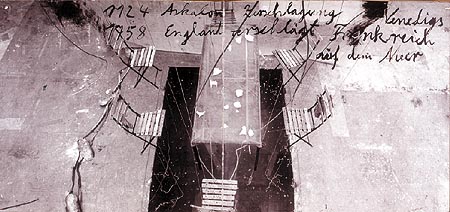

Velimir Chlebnikov, o Tiempo, el poder del mundo, lado 1 ( cuaderno 1,1997).

|

MI AMIGO ANSELM Por Peter Schjeldahl

No ha habido casi conversación en el mundo del arte sobre Anselm Kiefer desde 1993, cuando un extraño show en la galería de Marian Goodman en Nueva York dejó un traumático silencio que no se ha disipado. Su carrera es una historia revuelta y complicada, que se encuentra ahora en un punto ciego en la charla de arte. Kiefer es un hombre difícil: preocupado y preocupante. En 1992, dejó a su esposa e hijos y la casa que había habitado largo tiempo en un bosque cerca de Francfort y se mudó a su actual hogar en el sur de Francia, luego de cometer un acto salvaje con la enorme colección de sus propias obras, valuada en millones incluso en ese momento de recesión del mercado. En lugar de llevárselos a Francia, hizo una alta pila con ellas, cubierta de suciedad y de vegetación seca. Tituló a la pila 20 años de soledad, y su objetivo es que nunca sea desarmada. La referencia a la soledad no fue un mero concepto literario. Su show de 1993 estuvo compuesto de centenares de libros de cuentas pintados de blanco y hechos a mano. Las páginas estaban manchadas con el semen del artista. Si uno le cree -y nunca he conseguido que Kiefer me mintiera-, su vida sexual durante los últimos veinte años en Alemania consistió en gran parte en masturbarse sobre el papel. Kiefer me pidió que escribiera un texto para el catálogo de los libros de masturbación. Intenté y, entre risas nerviosas, fallé. Otros críticos simplemente callaron y se alejaron disimuladamente. Desde entonces, ha sido como si aquel show nunca hubiese sucedido.

En la noche de apertura de aquella muestra de 1993, Kiefer y su compañera Renate Graf dieron una cena y fiesta en un loft de West Village, iluminado con luz de velas, con muselinas blancas colgadas de las paredes, arena blanca en el piso y mimos con sus caras consabidamente blancas. La elite del mundo del arte de Nueva York se sentó a una mesa donde se sirvió comida uniformemente blanca y horrorosa, incluyendo páncreas y carne de otros misteriosos órganos. Sentada a mi lado, la artista Sherrie Levine me comentó: “Qué divertido, siempre pensé que podría comer cualquier cosa, pero esto...” ¿Qué esperaba Kiefer? Con esa muestra consiguió vergonzantes signos de desconcierto. La gente no podía olvidar la difícil experiencia lo suficientemente rápido. Kiefer dice que lo que es fácil decir para él, nadie más puede decirlo. Por todo lo que sé, su genio, alguna vez sujeto a tormentos que nadie esperaba, parece haber sucumbido a la salud y a la felicidad. Mientras tanto, nuestra cultura artística es golpeada por este brillante, extraño espíritu. Recomendamos juntar coraje para enfrentarse a él.

|