|

|

El

último libertino El

último libertino

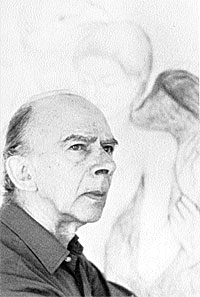

Pierre

Klossowski (1905-2001)

Por

Alan Pauls

Seis

meses después que su hermano menor, el pintor Balthus, Pierre Klossowski

murió en París el domingo pasado, a los 96 años.

Traductor, escritor, pintor y ocasional actor de cine, Klossowski tuvo

un modesto cuarto de hora de fama entre fines de los años ‘60

y fines de los ‘70, cuando la Escuela Francesa de la Transgresión

descubrió su pensamiento, se dejó hechizar por su enigmática

figura de artista y envolvió su nombre, hasta entonces casi secreto,

con la onda expansiva que lideraba el espectro de Georges Bataille. El

pequeño boom Klossowski empezó cuando la facción

sado-nietzscheana del ejército estructuralista le exhumó

y reeditó un viejo artículo de 1947, “Sade, mi prójimo”,

que el zeitgeist de entonces convirtió en un clásico instantáneo,

y cuando la editorial Mercure de France publicó Nietzsche y el

círculo vicioso, un ensayo complejo que, entre otras muchas osadías,

releía la Genealogía de la moral en clave psicosomática

y rastreaba la pista de una semiótica de las pasiones en la tortuosa

relación que Nietzsche mantenía con su propio organismo.

Más tarde, una estrella de la filosofía (Gilles Deleuze)

y dos cineastas de vanguardia (Raúl Ruiz, Pierre Zucca) terminaron

de arrancar la obra de Klossowski del subsuelo en el que respiraba, sacando

a la luz las paradojas de su anacrónica modernidad. Deleuze le

dedicó uno de los ensayos finales de la Lógica del sentido,

donde ponía en evidencia su pasión por el simulacro y describía

su trabajo como la voluntad tenaz de perder “toda identidad personal”

y “disolver el yo”. Ruiz y Zucca, por su parte, fueron aun más

audaces; adaptándolo al cine, se animaron a hacer visible el extraño

mundo de ficción que Klossowski había inventado en su trilogía

Las leyes de la hospitalidad (Roberte esta noche, de 1954; La revocación

del edicto de Nantes, de 1959; y El apuntador o el Teatro de sociedad,

de 1960), cuyos anzuelos más atractivos eran una lógica

abstracta y diabólica, como de teólogo pervertido, y un

erotismo gélido, decididamente conceptual, donde guantes de seda

negra, escotes y fustas eran objetos de deseo tan codiciados como un razonamiento

escolástico o una torsión sintáctica inspirada en

Cicerón.

Luego todo volvió a la normalidad y Klossowski, acaso aliviado,

reanudó su vida de recluso. Después de todo, los que estaban

llamados a exhibirse eran sus personajes literarios y pictóricos,

no él, que siempre cultivó el perfil bajo de un monje severo,

de una erudición inaudita, capaz de renunciar a la figuración

para preservar el ardor de una experiencia privada llena de secretos deleites.

(Algo de esa austera depravación destellaba en el personaje de

avaro que Robert Bresson lo invitó a interpretar en Al azar Baltazar,

en 1966; Klossowski aparecía allí en camisón, iluminado

por un sol de noche, con cara de pájaro y orejas grandes como pantallas,

y poco después sentaba en sus rodillas a la joven y cándida

protagonista del film, no se sabe si para repasar sus oraciones o para

violarla.) Modelada a imagen y semejanza de Denise, la mujer de Klossowski,

el alma de Las leyes de la hospitalidad es Roberte, una burguesa drástica,

moralmente intachable, que preside comisiones de censura y al mismo tiempo,

empujada por su propio marido, que considera que “sólo alienando

ese bien que es su esposa lo convierte en un bien inalienable”, se

entrega a una corte de sexópatas formada por fisicoculturistas,

enanos ubicuos y hasta su propio sobrino adolescente. Y el alma de sus

cuadros, por los que a partir de 1970 renunció para siempre a escribir,

son esos muchachitos indecisos, ángeles andróginos o hermafroditas,

que miran al espectador con sospechosa perplejidad cada vez que un abrazo

sexual finge sorprenderlos.

El secreto y la exhibición –como la dialéctica irónica

entre decir y mostrar– forman parte del corazón de la obra

de Klossowski, no de su vida, que transcurrió más bien entre

próceres literarios (fue hijastro de Rilke y secretario de Gide,

que rechazó por obscenas sus ilustraciones para una edición

de lujo de Los monederos falsos), entre libros (fuetraductor de Hölderlin,

Benjamin, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, y su versión de La

Eneida de Virgilio dejó sin habla a Foucault), entre hábitos

religiosos (pasó por todas: convento de benedictinos, noviciado

de domínicos, limosnero en un campo de refugiados españoles...),

entre amigos (esas veladas de los años ‘50, cuando dramatizaban

con Waldberg y Perros las aventuras erótico-teológicas de

Roberte mientras Roland Barthes tocaba el piano) y entre lápices

de colores (sus cuadros, que alguna vez firmó como “Pierre

el torpe”, son ejercicios diáfanos y apastelados que coquetean,

pervirtiéndolo, con el realismo más academicista). “Para

alegría de mis detractores”, dijo una vez, “retengan

esto: no soy un ‘escritor’, ni un ‘pensador’, ni un

‘filósofo’: he sido, soy y seguiré siendo un monómano,

alguien que privilegia una y otra vez, incansablemente, una única

escena: la escena de un cuerpo que se entrega a la mirada de otro”.

|