|

|

CORDOBA

Las estancias jesuiticas y la manzana de las luces

Bajo el signo de la cruz

La

Manzana de las Luces de la capital de Córdoba y cinco de las estancias

que explotaron los jesuitas en el interior de la provincia acaban de

ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Un recorrido

por los antiguos cascos que sirvieron para solventar la obra edilicia

y cultural que impulsó la Compañía de Jesús hasta su expulsión en el

año 1767.

Por

Julián Varsavsky

Ante

la insistencia del rey Felipe II, preocupado por dar respuestas contra

la Reforma luterana, la Compañía de Jesús fundada

por Ignacio de Loyola se instaló en Córdoba hacia 1599.

Se establecieron durante ciento sesenta y ocho años –hasta

el momento de su expulsión del continente–, tiempo en el

que prefiguraron de manera irreversible el contorno cultural, religioso,

social y económico de toda la provincia.

Los jesuitas demostraron un interés por la ciencia y por el arte

poco común para la época –gracias a ellos la ciudad

pasó a ser conocida como La Docta– y evangelizaron al indígena

con métodos más persuasivos que violentos (aunque sin

descartar estos últimos). Claro que todo esto requería

financiamiento, y para ello adquirieron una serie de estancias dedicadas

a la explotación agrícola-ganadera donde trabajaban esclavos

negros e indios.

Monasterio

medieval Una de las estancias mejor conservadas hasta hoy es la

de Jesús María, 48 kilómetros al norte de la capital.

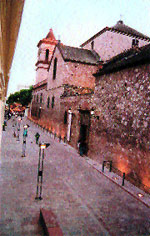

Tras una curva en el camino, aparece la estancia y el campanario de

su iglesia, con una rústica fachada de piedra sin labrar, frente

a un agradable lago rodeado de un césped perfecto. En la entrada

al viejo casco nos topamos con un portal y una gran reja negra de hierro,

forjada con el enigmático anagrama de la Compañía

de Jesús: IHS (Jesús Salvador de los Hombres).

Antes que el casco de una estancia, Jesús María se asemeja

a un monasterio medieval fortificado tal como aquel donde transcurre

El nombre de la Rosa, la novela histórico-policial de Umberto

Eco. Un elevado muro de piedra muy grueso encierra las instalaciones,

y sobre un techo se observa un particular sillón de piedra ubicado

estratégicamente para controlar el asedio de los comechingones.

En el patio interior –rodeado de galerías con arcadas blancas–,

florecen rosadas hortensias que contrastan con el ocre de las paredes,

el aljibe y un tinajón de barro. Las salas interiores resguardan

una completa colección arqueológica con piezas de las

culturas ciénaga, condorhuasi y danagasta (sobresale un extraño

tamboril hecho con dos cráneos humanos pegados por la parte del

parietal, que perteneció al cacique araucano Llanquihué).

En otra sala se exponen las tecnologías utilizadas para hacer

vino (la estancia tenía 48.000 cepas de viña), cuya fama

llegó hasta la mesa de los Borbones –el Lagrimilla de Oro–,

uno de los preferidos de Felipe V. Pero la exposición más

interesante es la de arte sacro, ubicada en la planta superior, adonde

se llega por una escalera de piedra. Entre las piezas hay una imagen

de La Dolorosa tallada en madera, una corona imperial de plata repujada

del siglo XIX, una serie de ornamentos sagrados como casullas, estolas,

cubre cálices, y un deslumbrante frontal de altar mayor hecho

de tul de Flandes con bordados de oro y seda.

Santa

Catalina Esta es una de las estancias clave del circuito jesuita,

ubicada a 12 kilómetros de Ascochinga. Se llega por un camino

de tierra flanqueado por la típica flora serrana: algarrobos,

talas e infinidad de arbustos medianos. A lo lejos, tras la vegetación,

aparecen las dos torres con cruces de hierro de la iglesia de la estancia

Santa Catalina, una verdadera joya barroca de estilo alemán que

data de 1754, rodeada de grandes parques con araucarias. A un costado

de la iglesia está La Ranchería –los cuartos de ladrillos

al desnudo en que se alojaban los esclavos–, donde hoy funciona

una pulpería atendida por Sonia Díaz, quien suele relatar

a los visitantes la historia de la estancia. Santa Catalina es actualmente

una propiedad privada, ya que en 1774 fue adquirida por Francisco Díaz,

y luego pasó a manos de sus herederos.

Casa

de Caroya Esta fue la primera de las tres estancias que los jesuitas

compraron en el norte de Córdoba, mucho más sencilla y

austera que las demás. Un caserón con dos palmeras gigantes

al frente se recuesta en las estribaciones de las Sierras Chicas. Los

jardines están poblados de olmosy naranjos, y en los salones

se expone una colección de sables, espadas antiguas y carabinas

de guerra Remington 1879 y Charleville 1850. Por aquí pasaron

durante las luchas de la independencia San Martín, Lavalle y

un Belgrano enfermo buscando reposo. En 1876, durante la presidencia

de Nicolás Avellaneda, la estancia se convirtió en una

casa para inmigrantes italianos del Friuli, que impulsaron el desarrollo

de la ciudad de Colonia Caroya.

Una

Orden sin corona La madrugada del 12 de julio de 1767 los jesuitas

fueron expulsados de Córdoba (y de todo el continente en pocos

días), y todas sus propiedades fueron confiscadas y rematadas.

La Orden de los Jesuitas había adquirido una autonomía

económica y política muy fuerte, entrando en colisión

con los intereses comerciales de la corona española que temía

la formación de un estado jesuita, y consideraba excesivas las

concesiones otorgadas a los indígenas. Muchas son las posturas

ante el papel de esta orden en América, a la cual Leopoldo Lugones

llamó “el imperio jesuita” (llegaron a tener tropas

militares indígenas bajo mando sacerdotal). Por un lado, fueron

una herramienta muy efectiva de evangelización del indio, al

cual en un principio esclavizaron –junto con los negros– y

luego ofrecieron un trato algo más amable. De hecho, uno de los

conflictos con la corona era la oposición jesuita al sistema

de las encomiendas, que muchas veces no se diferenciaba de la esclavitud

(aunque siguieron aceptando el esclavismo con los negros). Otro de los

argumentos a su favor resalta la vocación que tenían por

el arte y la ciencia (introdujeron el pensamiento aristotélico

y la matemática de Newton, e instalaron la primera imprenta del

Virreinato del Río de la Plata), y el hecho de que hayan formado

a muchos de los líderes de la independencia. Lo cierto es que

más allá de los juicios de valor, el legado histórico

de los jesuitas es indiscutible, y al visitar las firmes construcciones

que perduran desde aquella época, nos asomamos a los últimos

400 años de la historia argentina.

|

DATOS

UTILES

|

|

Manzana

de las Luces. La Dirección de Promoción del

Turismo de la capital organiza visitas guiadas gratuitas a la

Manzana Jesuítica todos los días (hasta marzo) a

las 10, 11.30, 17 y 18. Parten de la plazoleta de la Compañía

de Jesús (Caseros y Obispo Trejo).

Estancia Casa Caroya: El circuito puede comenzar por esta

estancia (48 kilómetros al norte de la capital). Se llega

por la ruta 156, a metros del cruce con la ruta nacional 9. Abierto

de martes de viernes de 9 a 18, sábados y domingos de 9

a 12 y de 15 a 18. Tel.: 03525-420129

Estancia Jesús María: Está cerca de

la anterior. Se debe ir hasta la ciudad de Jesús María,

y en las cercanías del anfiteatro donde se realiza el Festival

de Doma y Folclore hay que cruzar un puente, y a los pocos metros

está la estancia. Abierto de lunes a viernes de 8 a 19,

sábados y domingos de 15 a 19. Tel.:0525-420126

Estancia Santa Catalina: Desde Casa Caroya hay que tomar

el camino hasta Ascochinga, y una vez allí doblar a la

derecha por un camino de tierra de 5 kilómetros (está

señalizado). Tel.: 03525-15538957. Una alternativa es programar

la visita para la hora del almuerzo y comer en la pulpería,

entre los restos de casas derruidas y kilométricos parques

arbolados. La iglesia se puede visitar de 10 a 13 y de 15.30 a

18.

Estancia La Candelaria: Está 150 kilómetros

al oeste de la capital, y por la distancia se recomienda visitar

esta estancia junto con la de Alta Gracia en una jornada aparte

de las anteriores. Se llega por la ruta 20 que va a Carlos Paz.

No tiene horarios preestablecidos de visita.

Alta Gracia: Está al sur de la capital y se llega por la

ruta 5. Abierto de martes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20. Tel.:

0547-421303.

La agencia Stylo ofrece una excursión por las principales

estancias. Tel.:0351-4246605 E-mail: stylo @ arnet.com.ar

Dónde alojarse: Hotel Panorama (4 estrellas), ubicado

junto a la Cañada, en la calle Marcelo T. de Alvear 363.

Tel.: 0351-420-3900. E-mail business@onenet.com.ar

Sitio Web: www. hotelpanorama.com. Cuenta con business center,

un moderno gimnasio, piscina, sauna y jacuzzi en el último

piso. Precios: $ 130 la habitación doble y 160 la triple

(con desayuno completo).

|

|

LA

MANZANA JESUITICA

|

|

Córdoba

fue el centro neurálgico de la llamada Provincia Jesuítica

del Paraguay, que además de Argentina, abarcaba parte de

Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y Chile. Desde 1599, todas

las decisiones de peso se tomaban desde la Manzana Jesuítica

–comprendida entre las calles Obispo Trejo, Vélez

Sarsfield, Caseros y Duarte Quirós–, que se conserva

intacta hasta hoy. El edificio más impactante del complejo

es la Iglesia Compañía de Jesús, con forma

de cruz latina, piso de mosaico valenciano y un deslumbrante retablo

barroco. Su construcción comenzó en 1640 (es el

templo más antiguo del país), y parte del diseño

se debe a Phillipe Lemair, quien antes de vestir los hábitos

había sido armador de barcos en Bélgica. Como en

Córdoba no hay mar, el religioso plasmó su ingenio

en el techo abovedado de la iglesia –construyéndolo

al modo de la quilla invertida de un barco–, mediante un

sistema de “costillas” sin clavos laminadas en oro.

Están hechas con madera de cedro que se transportaba en

grandes jangadas por el río Paraná desde las misiones

del Paraguay. Córdoba

fue el centro neurálgico de la llamada Provincia Jesuítica

del Paraguay, que además de Argentina, abarcaba parte de

Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y Chile. Desde 1599, todas

las decisiones de peso se tomaban desde la Manzana Jesuítica

–comprendida entre las calles Obispo Trejo, Vélez

Sarsfield, Caseros y Duarte Quirós–, que se conserva

intacta hasta hoy. El edificio más impactante del complejo

es la Iglesia Compañía de Jesús, con forma

de cruz latina, piso de mosaico valenciano y un deslumbrante retablo

barroco. Su construcción comenzó en 1640 (es el

templo más antiguo del país), y parte del diseño

se debe a Phillipe Lemair, quien antes de vestir los hábitos

había sido armador de barcos en Bélgica. Como en

Córdoba no hay mar, el religioso plasmó su ingenio

en el techo abovedado de la iglesia –construyéndolo

al modo de la quilla invertida de un barco–, mediante un

sistema de “costillas” sin clavos laminadas en oro.

Están hechas con madera de cedro que se transportaba en

grandes jangadas por el río Paraná desde las misiones

del Paraguay.

A unos metros de la iglesia está la Capilla Doméstica,

que funcionaba como centro privado de oración para los

religiosos. Data de 1666 y su refinada decoración es una

de las más admiradas del barroco americano, con el techo

recubierto de cañas tacuara y cuero de vaca pintado. El

retablo, de brillante madera labrada con ornamentos rococó,

es una joya decorativa proyectada por el arquitecto italiano Brasanelli.

La recorrida –siempre dentro de la misma manzana– continúa

por el rectorado de la Universidad de Córdoba, que data

de 1613. Esta universidad es una de las más antiguas del

continente, creada al impulso del Padre Diego de Torres bajo el

nombre de Colegio Máximo. Allí se visita el Salón

de Grados –con sus techos y paredes al estilo de los palacios

europeosdel siglo XVIII, y una deslumbrante sillería de

madera–, y un gran patio con la estatua del obispo Trejo.

Finalmente, el recorrido abarca las instalaciones del Colegio

Monserrat (el mismo de la polémica por la prohibición

del ingreso de señoritas), construido en 1782. En su gran

patio interno reluce una fuente andaluza con cerámica mudéjar,

y los pisos de ladrillo de las galerías son los originales

del siglo XVIII, los mismos que pisaron próceres de la

independencia formados aquí como Juan José Paso,

el general José María Paz y Gregorio Funes.

|

|