Cómo conseguir en México lo que en Europa ya no hay

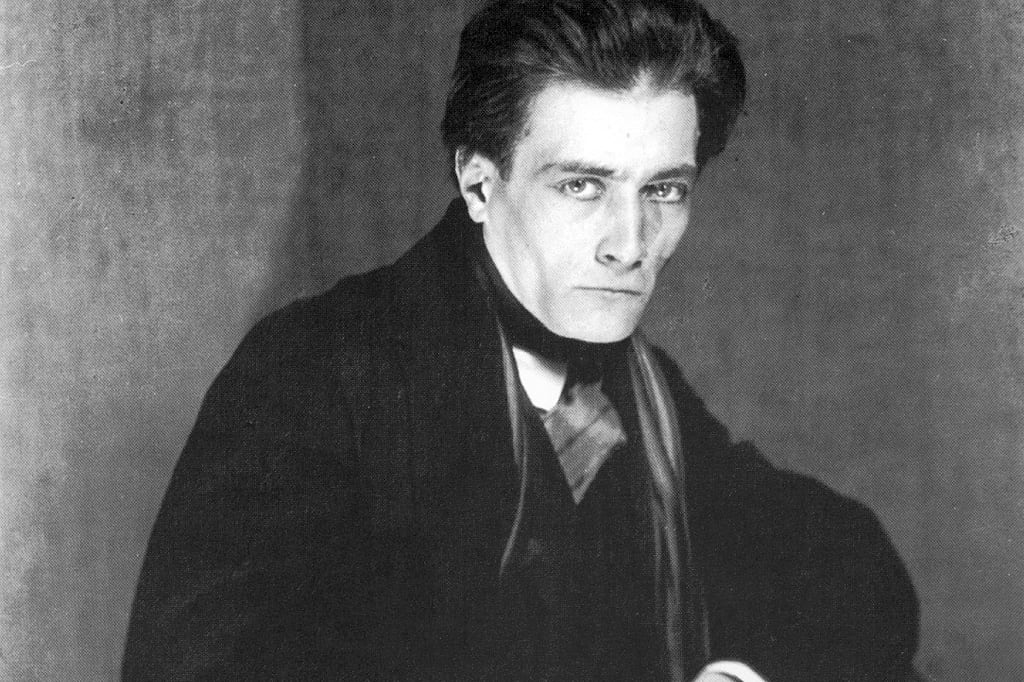

Los mensajes revolucionarios de Antonin Artaud

Mensajes revolucionarios reúne una serie de conferencias escritas y publicadas por Antonin Artaud en el periódico El Nacional revolucionario durante una estadía en México, a donde llegó buscando una renovada vitalidad revolucionaria, decepcionado por el aire marchito de una juventud francesa a la que consideraba inerte y enfermiza. Estos escritos, que estaban prácticamente invisibilizados, muestran una toma de distancia del surrealismo, de la tendencia pro soviética de André Breton. Pero también es el testimonio de una creciente decepción de Artaud frente a un arte que, en el mismo México, se alejaría de la herencia precolombina y se inclinaba a retomar las formas del mundo europeo.