Acaba de lanzar un disco de standars y un audiolibro donde repasa su juventud

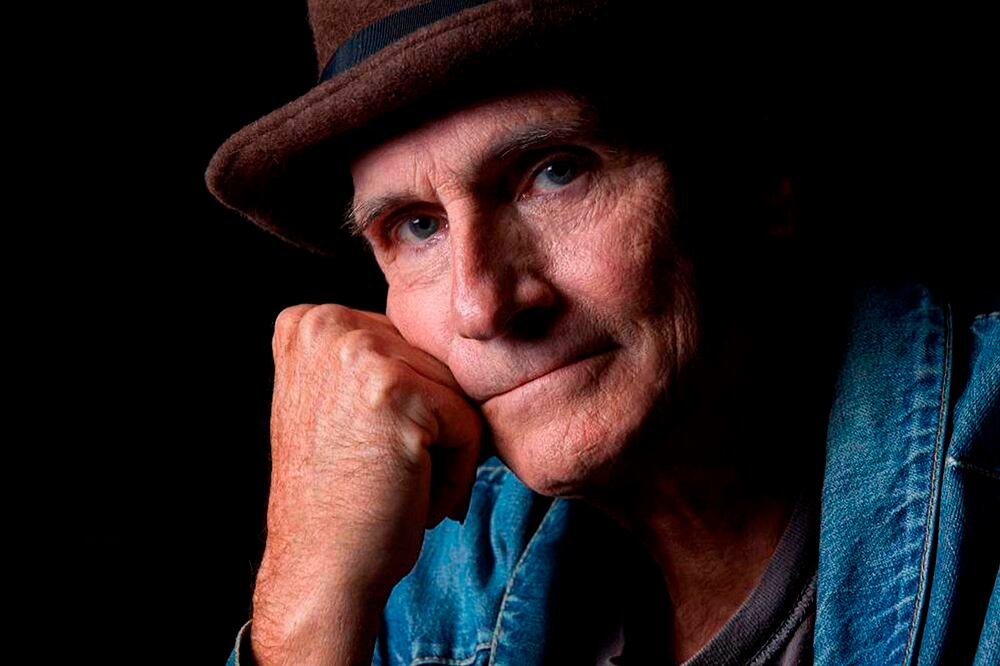

James Taylor, héroe folk, en un regreso doble

En un movimiento inesperado, la gran estrella del folk James Taylor acaba de publicar en simulttáneo un disco, American Standard, y un audiolibro Break Shot: My First 21 Years. El álbum es un cancionero de entreguerras, esa música que Taylor escuchó frente a la discoteca de sus padres, desde “Moon River” de Henry Mancini hasta “God Bless The Child” de Billie Holiday. Break Shot, el audio libro, es un retrato lacónico e impiadoso de su juventud, marcada por la escena de Nueva York, una larga internación psiquiátrica y el final de los turbulentos años 60. Ambos funcionan, casi involuntariamente, como una lección de karate: el mismo golpe en dos tiempos. Y son la historia de un autor que pertenece a la estirpe de Salinger, Wes Anderson, Cheever: representante de ese Estados Unidos de apariencia idílica que esconde la desesperación y el desasosiego.