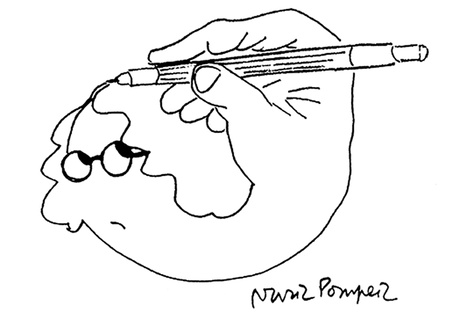

“Mi madre dice que seré secretaria hasta que me case”, dice una de las chicas que Núria dibujó en Mujercitas, su libro de 1975. Siete años antes había publicado con sello francés Maternasis, ilustraciones sin palabras que mostraban lo que no se mostraba: el embarazo y el parto sin el arrebato de alabanza al rosita pálido, al celeste bebé. Sexualidad, miedo, soledad, control del cuerpo propio y anticoncepción en tiempos patibularios iluminan el collage maternal con los trazos sencillos de Núria y fundan cuna. La suya fue en el Esquerra de l’Eixample de Barcelona, en ese entonces se llamaba Núria Vilaplana Buixons, “Pompeia” es seudónimo-bautismo desenterrado de vida nueva- y estudiaba en Massana, la escuela catalana de artes visuales, aplicadas y diseño. Tuvo cinco (o quizá seis) hijos con un marido filósofo (Salvador Pániker) y murió con Alzheimer y en Navidad. Pionera en la España tardo franquista y en el mundo del cómic -que además de masculino es machista y donde las mujeres caricaturizadas eran “esposas gordas con rodillo o secretarias tontas y sexis” -, las viñetas de Núria, la progre emblemática, la periodista multifacética, según escribe la crítica eran “modernidad, síntesis e ironía como forma de defensa”. Ella, escapando con un paso de comedia de la disciplina rítmica del bostezo, decía que había elegido dibujar para poder decir rápido lo que quería, agilidad de breviario que exigían los platos de comida y los pañales: “en aquella época tenía bastantes hijos pequeños y la necesidad de expresar mi visión crítica de la realidad la encaminé a esta práctica de fácil compaginación con mis obligaciones domésticas y familiares”. Cuando Núria dibuja, los espacios postergados se ocupan y el diálogo mudo, habla. El pliegue raso de la línea que marca la silueta de sus personajes fijan el instante en el que el humor devela el secreto, la razón crítica de la aparición, es apenas un segundo -como cuando Nijinsky se quedaba flotando suspendido en el aire más que nadie nunca-, un segundo ideal y justo para que la risa desnude a la denuncia. Eran los 70, eran tiempos en los que las chicas de Núria y las de Claire Bretécher (Jeannine Lemercier dice presente) inauguraban un uso activista en el lenguaje del cómic con perdices de otra felicidad. Aprender a decir no, en un mundo de niñas Moratín, fueron las cartas esenciales que repartió La educación de Palmira -visión crítica del itinerario de una joven a manos de educadores incompetentes y en el marco de una sociedad burguesa e hipócrita-, las viñetas semanales que Núria dibujaba y que Manolo V el Empecinado (un Vázquez Montalbán con alias) escribía para la revista Triunfo. Decir no, parece sencillo, parece ser un signo claro y como dice Nicolás Rosa que dice Barthes, “al hombre le gustan los signos y le gustan los signos claros” pero ya sabemos, en este caso son solo presunciones de simpleza, de claridad presunta. Y aunque eran otros tiempos, como responde con suspiro de cansancio Bretécher cuando le preguntan por aquellas ilustraciones y como si al nombrarlas se estuviera tocando el tronco de un árbol áspero de esos que dan consejo o confiesan secretos, tiempos en los que las protagonistas de aquellas viñetas querían decir “las palabras que les permitían realizarse como ser humano”, en algunas otras, como en ese decir “no” de las mujeres, el tiempo no parece ser otro y olvida mover las agujas.

rescates

La progre Núria Pompeia

1931-2016

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/marisa-avigliano.png?itok=vIA0PxDm)