Es uno de los acontecimientos políticos del 2021. La escritora y activista Sarah Schulman acaba de publicar su esperada historia de ACT UP, la coalición de activistas formada a fines de los años 80 en Nueva York para terminar con la crisis del sida que se cuenta entre los movimientos sociales más influyentes, y más exitosos, de las últimas décadas. Son muchas las razones que han hecho de ACT UP un nodo fascinante de la historia del activismo LGTBQ+. La capacidad alquímica de transformar la imagen execrable del sida en fuerza política y en potencia sensual es sin duda una de ellas. La sucesión llamativa de conquistas, en un contexto por demás adverso, definido por la amenaza de exterminio, la homofobia y la transfobia generalizadas, el pánico moral y la crueldad de las restricciones legales es otra. Pero ACT UP es, además, el movimiento en el que se gesta un modo de entender la acción colectiva y la posibilidad de superar los límites de la propia identidad que con variaciones temporales y locales nos acompaña hasta hoy.

En efecto, es en las primeras y agresivas protestas callejeras del movimiento, en sus tentaculares grupos de afinidad, en las acciones y en el pensamiento que se modelan en ese caldo rabioso, que adquiere sus contornos actuales ese nombre que no nombra a nadie pero que puede nombrarnos a todas: queer. Lejos de desconocer la larga historia del término en la literatura inglesa, y en el slang de los barrios de Londres y Nueva York, de lo que se trata es de fijar el momento preciso en el que el término se da vuelta y pasa a designar la centralidad de la política de coalición y de la imaginación subversiva, alejada de la respetabilidad, para enfrentar los efectos macabros del neoconservadurismo.

Son estas y otras cuestiones, todas urgentes, las que reactiva el libro de Schulman, ex activista de ACT UP ella misma y responsable, junto con Jim Hubbard, de dos proyectos de conservación de voces y perspectivas igualmente notables: el “ACT UP Oral History Project” [Proyecto de Historia Oral de ACT UP], disponible en la web, que reúne alrededor de 180 videoentrevistas y transcripciones; y el documental United in Anger [Unidos en la furia], lanzado en 2012 para discutir con otras versiones, pasteurizadas, de la historia del movimiento.

Si tuvieras que definir sucintamente qué fue ACT UP para las personas que no saben nada del movimiento, ¿cómo lo definirías?

Sarah Schulman: Hay que empezar por el principio. En los primeros 80s, las personas gays de cualquier clase y raza no tenían derechos en los Estados Unidos. El sexo homosexual era ilegal. Nueva York no tenía legislados los derechos de los homosexuales. Te podían echar de tu departamento, de tu trabajo… podían negarse a atenderte en un restaurant o en un hotel… La homofobia familiar era la norma y la violencia contra las personas gay era muy común, incluida la violencia policial. Todo esto es una fuerza histórica tremenda. Estamos hablando de un grupo muy oprimido que prácticamente no tenía representación en los medios. De pronto aparece esta enfermedad, para la cual no había tratamientos. En 1981 cuando el sida fue identificado por primera vez, el primer artículo en el New York Times decía: “41 casos de un extraño cáncer gay”. En ese momento había gente que creía que la misma homosexualidad era una enfermedad. En los primeros cinco años, en los que en los Estados Unidos murieron 40.000 personas, al activismo le tocó repartir comida, encargarse de los cuidados básicos. No había movimiento político en sentido estricto. Las familias estaban ausentes y esa ausencia la suplió la comunidad gay. Gente que se dedicó a visitar a los enfermos, a hacerles las compras. En 1987, cuando ya íbamos 6 años de epidemia, la Corte Suprema decidió sostener las leyes contra “la sodomía”. Fue un golpe terrible. Estabas en medio de una experiencia de muerte masiva y los jueces dicen que el sexo homosexual era ilegal… Había mucha furia.

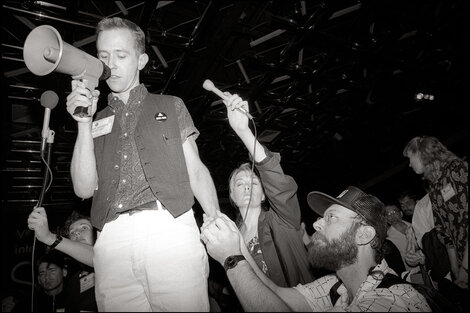

Y así nació ACT UP, en marzo de 1987….

S.S.: Fue la respuesta política al horror. Un movimiento políticamente fascinante al que contribuyeron también otros factores. La ciudad de Nueva York para empezar. Les activistas eran personas muy ambiciosas que estaban a la vanguardia de una serie de ideas políticas, estéticas, sexuales… Eran muy sofisticados estéticamente porque estaban fuera de la cultura norteamericana promedio. Y políticamente… Las personas políticamente más experimentadas eran las lesbianas que venían del movimiento de mujeres. Que tenían todos estos saberes sobre cómo organizarse, cómo analizar las situaciones, y una mirada muy radical, casi anarquista, de la política. Y los varones respondieron a estos saberes con mucho entusiasmo porque los necesitaban. Y así se creó una comunidad muy fuerte. Si esto sucediera hoy, en esta época en que los gays se casan y forman familias… las cosas habrían sido diferentes. Pero en ese momento se formó ese movimiento muy enérgico, y desesperado, y que necesitaba ser efectivo. Y al parecer cuando necesitás ser efectivo hacés las cosas de un modo distinto a cuando no necesitás ser efectivo… Y esa es una de las lecciones de ACT UP.

Hablando de esto, en el libro intentás identificar las lecciones que ACT UP podría tener para el activismo actual… ¿Cuáles serían esas lecciones en tu opinión?

S.S.: ¡Hay muchas! La primera es que ACT UP no era un movimiento que dependiera del consenso. Las personas que estábamos ahí no teníamos que estar de acuerdo en todo. Tenía un principio básico de unidad: acción directa para terminar con la crisis del sida, en oposición a la idea de brindar asistencia social. Entonces si vos o tu grupo querían llevar a cabo una acción directa para terminar con la crisis del sida, podías hacerla. En ese sentido el concepto de control, de impedir que otras personas hicieran lo que querían hacer, no existía. Y esto no se debía a razones teóricas: nunca fue discutido. Se dio así orgánicamente. Cualquiera que tuviera una idea que no contradijera el principio de unidad podía hacerla. El resultado fue una democracia radical, en la que distintos tipos de personas hacían cosas de modos muy distintos, y esto creó una simultaneidad de respuestas, una política multicomprensiva y abarcadora, y esa es una de las razones de la efectividad de ACT UP.

En la actualidad los movimientos tienden a ser muy controladores. Quieren que todo el mundo tenga el mismo análisis, que se use un mismo lenguaje… Históricamente esto nunca funcionó. No hay ejemplos de movimientos en los que esto haya funcionado.

¿Y la segunda lección?

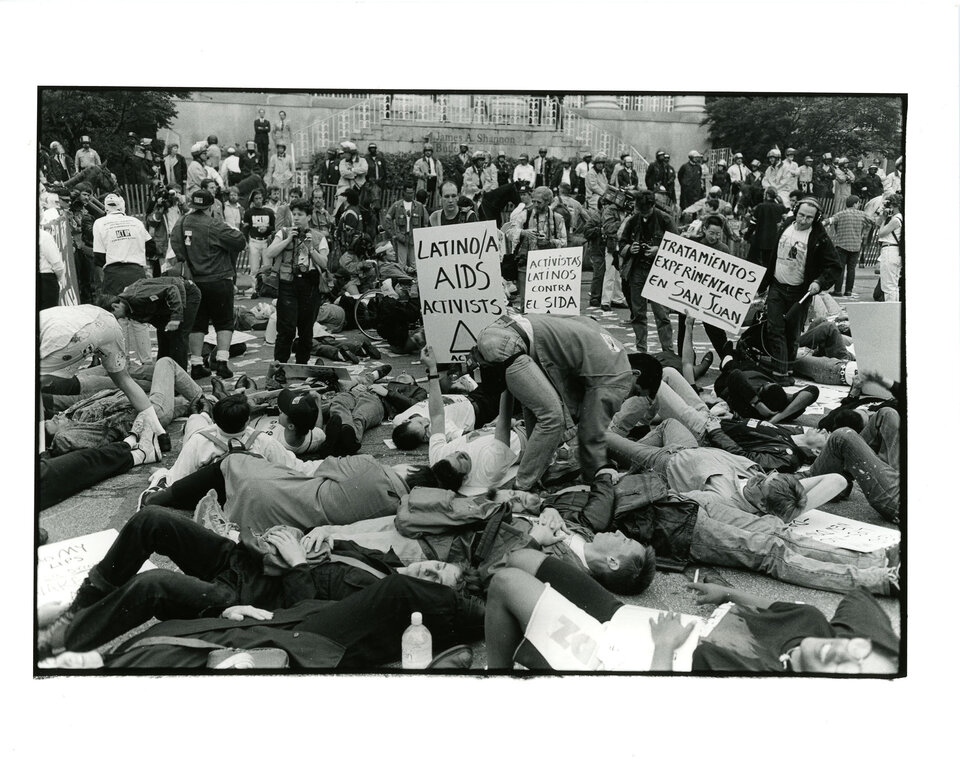

S.S.: Tiene que ver con el modo de organizar campañas: no hay que hacerle perder tiempo a la gente que está en tu movimiento. Todo se organiza de modo dinámico. ACT UP creaba sus propias soluciones. Había un problema: vivienda para personas con vih. Otro problema: no se liberaban las drogas experimentales. ACT UP estudiaba el sistema. Estudiaba el funcionamiento político-institucional. Identificaba qué podía cambiar y diseñaba una solución. Les activistas se convertían en expertes en la cuestión que les preocupaba. Y esto es muy importante para los movimientos. No asumir la posición del nene frente al Estado, que se convierte en un papá al que se le pide que solucione las cosas. Porque el gobierno nunca va a solucionar nada. Entonces imaginás la solución. Se la presentás a quienes tienen poder. Se niegan a aceptarla y entonces protestás, llevás a cabo acciones de desobediencia civil no violenta para comunicarte con el público a través de los medios, para que la sociedad entienda que tu solución es razonable… Y esto pone presión sobre las instituciones. Cada vez que ACT UP hacía una acción, una protesta… era parte de una campaña.

En el libro mostrás que en la historia de ACT UP hay momentos, flashazos, en los que se sueña o se imagina la posibilidad de un plan de salud pública universal… una suerte de perspectiva política más amplia. De algún modo esto se perdió en la evolución del movimiento…

S.S.: Se perdió porque el grupo se partió. Se perdió porque los varones más radicalizados se murieron. Y también porque el lugar de las personas queer en las coaliciones de izquierda era muy inestable en ese momento… Existió un movimiento LGBTQ+ autónomo en los Estados Unidos precisamente porque la Izquierda no quería a los homosexuales ni a las lesbianas… El Partido Comunista no quería a los homosexuales. El movimiento por los derechos civiles los apartó. El movimiento feminista expulsó a las lesbianas muchas veces… De modo que no hubo otra posibilidad que tener un movimiento autónomo. Éramos el eslabón débil. No es que quisiéramos un movimiento gay separado. En ese sentido pensar que los homosexuales con sida iban a liderar la lucha por un sistema de salud universal… No sé. Pudo haber sido, pero no era fácil.

Schulman alude en este punto a un principio de tensión que comenzó a poner en jaque la unidad del movimiento. En términos muy esquemáticos, los varones gays blancos, muchos de ellos positivos, algunos de ellos de familias acomodadas, buscaron con mucha determinación establecer vínculos de trabajo, productivos, con directivos de compañías farmacéuticas y funcionarios del gobierno que, ellos creían, tenían herramientas para acelerar la investigación sobre tratamientos. Ese pequeño grupo terminaría yéndose de ACT UP para formar otra organización: TAG [Grupo de Acción sobre Tratamiento]. Del otro lado, muchas mujeres y personas de color veían que esta estrategia cerraba demasiado el horizonte político que ACT UP había abierto, y dejaba de lado muchos de sus reclamos. A principios de los 90s, mientras algunos de los activistas varones más destacados establecieron vínculos personales con personajes como Anthony Fauci, las mujeres de ACT UP seguían luchando para que el gobierno cambiara la definición del sida, con el objeto de incluir enfermedades oportunistas que afectaban específicamente a las mujeres…

¿La tensión entre esa perspectiva política más amplia y el foco en lograr que avancen los tratamientos es una de las dimensiones que explica la fractura de ACT UP en 1992?

S.S.: Puede ser, pero creo que ni siquiera la gente involucrada en el conflicto entendía qué estaba sucediendo… Esto es algo que vi yo después leyendo las entrevistas, analizándolas y reconstruyendo algunas de las dinámicas… Pero aun así entender la división es muy complicado. No fue algo tan simple como “mujeres contra hombres”. Eso no es lo que sucedió. Es muy complicado. Los hombres que venían de las elites eran un grupo muy pequeño… Y eran personas raras para su medio. La mayoría de los agentes de bolsa no se unieron a ACT UP. Entonces sí, teníamos a este compañero que era agente de bolsa y que venía de una familia rica y que hizo algo absolutamente inusual para su medio y se unió a ACT UP. Eso es cierto. Pero también es cierto que las identificaciones de clase siguen ahí, y que tocan una vibra emocional muy profunda. Y muchas veces las personas no son conscientes de estas identificaciones. Entonces estás en una reunión con alguien de una compañía farmacéutica, y esa persona fue a Harvard… y vos sos parte de ACT UP pero también fuiste a Harvard… Y se produce una identificación. Y el activista piensa: “Este tipo es razonable… es empírico, quiere información, datos… Es como yo, bien objetivo”. Y de algún modo sabés o pensás que si no establecés una relación con él te vas a morir. Y tenés la sensación de que él puede impedirlo, que él te puede ayudar… Y entonces no importa a quién tengas al lado gritando, si son mujeres con VIH, latinos, puertorriqueños… Ellos no pueden salvarte la vida pero este tipo sí… Y eso es algo muy difícil de desarmar. Y en ese sentido me pregunto explícitamente en el libro: ¿si hubiéramos intentando poner “adentro” a personas de color, a mujeres… habríamos perdido todo? Porque a nivel de los medios, el gobierno, las corporaciones, prácticamente no había lesbianas, ni siquiera lesbianas blancas, y no había personas de color. De modo que es posible que esa estrategia, la de poner varones blancos “adentro”, haya sido la única posible… Y sin duda fue exitosa, pero se pagó un precio alto. No solo porque el movimiento se rompió sino también porque hoy, si bien tenemos medicación, no tenemos acceso a esos medicamentos a escala global…

¿Qué tipo de perspectiva ganaste escribiendo el libro en los últimos años? ¿Qué no hubieras podido ver si lo escribías durante tu tiempo en Act Up?

S.S.: Nos llevó mucho tiempo hacer las entrevistas que constituyen el núcleo del libro. Nos llevó 18 años entrevistar a 180 personas porque no teníamos dinero. ACT UP nunca se teorizó a sí mismo y nunca se historizó a sí mismo. De modo que no había documentos que explicaran cómo estaba estructurado… La mayoría de las cosas que articulo en el libro nunca habían sido escritas… Tuve que deducirlas. Mi compañero Jim Hubbard, que me ayudó con las entrevistas, tenía una participación en ACT UP similar a la mía. Y, al igual que todo el mundo, Jim y yo pensábamos que lo que sucedía en ACT UP era lo que sucedía alrededor nuestro. Cuando empecé a entrevistar gente me di cuenta de que nadie sabía lo que hacían los demás porque no había una supervisión organizativa. Por eso, cuando empezamos las entrevistas nos enteramos de cosas que había hecho ACT UP de las que no teníamos la menor idea. El Caucus Latino iba a Puerto Rico. La gente de intercambio de jeringas producía un caso testigo. Las mujeres batallaban contra el gobierno durante cuatro años para conseguir que se modificara la definición de sida, y tuvieron que esperar dos años para tener una reunión con Anthony Fauci. Y había una chica de 17 años, Garance Franke-Ruta, que llevaba adelante una campaña para que los investigadores se dedicaran a estudiar las enfermedades oportunistas…

En ese sentido, ¿cómo viviste la evolución que va desde el Act Up Oral History Project a United in Anger y a este libro? ¿Cómo podés describir estas distintas etapas?

S.S.: El Act Up Oral History Project comenzó como una respuesta revisionista. La historia del sida se estaba contando de una manera muy sesgada, como si la cultura dominante en un arranque de benevolencia se hubiera dado cuenta de que lo que hacía no era correcto y a partir de entonces hubiera cambiado sus formas. Como sabemos, eso no es lo que pasó. Miles de personas lucharon hasta el día en que murieron para cambiar las cosas. Y eso es lo que quisimos mostrar con el proyecto de historia oral. Y pensamos que otras personas iban a usar las transcripciones, y hacer algo con el material, pero eso no pasó. Y después Jim Hubbard estaba guardando todo ese material de archivo, de la filmación de las entrevistas y otros materiales, y pensó que tenía que hacer una película. Y le llevó diez años hacer el documental porque nos costó conseguir dinero porque nuestra propuesta era formalmente diferente. Los productores insistían en la típica fórmula de la evolución de 5 personajes, que es la estructura tradicional del documental. Pero a nosotros nos parecía que si hacíamos eso íbamos a estar faltando a la verdad. Y es así que el documental tiene esa estructura horizontal, democrática. Hubo intentos de instalar una historia falsa de ACT UP. De decir que ACT UP había sido fundado por Larry Kramer y que Larry Kramer era el líder. Este tipo de cosas, disparatadas. Y después salió una película [How to Survive a Plague, de David France. 2012] en la que cinco personas cambian la historia del sida. Y nosotros estábamos horrorizados. Eso no es lo que pasó. No sólo no es cierto: no es posible. En conclusión: todo lo que hicimos fue reactivo, respondiendo a lo que iba pasando alrededor… La verdad es que yo soy novelista. Esto no es algo que yo quería hacer. Pero tenía que hacerse. Era una situación de emergencia y tuvimos que intervenir.

¿Cómo elegiste el título del libro? Let The Record Show podría traducirse al español como “Que conste en actas”.

S.S.: El título tiene dos significados. En primer lugar, es una apuesta por los hechos contra el revisionismo que mencionaba antes. En segundo lugar, es una cita: en sus primeros días, ACT UP hizo una exhibición en un museo que se llamaba así, “Let The Record Show”, en la que se utilizaban imágenes de los juicios de Nüremberg. Y el significado político de los juicios de Nüremberg es que las personas responsables de los crímenes pagaron por esos crímenes. Y esa era la fantasía de las personas con sida. Que algún día la Iglesia, el gobierno, Jesse Helms y Ronald Reagan y toda esa gente iban a responder judicialmente por lo que habían hecho, pero no fue así. Entonces elegí el título para conectar con esa demanda de justicia… Hay que recordar que cuando Reagan murió, y cuando Jesse Helms murió, nadie dijo nada en los medios de lo que hicieron durante la crisis del sida… Cuando Trump muera, los medios van a decir que 600.000 personas murieron de Covid por su falta de respuesta, pero los medios solo muestran nostalgia hacia Reagan, nunca lo hacen responsable de esa tragedia. Y la realidad es que mis compañeres y yo sentimos mucha responsabilidad hacia nuestros amigos muertos. Es algo muy raro. Pero cada vez que hay una distorsión, mientras estemos vivos, y ya tenemos más de 60, vamos a seguir respondiendo… Y me tranquiliza saber que ahora hay un libro que va a vivir más que yo.