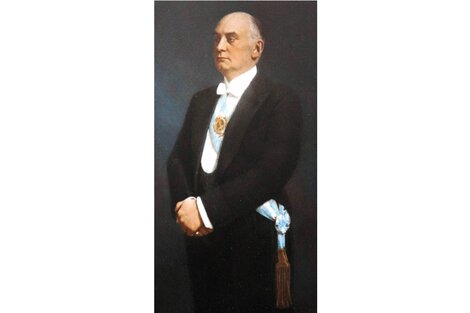

Hace cien años, el 12 de octubre de 1922, el radical Marcelo Torcuato de Alvear recibió la banda presidencial de manos de su antecesor, Hipólito Yrigoyen. Se convertía así en el segundo mandatario nacional electo por el voto secreto y obligatorio de los varones, los únicos habilitados en esos tiempos para ejercer el derecho al sufragio. Aquel acontecimiento histórico no perdió interés en los investigadores, que con miradas diversas aún enfocan sus estudios en las tensiones políticas entre ambos líderes de la UCR, la gestión presidencial del descendiente de una de las familias más tradicionales de Argentina y el respaldo que dio al golpe de 1930.

La “alvearización” del radicalismo llega hasta el siglo XXI, con la alianza entre el partido fundado por Leandro N. Alem y la derecha representada por Mauricio Macri. Las huellas del camino seguido pueden rastrearse en la división que la UCR vivió entre “personalistas” (seguidores de Yrigoyen) y “antipersonalistas” (seguidores de Alvear), una grieta difícil de resolver.

Acerca de la trascendencia de la figura de Alvear, su presidencia y su ideario político, el Suplemento Universidad dialogó con Marcela Ferrari, directora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP); Leandro Losada, profesor titular en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y autor de Marcelo T. de Alvear. Revolucionario, presidente y líder republicano; Mara Espasande, historiadora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), y Sandra Fernández, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y directora de la Unidad Ejecutora Investigaciones Socio-Históricas Regionales (ISHIR).

Quebrados y doblados

En 1922, Alvear llegó a la Casa Rosada con una herencia, que “capitalizaba la gestión de Yrigoyen y sumaba la densidad de un voto de sectores medios y populares que se veían representados en el radicalismo”, sintetizó Fernández. A ese panorama se le debe añadir “un contexto internacional más propicio, porque la primera guerra europea y la posguerra condicionaron fuertemente la fase económica del gobierno yrigoyenista”.

Para la historiadora de la UNR, Alvear “recibió los beneficios de la recuperación internacionales, lo que permitió un marco de mejoría económica, pero también en la superación de las primeras alertas de los límites del modelo económico agroexportador que estallarían con el crack de 1929”.

Losada, por su parte, coincidió con Fernández, al asegurar que “en aspectos económicos y sociales, el de Alvear fue un gobierno con buenos indicadores, mejores a los de la primera presidencia de Yrigoyen, porque la economía creció, sostenida por un aumento de las exportaciones agropecuarias (la agricultura tuvo más dinamismo que la ganadería), pero también por el crecimiento de la industria, en buena medida por inversiones externas, sobre todo norteamericanas”.

“Ciertamente, el contexto internacional fue más favorable que el que había enfrentado Yrigoyen, que debió lidiar con la crisis causada por la guerra de 1914-1918 y por la recesión de la inmediata posguerra”, reconoció.

Fernández agregó un matiz a tener en cuenta para el análisis del armado de poder del radicalismo: “Alvear se alejó parcialmente de las políticas de Yrigoyen, pero no de los actores encargados de ejecutarlas, porque los elencos ministeriales no fueron tan diferentes, aunque tenían representación mayoritaria los sectores del grupo dominante”.

“Dos cuestiones son importantes señalar como significativas de aquella época: la división de la UCR entre personalistas y antipersonalistas y el debate en torno de YPF, ya que esos sectores se enfrentaron en el Congreso en 1928 cuando se aprobó el proyecto del yrigoyenismo, acompañado por los socialistas independientes, y se sancionó la ley de monopolio estatal del petróleo”, precisó.

Para la investigadora, la relación entre ambos dirigentes “se planteó sobre la base del conflicto de dos proyectos que, aunque podían tener un sustrato económico común alrededor del modelo agroexportador, se diferenciaban en la forma de interpelar a los sectores populares, en el diálogo con las provincias y en la dirección de sentido de políticas públicas que se pretendían organizar desde el Estado”.

Asimismo, Losada destacó que el gobierno de Alvear “reimpulsó YPF”, creada en el final del mandato de Yrigoyen, “un indicador de cambios profundos en la economía que comenzaban a advertirse en la política como la importancia del petróleo y nuevas fuentes de energía”. Y subrayó la “mayor paz social” que imperó durante la gestión de Alvear en comparación con la de Yrigoyen, “aunque algunas iniciativas, como las referidas a la seguridad social, chocaron con la oposición sindical”.

El plebeyo y el elitista

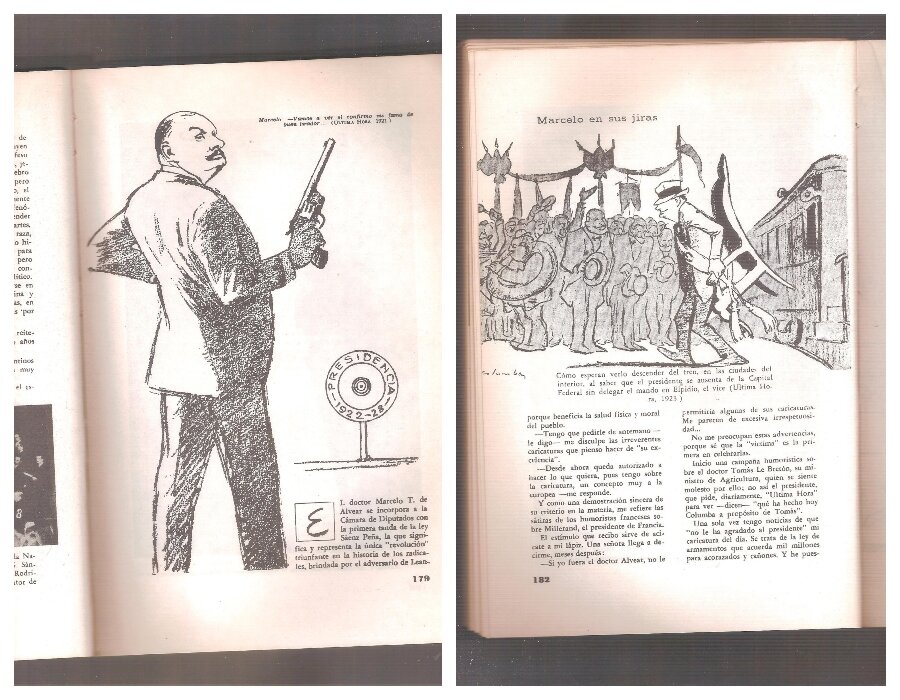

Las coincidencias y diferencias entre Yrigoyen y Alvear suscitan aún reflexiones en los historiadores. Para Losada, la presidencia de Alvear tuvo en el campo político “un panorama más turbulento, fundamentalmente por la fractura de la UCR en 1924, con la aparición de la UCR antipersonalista y la polarización que se instaló entre el yrigoyenismo y el antiyrigoyenismo, conformado por antipersonalistas, conservadores y socialistas”.

“Alvear había estado siempre alineado en el yrigoyenismo y por ello, entre otras razones, fue funcionario del primer gobierno de Yrigoyen, como embajador en Francia. En ese contexto, hubo un primer conflicto entre ellos por la incorporación de la Argentina a la Sociedad de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial”, puntualizó el profesor de la UNSAM.

Más allá de esas tensiones, señaló un dato no menor: “Hay que tener en cuenta que Alvear llegó a la presidencia porque Yrigoyen lo eligió su sucesor”. La pulseada entre ambos líderes recrudeció con la llegada del general José Félix Uriburu al poder: “Alvear avaló el golpe de Estado de 1930, una decisión que le implicaría un costo político que nunca pudo reponer, pero, nuevamente, volvió a acercarse a Yrigoyen al regresar al país, porque estaba en Francia cuando ocurrió el golpe”.

Fernández, en tanto, extendió esa línea de vínculos entre sectores de la UCR con los gobiernos que conformaron la Década Infame: “El radicalismo fue proscrito, pero grupos muy importantes se unieron a la Concordancia, formando parte de las administraciones de Agustín Justo, Roberto Ortiz y Ramón Castillo”.

Sin embargo, Losada recordó que tras el golpe de 1930 “Yrigoyen respaldó el liderazgo partidario de Alvear, y esa era la situación personal y política entre ambos cuando Yrigoyen falleció en 1933”.

Al relativizar las diferencias entre ambos líderes políticos, el historiador de la UNSAM enfatizó que “si se lee con atención el discurso de Alvear durante los años ‘30, cuando se había convertido en el sucesor de Yrigoyen, su manera de retratar la vida pública era bastante ‘yrigoyenista’, por ejemplo, al decir que el país estaba enfrentado entre nación y oligarquía. Alvear, a pesar de su procedencia social, tuvo un discurso antioligárquico”.

Ferrari, por su parte, estableció diferencias más marcadas entre ambos dirigentes: “Yrigoyen era el líder de un partido de características movimientistas, extendido por todo el país, de composición heterogénea y multiclasista, que incluía a los sectores populares, medios y a las élites”.

“Su estilo caudillista, paternalista y prebendario de conducción política, sumado a sus orígenes de clase, porque era nieto de un mazorquero rosista, dio un tinte plebeyo a su gobierno”, subrayó. En cambio, “los sectores más elitistas dentro de la UCR encontraron en Alvear un liderazgo por oposición a Yrigoyen”, sintetizó la directora del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNMDP.

Las grietas de la historia

“Para analizar la situación actual de la UCR debemos retrotraernos, por lo menos, a los años ´30”, explicó Espasande y profundizó: “Luego del derrocamiento de Yrigoyen, las diferencias entre las dos facciones dentro del movimiento nacional se profundizaron. Fue así, como en plena Década Infame un grupo de radicales aceptó las reglas de juego de la oligarquía, que había restaurado el ‘fraude patriótico’ formando parte del contubernio que sostuvo en el poder a la clase acomodada”.

La historiadora de la UNLa recordó que, en particular, la agrupación Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) “mantuvo en alto las banderas de soberanía, neutralidad y justicia social que había impulsado Yrigoyen, y muchos de sus integrantes adhirieron luego al peronismo”.

“En los años ‘50 y ‘60, por ejemplo, el radicalismo aceptó participar del sistema democrático con proscripción, fundado en el antiperonismo propio de la pequeña y mediana burguesía”, destacó.

Por su parte, Fernández advirtió sobre la falta de liderazgos fuertes en el radicalismo actual, en contraposición con los años ‘20 y ’30 del siglo pasado, cuando “la UCR tenía a Yrigoyen y Alvear como referentes importantes”.

“Esa es una gran diferencia con la actualidad, porque los actuales liderazgos son un tanto deslucidos. Recordemos que el último gran líder del partido fue Raúl Alfonsín, y las distancias están a la vista no sólo con un pasado más lejano, sino con uno más cercano”, puntualizó la historiadora de la UNR.

Para Espasande, “con el retorno de la democracia, en 1983, la UCR logró llegar al gobierno y obtener el consenso de las grandes mayorías, pero las dificultades de la gestión de Alfonsín y, en particular, las afrontadas luego por Fernando de la Rúa generaron una crisis interna institucional de la que aún no se logró recuperar”.

“En ese contexto, y a partir de la reconfiguración de los partidos políticos y la emergencia del kirchnerismo y el PRO, a principios del siglo XXI, los caminos de la UCR vuelven a bifurcarse”, analizó la historiadora de la UNLa.

Esa bifurcación tomó mayor impulso porque, según su análisis, “el gobierno peronista iniciado en 2003 promovió una política transversal convocando a sectores del progresismo hasta el momento distantes del peronismo”. Y resumió: “Así como el ala nacional del radicalismo se alejó del partido para sumarse a las filas de lo que en la actualidad es el Frente de Todos, el ala conservadora integró la alianza Cambiemos”.

Losada, en tanto, advirtió que Alvear es “una figura desdeñada, casi olvidada, por el propio radicalismo”, mientras que Fernández trazó una continuidad entre aquella división de hace un siglo y la actualidad: “Ambos grupos de la UCR tenían una fuerte base territorial, una característica que aún acompaña a ese partido”.

El centenario de la llegada de Alvear a la Casa Rosada es más que una efeméride; significa una relectura del pasado y un reconocimiento de vínculos históricos entre el ayer y el hoy.