El escritor estadounidense dará la clase magistral "El problema del comienzo"

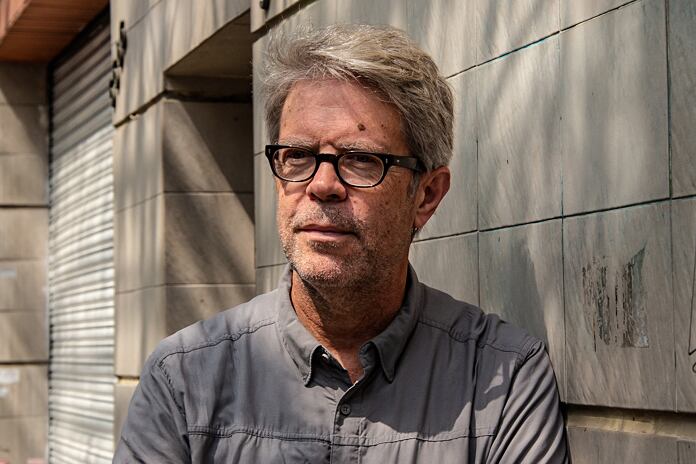

Jonathan Franzen en el Filba: "Los escritores tienen mucho miedo de ofender"

Al autor de Las correcciones, novela con la que ganó el National Book Award, le gusta polemizar en sus artículos. Dieciséis de ellos fueron reunidos en El fin del fin de la tierra, recientemente publicado aquí.