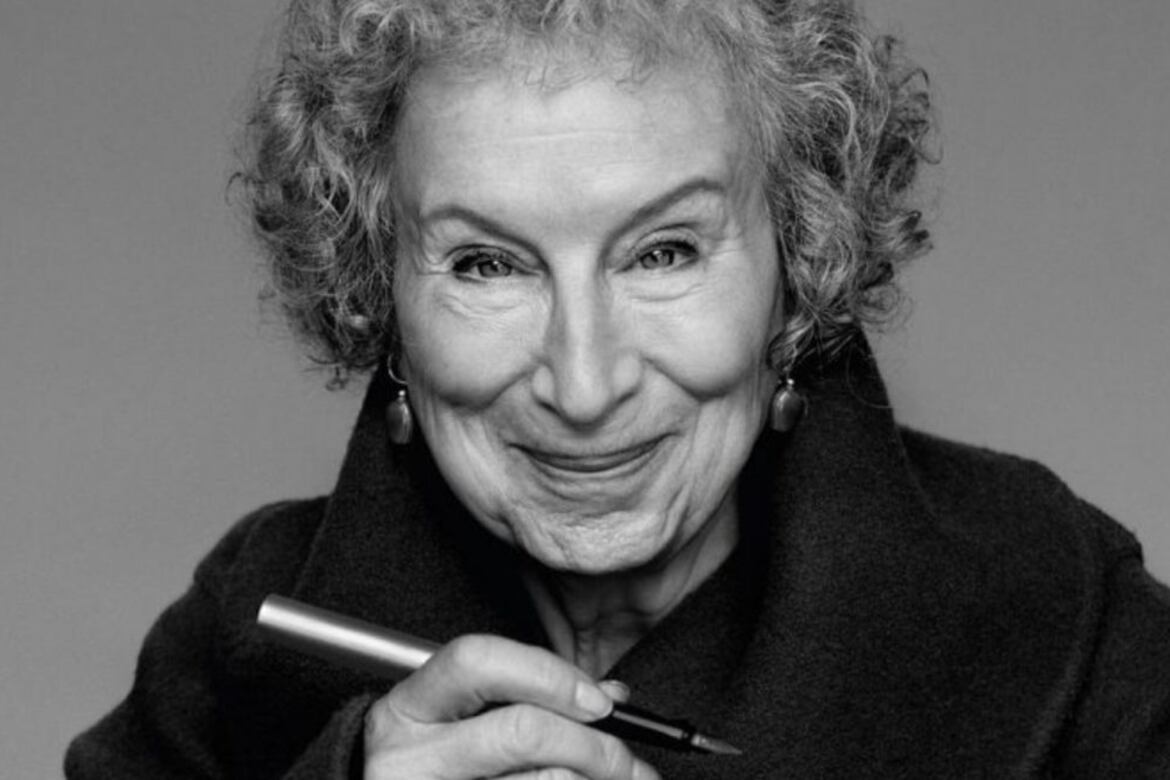

"El asesino ciego" de Margaret Atwood

Vuelve El asesino ciego, la gran novela con la que Margaret Atwood ganó los premios Booker y Hammett, publicada originalmente en 2000. Complejo juego de cruces narrativos y épocas siempre signadas por la guerra y la desigualdad, El asesino ciego pone en el centro historias de heroínas que lo son más por obra del destino y la voluntad que por un afán personalista de trascendencia.