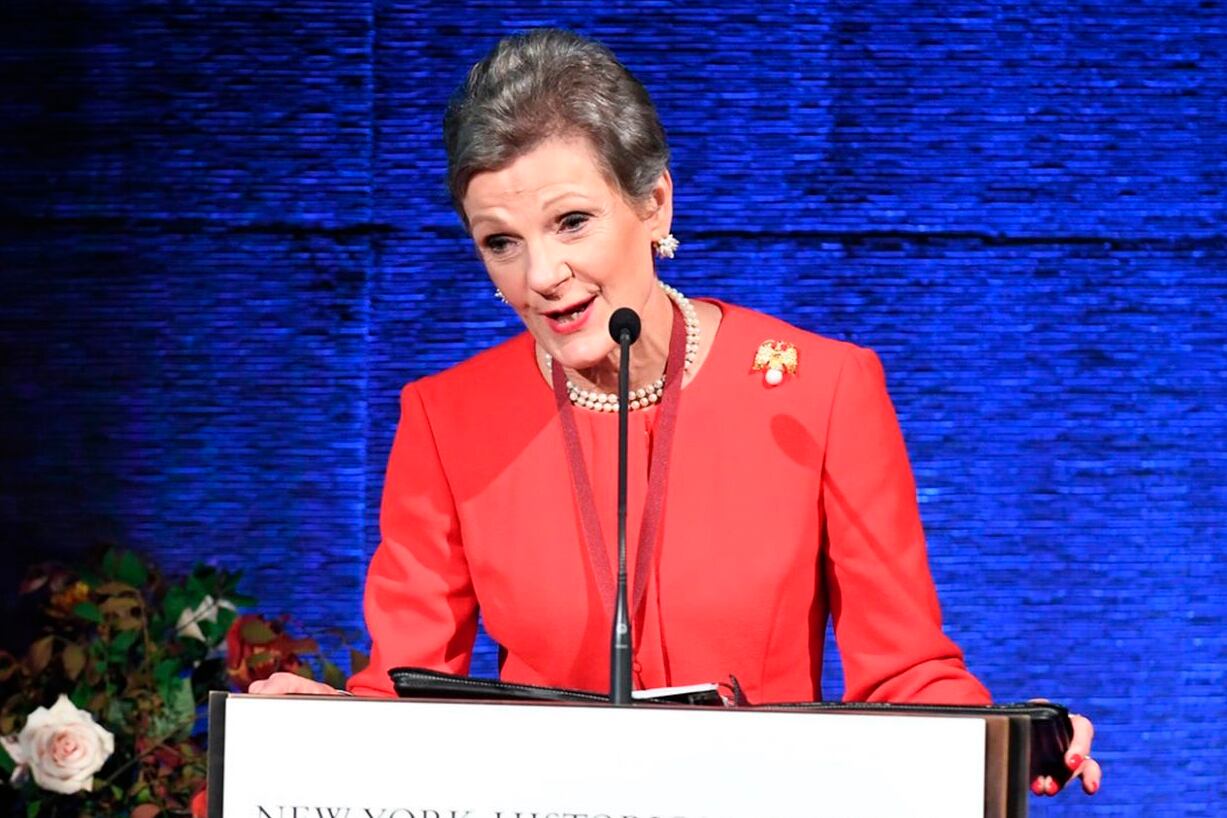

Publicó "La Rey", su cuarta novela

Reynaldo Sietecase: "La venganza es una pulsión humana con la que lidiamos a diario"

El periodista, escritor y poeta escribió una historia de redención, que tiene como protagonista a una mujer paraguaya que se transforma de víctima de abuso sexual a victimaria como jefa narco, en un relato que comienza en Ciudad del Este, pasa por la Villa 31 y termina en Madrid. "Es una suerte de Kill Bill del subdesarrollo", la define el autor.