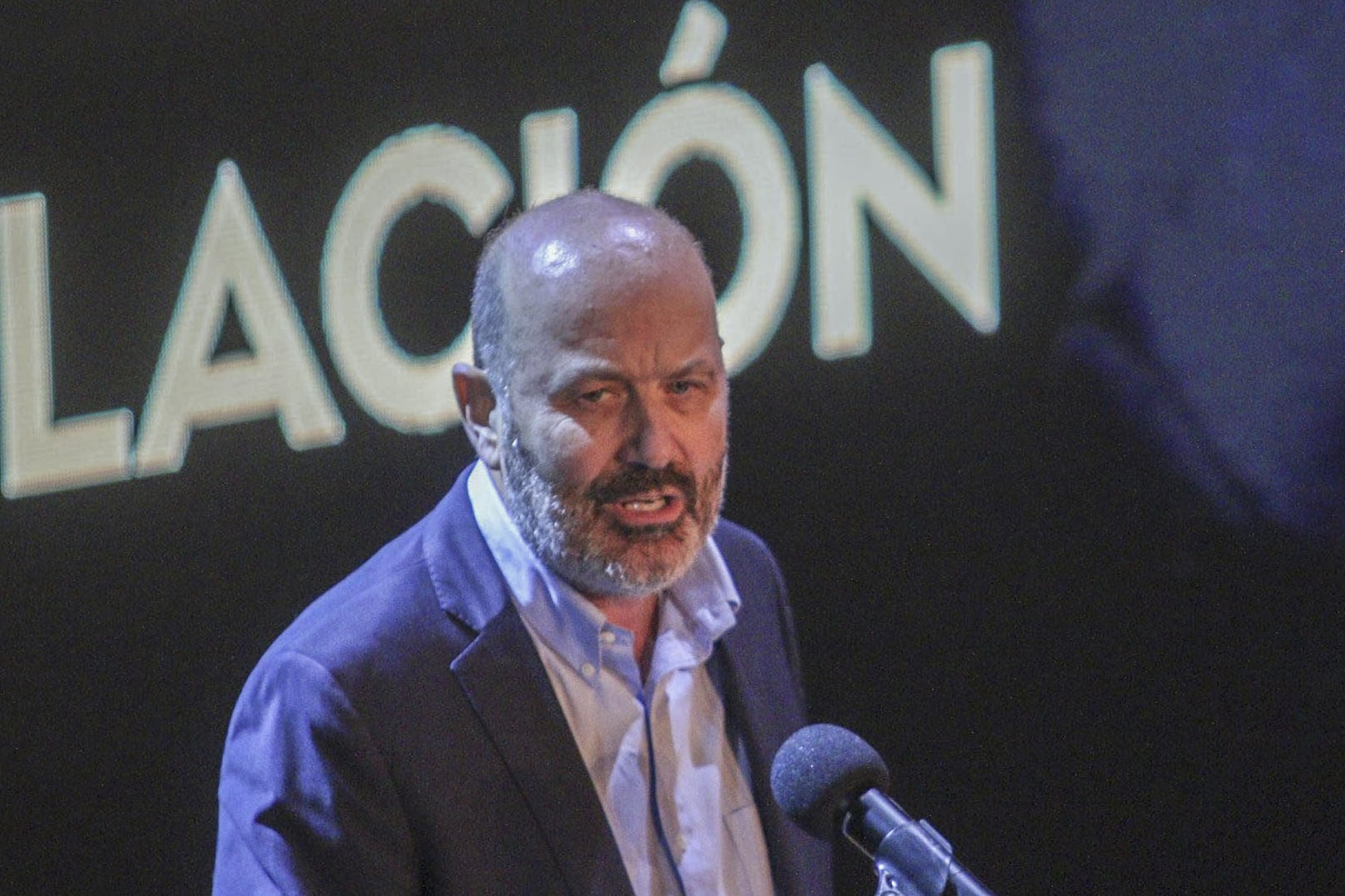

Pablo Pizzorno publicó el libro "Los partidos antiperonistas"

El recorrido de una pasión triste

Centrada en el período 1943-1955, la investigación analiza una identidad política común a los grupos que estudia, desde la UCR hasta el PC. "El peronismo es un aluvión que cambia por completo a todos estos partidos, sus historias, sus tradiciones, sus postulados", señala Pizzorno. El libro aborda las raíces históricas en la vocación de cierto antiperonismo de "recurrir a toda clase de herramientas para neutralizar la adhesión popular a los liderazgos peronistas".