Juan Lecuona, fallecido el sábado, será homenajeado en el Rojas

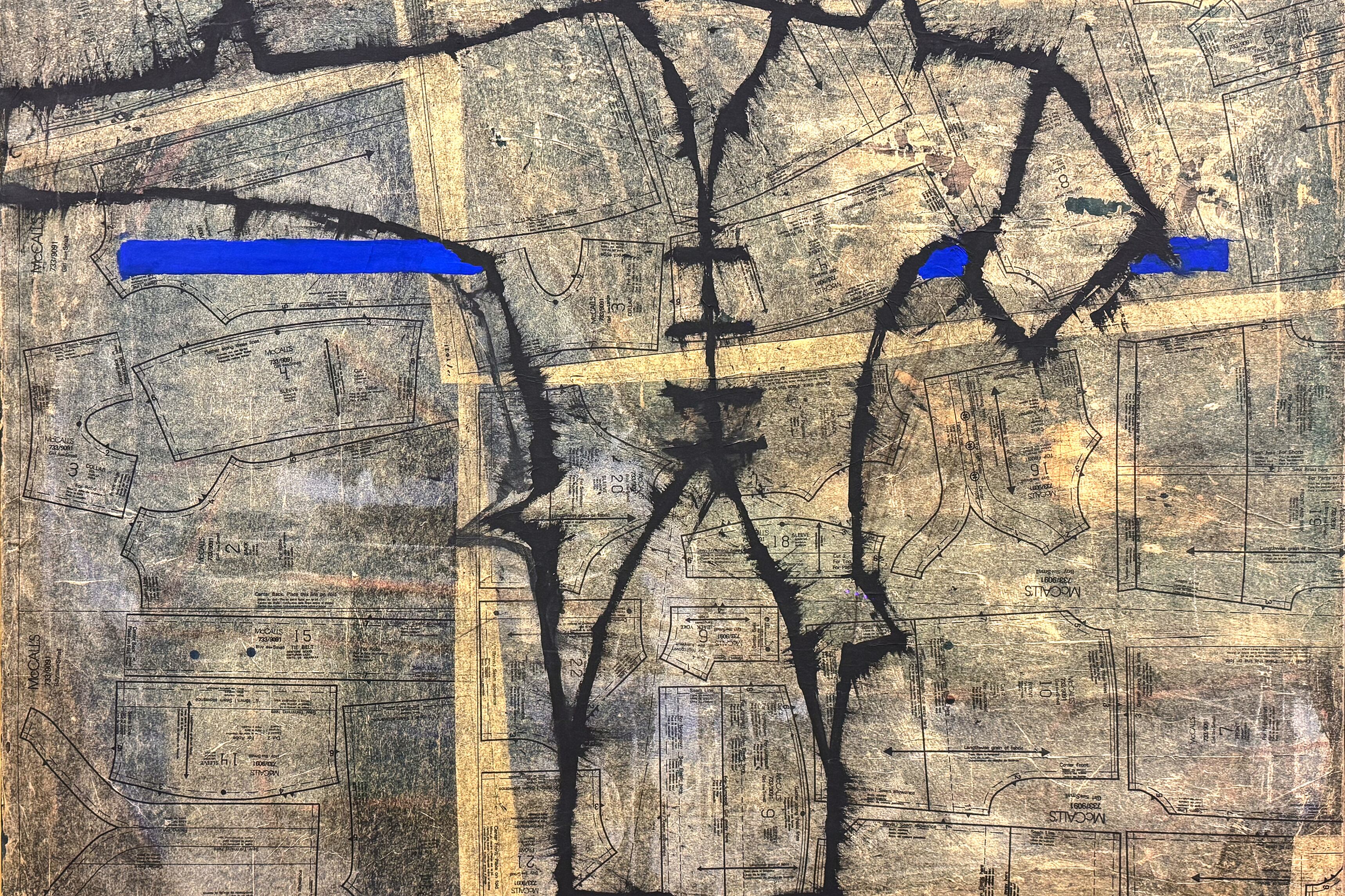

La sensualidad de la pintura de Juan Lecuona

La muestra de su obra de los años noventa -que se inaugura mañana en la galería del Centro Cultural Rojas- se transforma en un homenaje al artista y su pintura.