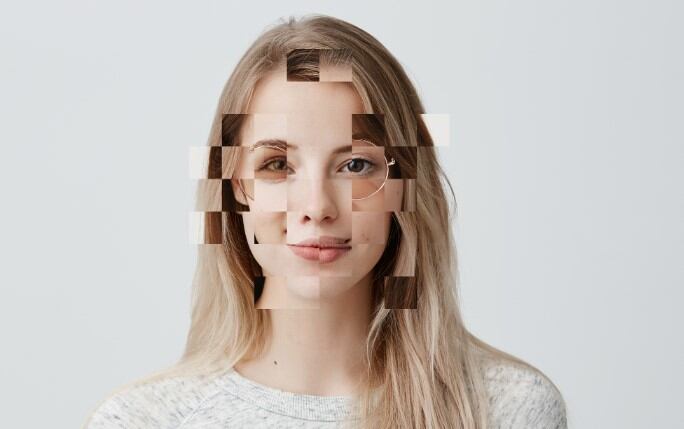

Entrevista a la fotógrafa Lena Szankay

Una mirada argentina sobre la Berlín de la reunificación

La artista y fotógrafa argentino-alemana residió desde 1989 y durante las dos décadas siguientes en Berlín. Testigo y lente privilegiada de la caída del Muro, uno de los momentos históricos centrales del siglo veinte, parte de su archivo fue exhibido en la Fotogalería del Teatro San Martín. Y sostiene que aprendió a ver esa ciudad a través de la mirada de Wim Wenders.