"Andar la tierra", los textos errantes de Gabriela Mistral

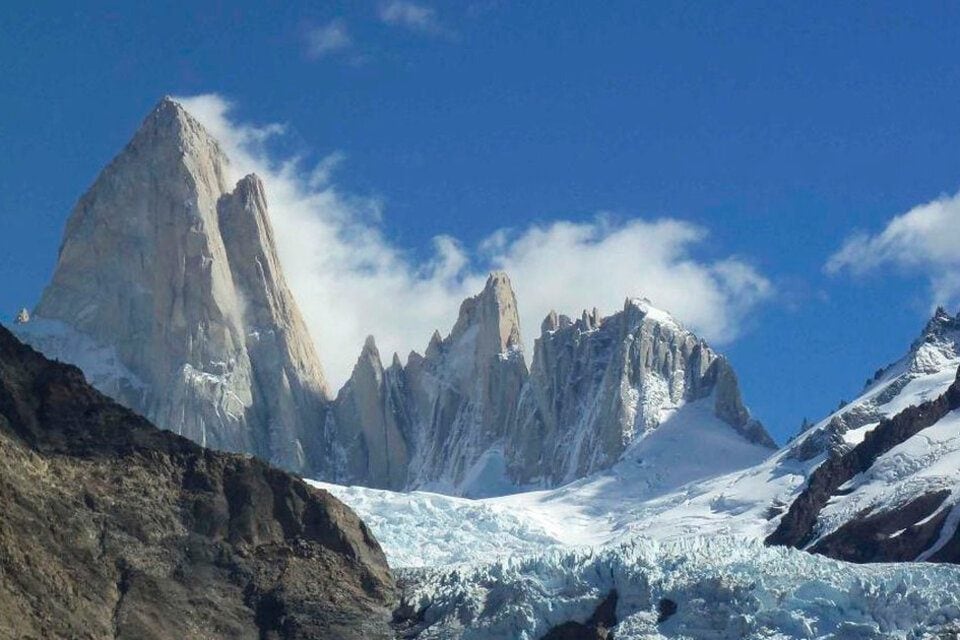

Colección de textos sobre viajes, el volumen Andar la tierra recoge poemas, artículos, crónicas, ensayos y cartas de la poeta chilena Gabriela Mistral. Una escritura y una vida marcadas por los continuos traslados en su tierra natal, la errancia como programa vital y la aguda observación de los hábitos y costumbres de pequeños pueblos y grandes ciudades.