Publicó "Fuentes reservadas"

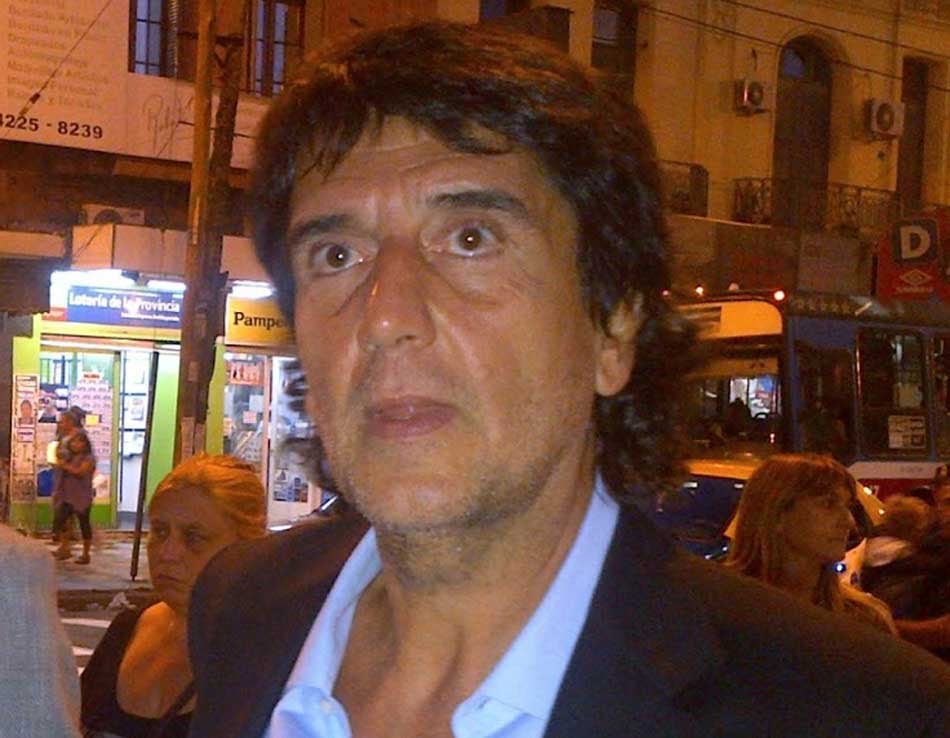

Vicente Muleiro: "El periodismo dominante acude a la mentira con los recursos de la narrativa realista"

El escritor apela a la ficción para construir la historia de un periodista arrepentido de las operaciones que se tramaron en el diario en el que trabajó. Exiliado en Cabo Cruz, en un pueblo imaginario de la Patagonia, la voz de Lucio Maldonado traduce el desencanto por las fábulas mediáticas que construyen un verosímil familiar y reconocible en el paisaje del presente.