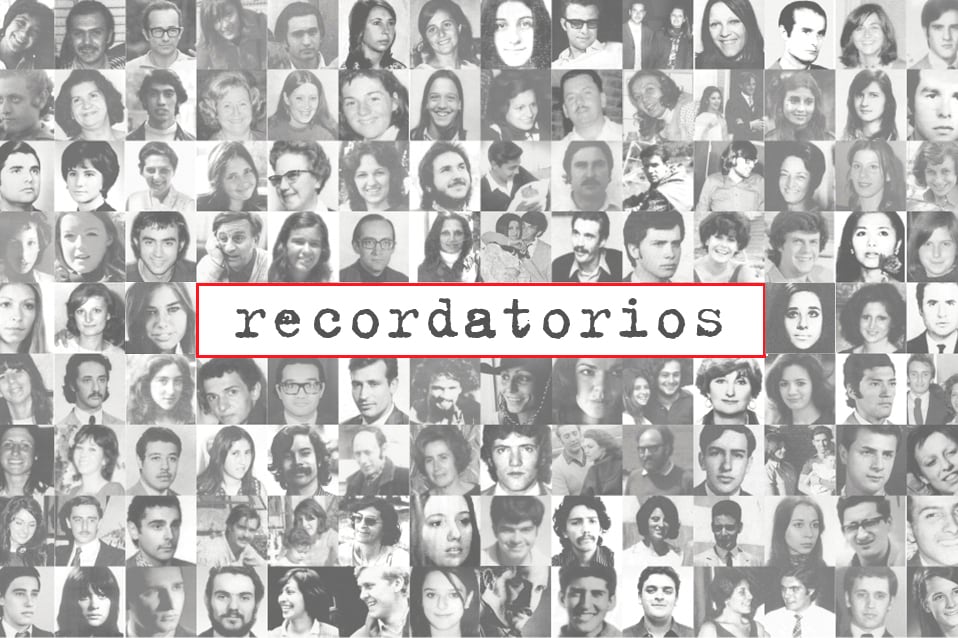

Encuentro de Resistencias y Rebeldías

Mujeres zapatistas, la lucha por la vida digna

El movimiento zapatista ha recibido en el caracol de Morelia a participantes nacionales e internacionales para compartir las formas de resistencia frente al avance del capitalismo. La presencia de las mujeres zapatistas en el movimiento es una revolución dentro de la revolución.