La serie sobre el “Carnicero de Plainfield”

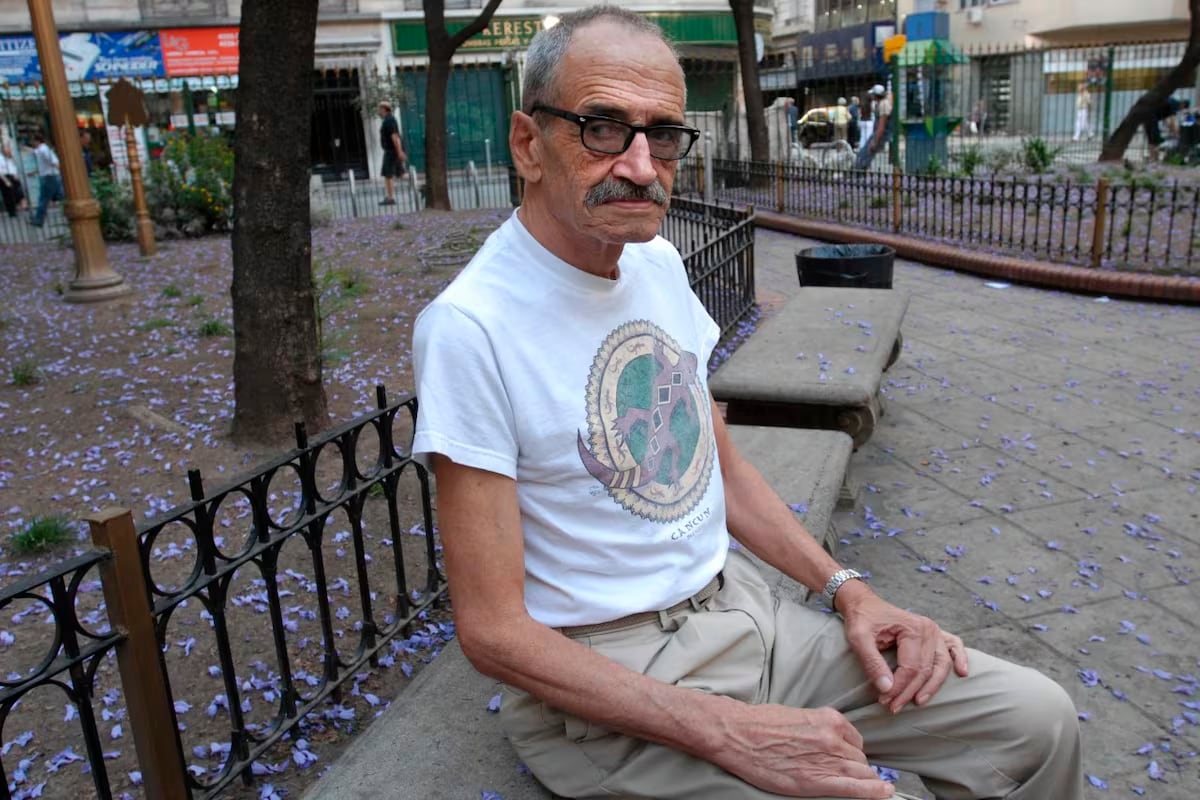

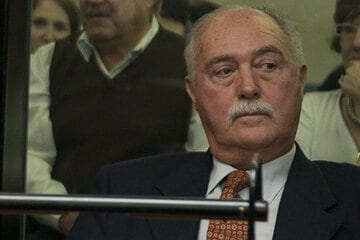

Monstruo: La historia de Ed Gein o los monstruos son los humanos

Aclamada y repudiada por partes iguales, la tercera saga de “Monstruos” titulada “Monstruo: la historia de Ed Gein” es mucho más que el retrato ficcional de Edward Theodore Gein (1906-1984),