El cuento por su autor

¿Cómo fue que surgió este cuento? No lo sé, no tengo idea. ¿Cómo fue que se me ocurrió, cómo y cuándo lo escribí? La verdad: no lo recuerdo. No conservo en la memoria huella alguna de ese día, ni la imagen de una escena que nos muestre al cuaderno y a mí. Está escrito, y con mi letra; lo que prueba que el cuento existe y que debo haberlo escrito yo. Pero no podría referir, más que mintiendo, cómo fue que eso pasó (y mentir en esto no tiene ningún sentido: quien pregunta por el detrás de una ficción nunca espera más ficción, lo que espera es una verdad, la verdad de lo vivido).

Lo que sé, lo que me consta, es que nada de lo narrado lo viví ni me pasó; lo que sé es que ni siquiera conozco un lugar como el que aparece en el cuento, nunca estuve, nunca entré. Infiero entonces que todo habrá salido de alguna cosa que leí, de alguna película que vi o de alguna de esas conversaciones ajenas que uno escucha por indiscreto; combustibles para la invención, nada más.

Un cuento sin vivencias detrás, entonces. La literatura, como sucede a veces, no plasmando una experiencia, sino ocupando su lugar.

Dio en pensar que un cine de esa clase, reducto de la sordidez, refugio de lo obsceno, habría de estar sin dudas en algún barrio de las afueras, en un declive ensombrecido de la ciudad rotunda. Y supuso, por lo tanto, que ahora que había tomado la decisión de ir a ver alguna de esas películas de las que había sabido hacía un tiempo, tendría que alejarse obligadamente de las zonas de la ciudad que por costumbre conocía, de las calles cuyos nombres sabía, del perímetro que sus padres le habían autorizado a recorrer por cu cuenta durante el día. Tendría que ir más allá, a esos sectores relegados de suburbio y opacidad que tenía expresamente prohibidos, por peligrosos o por incompatibles, transponiendo la línea de luces de la avenida en la que el mandato familiar le señalara una barrera infranqueable. ¿Se iba a atrever?

Se equivocaba. No era en las partes más relegadas de la ciudad donde estos cines existían, o no era solamente en esas partes. Estaban, por el contrario, en pleno centro. Estaban donde las principales sucursales de los bancos, donde las oficinas y las dependencias oficiales, estaban donde el bullicio y el tránsito en aglomeración. El pacto de furtividad que entablaban con sus visitantes no afectaba expediciones de extramuros; el largo del viaje, por otra parte, resultaría directamente proporcional a las probabilidades de una retractación, de un echarse atrás y descartar la idea. Era al revés: estaban ahí nomás. Entre las disquerías estentóreas y los locales con libros de oferta, entre las tiendas de ropa deportiva y los cines decentes. Tomada la decisión, bastaba dar seis o siete pasos cortos, o bien tres o cuatro zancadas de fingida distracción, para dejar atrás la vereda rutinaria donde iba y venía gente cualquiera, y meterse de repente por fin en uno de esos cines en los que las películas de esa índole se proyectaban una tras otra, sin nunca interrumpirse.

En esas películas podría ver algunas de esas cosas que, hasta entonces, a sus catorce años, nunca había visto ni mucho menos había hecho, sino apenas imaginado; y también alguna de esas cosas que no había sabido ni tan siquiera imaginar, y que de ahora en más estarían disponibles en su repertorio mental, en esas regiones en las que lo recordado y lo imaginado se mezclan y se potencian. Un hombre en otro, y ese en otro, y ese en otro: esa clase de cosas. Un hombre desmesurado, consigo mismo: cosas así. Estaba seguro de que, en el momento exacto de meterse finalmente en el cine, de dejar la vereda y lanzarse hacia las puertas vidriadas, apuraría el paso hasta casi correr, empujado por el pudor incluso con brusquedad. No fue así como ocurrió, sin embargo, sino al revés. En el trance de decidirse a entrar, descubrió que nada habría sido más discreto que una parsimonia total, que meterse en el cine un tanto distraídamente, muy despacio, casi como por equivocación.

Una vez adentro, todo cambiaba. Transpuestas las puertas esfumadas, ya en el hall de distribución general del cine, la ambivalencia y la duplicidad desaparecerían al instante, como por encanto. Una vez adentro, a tres metros de la calle nada más, imperaban el entendimiento, la neutral aceptación de todos para todos, de cada cual con cada cual. El hombre turbio de la boletería fingió no haberse dado cuenta de que él era menor de edad, que estaba lejos de la mayoría que estipulaban las leyes. Para no obligarlo a mentir, prescindió de preguntarle los años. Le recibió el billete húmedo por abajo de una especie de reja, y a cambio le estiró una entrada espuria, válida para cualquiera de las cuatro salas que integraban el complejo.

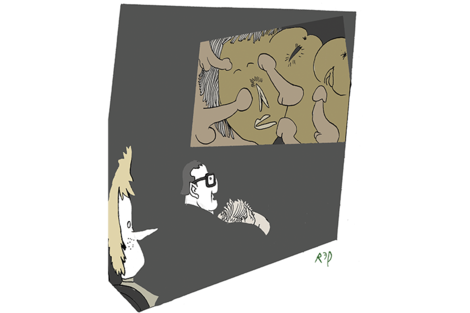

Porque este cine se llamaba a sí mismo complejo, y contaba con cuatro salas. Las salas servían, en su distribución, a una clasificación genérica indispensable. Lo que él buscaba lo encontraría, en continuado, proyectado en la sala tres. Se dirigió a la sala tres, entregó la entrada a un tipo enteramente ausente, apartó una cortina mugrienta, entró. Al entrar se le impusieron dos cosas: el olor a desinfectante y la visión agigantada de dos pijas en entrevero.

Esperó, antes de buscar una butaca y sentarse, a que la vista se le acostumbrara a la oscuridad. No le llevó más que un minuto. Junto con esa percepción, la del ver mejor, le llegó otra, en el olfato; el olor a desinfectante cedió, tal y como cedieron las sombras, y en su lugar se fue imponiendo un olor distinto, más agresivo todavía, si cabe. Ese olor lo perturbó, le resultó incluso expulsivo, y tardó en darse cuenta de la razón. Era la misma colonia de hombres que usaba desde siempre su padre. Alguno de los tipos que estaban desperdigados en los asientos de la sala tres usaba esa colonia también, quedaba claro, y lo hacía con la misma ostentosa inmoderación con que su padre solía hacerlo.

Se sentó y se puso a ver: una orgía de pajas mutuas. Le gustó desde un primer momento, tal como lo esperaba, pero no lo calentó desde un primer momento. Para eso tendría que concentrarse por completo en la pantalla, y abstraerse de igual forma de esos pocos espectadores que se hundían en el secreto a medias de la propia excitación. ¿Reuniría en la memoria un tesoro de imágenes insuperables, para aprovecharlas a solas después, o se decidiría a abrirse el pantalón a dos manos y empezar a tocarse ahí mismo?

Se decidió a hacer lo segundo, apenas cobrara un poco más de entusiasmo. Pero entonces, en la sala tibia, se oyó una tos. Una tos seca y rabiosa, la tos de los muy fumadores. Una tos idéntica, inconfundiblemente idéntica, a la que desde siempre aquejaba a su padre. Antes la colonia, ahora la tos. ¿Podía ser? No hay límites predeterminados para los hilos de la casualidad: eso pensó, o se obligó a pensar. No obstante, quitó la mirada de la película, la adaptó a la penumbra de la platea escasa, la hizo pasar de asiento en asiento, de perfil en perfil, de cara en cara, de hombre en hombre (a sus espaldas, le pareció, no había nadie: estaba casi en la última fila).

Vio a su padre, ya sin sorpresa: repantigado en una butaca de adelante, muy cerca de la pantalla, en camisa y sofocado, echado más bien hacia atrás. Tenía puestos los anteojos de marco grueso, los de ver de lejos, los que usaba para manejar. Y para ir al cine, como ocurría ahora. Un brazo lo estiraba sobre el respaldo del asiento de al lado, donde no había nadie; en un brillo repentino, reconoció también su reloj. No habría querido verlo, por supuesto, y ya no quiso verlo más; y sin embargo, no pudo llevar la vista a otra parte ni tampoco levantarse e irse.

Se quedó mirando, aturdido, y siempre muy a su pesar. Y fue así que terminó por ver también, aunque al principio no distinguió o no entendió o no creyó, que entre su padre y el asiento de adelante había alguien, que en ese espacio apretado y más que estrecho había alguien, que acurrucado a los pies de su padre había alguien, que incrustando la cara y la boca entre las piernas receptivas de su padre había alguien. Su padre volvió a toser, un poco ahogado. La tos seca y rabiosa de los muy fumadores, pero mezclada con un sofoco.

¿Irse? Irse, sí. De inmediato. Y sin embargo, paralizado, se quedó. Se quedó mirando y viendo. Inmóvil, incrédulo, crédulo, sin el más mínimo temor de poder ser visto a su vez. De pronto, allá adelante, su padre se acomodó en el asiento. Se enderezó, encogió el brazo, escabulló el reloj, buscó el saco que se había quitado. El otro se incorporó, emergió de su pozo oscuro, se apartó de su padre, se peinó con una sola mano pesada su cabeza llena de rulos. Era un muchacho sencillo y menudo, apenas más grande que él. En las sombras a medio hacer del cine tan sigiloso, le pareció incluso algo frágil. Había terminado con su padre y ahora se disponía a irse. ¿Se despedían? Le pareció que no. ¿Su padre le daba la plata? Se la habría dado antes. Usaba una camisa de manga corta, la llevaba entreabierta. Abrigo, al parecer, no tenía. Enfiló hacia el pasillo para salir.

El pensó en aprovechar el privilegio de su visión clandestina: mantenerse oculto y seguir a su padre. De inmediato advirtió, sin embargo, que ese plan no tenía sentido. ¿Seguir a su padre? ¿Para qué? Ya sabía lo que su padre iba a hacer, el camino que iba a tomar. Iba a esperar unos minutos más, a que la transpiración masiva se le secara; iba a ponerse y a acomodarse el saco; iba a salir desde el cine hacia la calle; iba a caminar dos cuadras y media, hasta la boca del subte B; iba a tomar el subte B y viajar a lo largo de seis estaciones; iba a bajar en la estación Medrano y a caminar cincuenta metros, hasta la puerta del edificio donde vivían; iba a entrar en el edificio, subir tres pisos en el ascensor, llegar a su casa, saludar someramente a su madre, preguntar por él; iba a declararse agotado por el largo día de trabajo, cansador aunque sin incidentes de importancia; iba a anunciar que se daría la pronta duchita de siempre, sucinta pero reparadora, antes de sentarse a la mesa para cenar en familia.

Seguirlo, entonces, ¿para qué? Nadie va detrás de lo que ya sabe. A cambio dejó su asiento, con rapidez pero con discreción, atravesó la cortina espesa, vio en el hall del cine al muchacho que ya se iba, notó que lo conocían bien el vendedor de entradas, los acomodadores. Decidió seguir al muchacho. Fue en la calle detrás de él. Descubrió que, adonde fuera, lo iba a hacer caminando, sin tomar ningún transporte. Y descubrió que iría a pie, aunque no vivía precisamente cerca. Que seguirlo, como de hecho ya lo seguía, a prudente distancia como suele decirse, no iba a significar otra cosa, para él, que adentrarse en esos sectores de la ciudad que tenía expresamente prohibidos, que alejarse obligadamente de las zonas que por costumbre conocía y de las calles cuyo nombre sabía, que cruzar esa barrera infranqueable que sus padres les habían impuesto como el límite de lo posible.