Soy un solitario crónico, no imagino la vida en pareja, mucho menos en matrimonio. No llego a imaginarme al lado de nadie, salvo una excepción: como en la pintura de los bebedores de Edgar Degas (1876) imagino que alguien puede sentarse a mi lado (no enfrente) para poder ver juntos el espectáculo de la vida sin que la mirada de uno intercepte la del otro, a no ser que lo querramos. El momento culminante de la fantasía se produce luego de observar algo o alguien cuya belleza nos impacta: ese es el momento en que buscamos las miradas y nos preguntamos sin pronunciar una palabra si vimos lo mismo, como si aplicáramos un método confirmatorio de que la vista no nos engaña y de que seguimos teniendo mundo en común.

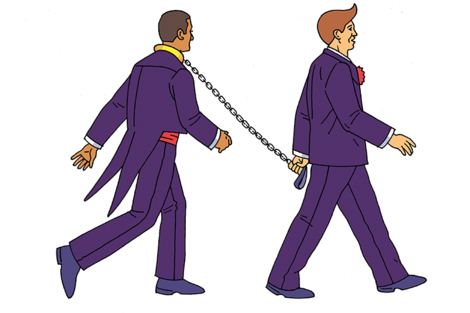

Estar juntos y hacer la de uno, dos acciones que la ideología de la propiedad del “amor” presenta incompatibles. Sin embargo, no tomo esto como una conclusión porque si miro alrededor, veo que muchos amigos lograron llevar adelante esa estructura de compromisos con otro y con uno mismo. Es más, estimo que cuando se han ofrecido pruebas más que suficientes de que pueden hacerlo deciden casarse, quiero decir, cuando han logrado demostrarse cuán intransigentes pueden ser respecto de la libertad.

Esos matrimonios me provocan admiración, tanta como la que me despiertan todos los tejes que la gente hace dentro de los lugares en los que les toca vivir. Se hace la historia en condiciones que uno no elige, pero la hace, decía el pensador. Que la gente se las arregle con lo que le toca no quiere decir sí o sí que sea conformista, al contrario, quiere decir que puede transformar lo obsoleto, darle un toque para hacerlo un poco a su medida, aunque nada de necesario hay en ello. De aquí que, en su momento, me haya costado tanto seguir a aquellxs que hablaban de matrimonio igualitario como sinónimo de asimilación y normalización. Es que nos pasamos la vida pensando solamente cómo la heterosexualidad regula la homosexualidad cuando ya es hora -es mi opinión, no me griten- de preguntarnos también cómo la homosexualidad regula, o mejor, permea, no la heterosexualidad en sentido estricto, pero sí muchas de sus fantasías.

Uno de los primeros matrimonios igualitarios en Argentina fue cubierto extensamente por la televisión, visto que los contrayentes pertenecían al mundo del espectáculo. Frente a las cámaras uno dijo que su flamante marido sabía, desde hacía muchos años, que era el “primero” pero no el “único” y que ese teje era la premisa de la exitosa relación.

En escenarios familiares intersticiales como la cocina o la parrilla, donde suelen producirse conversaciones sotto voce (algunas confesionales, otras interrogativas) mientras el resto del mundo espera en la mesa, me ha sucedido varias veces que lxs comensales no-gays hacen del teje “primero-no-único” un gran tema. Lo imponen como tema de conversación, como aprovechando la presencia en carne y hueso de la cuota gay de la familia. Me esfuerzo por no ser ingenuo: creo que no lo preguntan desde la morbosidad sino desde una embriagante curiosidad, la curiosidad de aquellos que divisan algo en el horizonte pero no saben qué es. Ellxs no sienten curiosidad por los gays sino por sí mismos. Un aporte.

Entonces, si me preguntan por el matrimonio igualitario ocho años después, yo apenas podría decir esto: que ilumina la institución desde adentro y de una forma tal que incita a sus usuarixs a ver/verse de nuevo, con más posibilidades. Habrá que ver de qué tejes estará hecho el futuro.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2017-11/ernesto-meccia_0.png?itok=uggLlmPM)