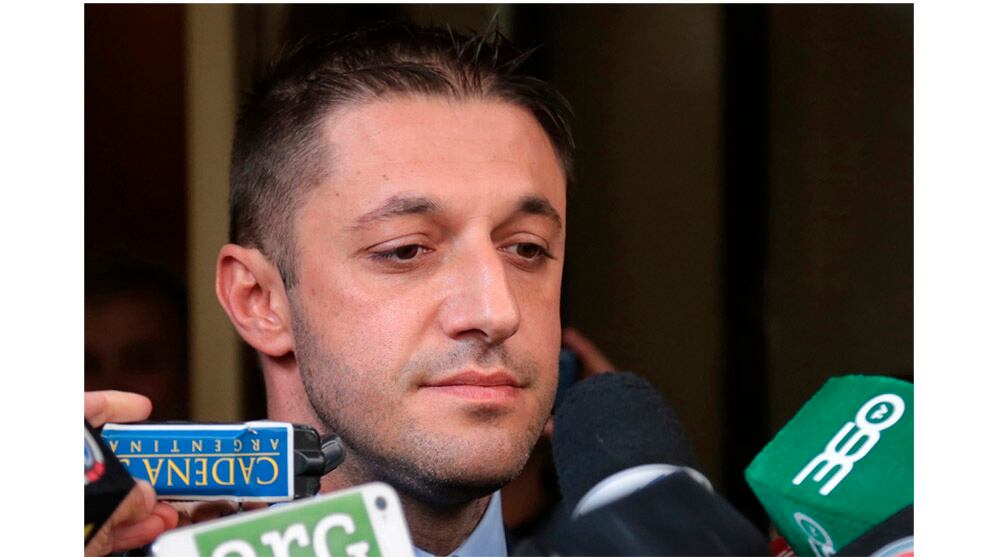

FAN El director Franco Calluso elige su película favorita

"The End of Evangelion", de Hideaki Anno y Kazuya Tsurumaki

Era 2002 o 2003 en Buenos Aires. Tenía alrededor de catorce años. Mi hermano, dos años mayor que yo, tenía un plan con sus amigos de ir a ver una película de animé a un cine del centro.