Hippismo, under, TV, folklore y militancia

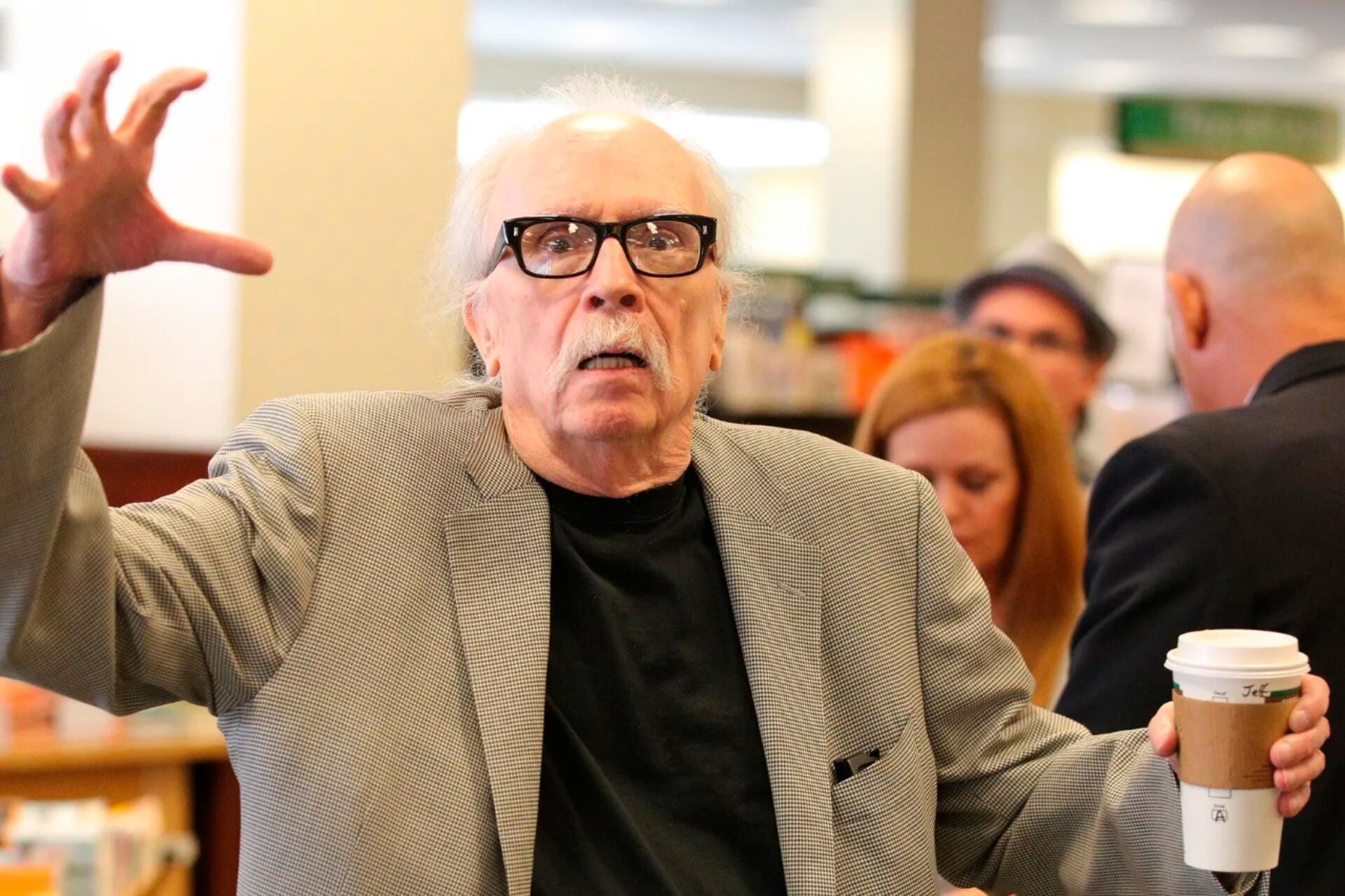

El adiós a Horacio Fontova, el artista que combinó los sueños de varias generaciones

El hippie, el dibujante, el folklorista, el psicodélico, el salsero, el humorista, el militante, el escatológico. En estos días cada uno de nosotros arma y desarma su propio Horacio Fontova, que murió la semana pasada después de meses de internación y cuya muerte, sin embargo, tomó a todo el mundo desprevenido en medio de la pandemia y la cuarentena. Fue un perfecto exponente de los años 60, su cuna formativa. Fue el reponsable del diseño de arte y las ilustraciones de la mítica revista El Expreso Imaginario, artista under en los 80, partenaire de Jorge Guinzburg en los 90 en Peor es nada. Autor de varios hits pegadizos y de una incuestionable sensibilidad popular. En 2004 editó Negro, su último disco, una suerte de recorrido por aquellos caminos que supo transitar durante años en la música. Radar despide al Negro Fontova, uno de los más eclécticos referentes de su generación que le habló, le cantó y divirtió a varias generaciones de oyentes, televidentes, amigos, hijos y sobrinos.