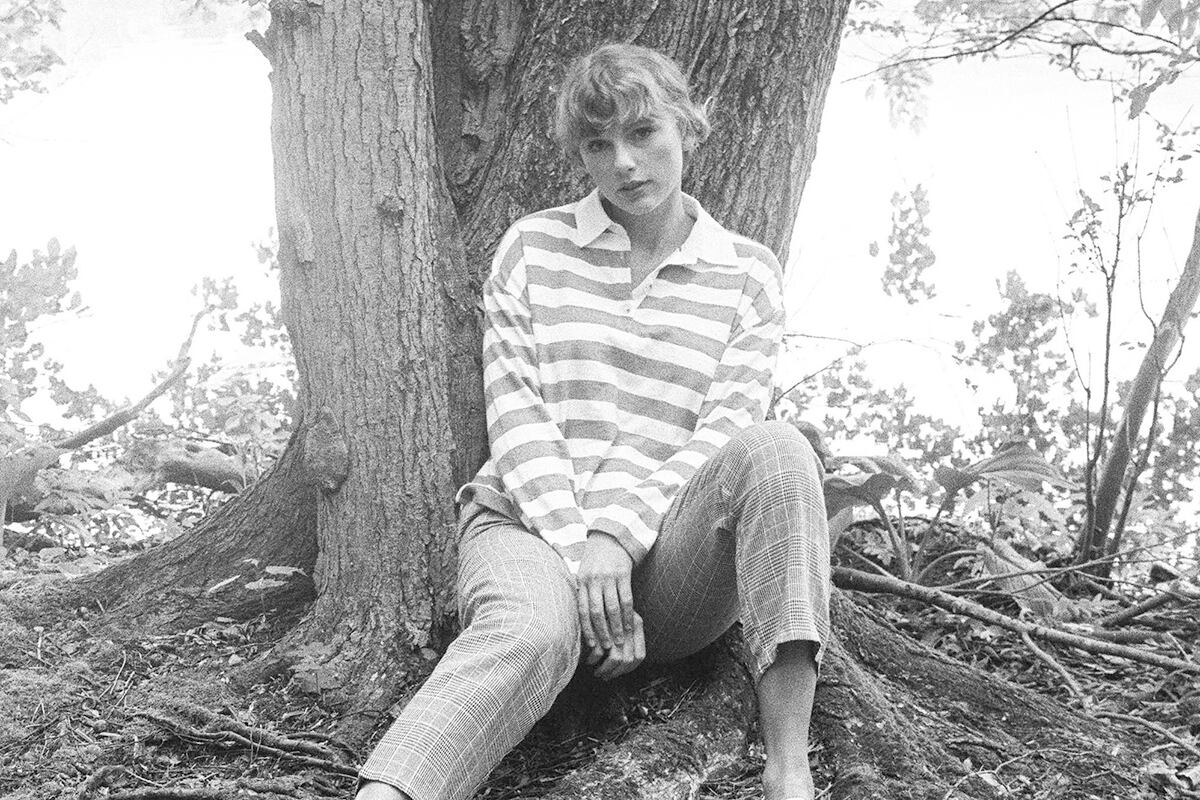

La super estrella acaba de lanzar online "Folklore"

Sorpresa: nuevo disco de Taylor Swift

Su nombre es sinónimo de la fama más inimaginable, a la altura de las divas de hace seis décadas: adorada, detestada, siempre lejos aunque parezca próxima con sus canciones sobre rupturas amorosas, páginas arrancadas de un diario, a veces puro despecho, a veces enorme belleza. Ahora Taylor Swift acaba de lanzar, sin aviso, un disco de canciones al piano, creado a distancia con Aaron Dessner de The National y Jack Antonoff. Folklore ha sido celebrado como su mejor colección: temas atmosféricos, algo fantasmales, ecos de Lana del Rey y dream pop. Sola y en la cima del mundo se permitió un cambio, contar historias que no son autorreferenciales, hacer un dúo con Bon Iver. En su disco menos personal es donde, paradójicamente, mejor se deja ver.