EL CUENTO POR SU AUTOR

“Daniela” forma parte de un relato mayor, coral, que narra la historia de cinco personajes que se mueven, a veces migran, a veces viajan por trabajo o como turistas: Daniela viaja por Marruecos. Lo escribí en agosto del 2020 bajo los efectos del largo confinamiento que sostuvimos por el covid-19. Y la oposición es evidente. Pero la pandemia, además, nos obligó a suspender nuestras formas habituales de percibir el tiempo, los espacios, la naturaleza; nos reubicó (nos reubica). Es difícil calibrar la hondura del impacto, su huella. Esa transformación también avivó el deseo de escribir este cuento. Una nota encontrada en un viejo cuaderno Gloria funcionó de anclaje: “El guía nos ha dicho que los bereber les dicen a los españoles: ustedes tienen el reloj, nosotros tenemos el tiempo.”

DANIELA

Daniela llegó al aeropuerto de Madrid una mañana muy fría de enero. No había logrado dormir en el vuelo a pesar de haber tomado una pastilla después de cenar, así que sentía el cuerpo pesado, aletargado por haber estado en tensión inútilmente durante más de doce horas. Esa misma tarde tenía que presentarse en las oficinas de Repsol, recoger documentos y recibir últimas indicaciones antes de viajar a Marruecos; no había tiempo para una siesta. Fue al hotel, se registró, se pegó un baño, almorzó, salió. Al día siguiente tampoco tuvo tiempo de reunirse con sus viejas amigas antes de subirse al tren nocturno que la iba a dejar en Algeciras a las siete de la mañana en punto. El camarote era muy angosto y tenía dos camas litera. Eligió la de arriba. Era cierto que acostada quedaba muy cerca del techo, pero la sensación de encierro era menor a la de resguardo, no estaba tan a la mano de una puerta que pudiera abrirse en el medio del viaje. Esa noche las pastillas surtieron efecto y durmió como un bebé.

La estación de Algeciras era amplia y con poco movimiento por ser domingo y aunque todo lo que empezaba era absolutamente desconocido, se sintió confiada en el mundo. De Algeciras alcanzó a ver el cielo despejado, limpio sobre el mar. Subió al ferry, cruzó el Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar. Era notable que todo funcionara bien, sin contratiempos, de modo confortable. El ferry no era lujoso pero era amplio, moderno, impecable. La vida en Europa daba esa sensación. Era extrañísimo. El sol golpeó en la cubierta del barco como si fuera de un metal blando, enceguecedor; pero el mar azulísimo, el mar poderoso disipó el espejismo. Los trámites en Ceuta fueron rápidos, se juntó allí con su acompañante, Ángel, y subieron a la camioneta cuatro por cuatro. Tenía unos pocos días libres antes de instalarse en Marrakesh y por ese motivo lo había contratado para atravesar Marruecos hacia el sur, hasta el pueblo que “era la puerta de entrada al desierto del Sahara”, según la revista de viajes que había leído unas semanas atrás. Antes de salir de la zona española, Ángel se aprovisionó de botellas de vino y latas de cerveza para los días siguientes y en un café recogió a Madrás, el novio marroquí. Daniela al principio no sabía con qué gestualidad actuar: Ángel le había mencionado a su esposa de Cádiz, ¿o era ex esposa? Madrás buscaba la mirada de Ángel por el espejo retrovisor, le hablaba con ojos exquisitos desde el asiento trasero de la camioneta. Ella venía a ser un cero al as, una clienta que había dado piedra libre para que Ángel pudiera bajarse al moro otra vez. De todas maneras lo sorprendente fue el alambrado que vio al salir de la ciudad. Un cerco de seis metros de altura formado por una doble valla de alambrado con púas marcaba el perímetro de la frontera con Marruecos. Allí se juntaban los migrantes subsaharianos esperando la oportunidad para infiltrarse en Ceuta. Varados entre sus países y el Mediterráneo, agolpados al lado del cerco mirando hacia el mar o jugando al fútbol, vigilados por fuerzas de seguridad.

Las jornadas iban a ser jornadas de ruta y de paisajes completamente diferentes entre sí. Iban a acumularse como sedimentos de capas geológicas. Colores abrumadoramente definidos. El verde loro de los campos cultivados en la línea cercana a la costa y las rutas de asfalto pulido. La piel marrón y los vestidos blancos que entraban y salían del campo visual. Arreos de agricultura. Le llamó la atención ver hombres enfundados en túnicas con capucha caminando al lado de la ruta. Chilabas, dijo Ángel. Jellaba, dijo en árabe Madrás. Hombres que parecían salir de no se sabía dónde. No llevaban cargas sobre las espaldas. Sólo caminaban. Peregrinos, comentó con ligereza Ángel. Esa primera noche en Mekinés supo algo que la iba a acompañar a lo largo de todo el viaje. Fue mientras miraba por la ventana del hotel, un hotel viejo, de habitaciones de techo alto y frío. Caía la noche. Enfrente y haciendo esquina había una casa celeste, de techos bajos, con luz blanca sobre la puerta. Las calles estaban vacías aunque eran apenas las siete. El único movimiento ocurría en la casa. Entraban y salían hombres. De saco y pantalón occidental, con chilaba, con un casquete redondeado y corto como sombrero. Evidentemente no era una tienda de mercado. La tentó la posibilidad de acercarse, de mezclarse en el ambiente, de tomar lo que allí vendieran, ¿qué tomarían?, de fumar. Como Madrás, los hombres eran de una belleza abrumadora. No se animó. Era un café de hombres.

La ruta torcía hacia el sur y se iba volviendo ocre, un paisaje desértico como todos los paisajes donde está la industria petrolera y que ella conocía bien. Largas planicies atravesadas por algún tendido eléctrico, montañas bajas en el horizonte. Subieron hasta un pueblo de pastores que parecía enclavado en la edad media. El frío era áspero aunque el sol brillaba alto. En la plaza habían dispuesto tenderetes. Era día de mercado. Ovejas, cabras, productos de cuero, carne recién faenada, gallos, tejidos de todo tipo. Una muchedumbre en plena actividad de menudeo. En grupos de tres, de cuatro hombres. La conversación subía y bajaba como por fuera del tiempo, ajena por completo a la idea de prisa. Daniela recorrió las calles laterales que bordeaban la plaza. Alguna ventana abierta. Alguna puerta. Alguna mujer en tareas de la casa, en los patios internos. Siluetas. Daniela lentificó sus pasos, de modo que ojos y pies fueran acompasados. Una estrategia muy elemental, de vuelo corto. Daniela sintió las miradas desconcertadas sobre ella. Solo dos adolescentes se le acercaron y le pidieron que les tomara una foto: posaron abrazados, riéndose, los brazos en alto.

Esa noche frente al espejo agrisado de la habitación de un hotel más triste que el anterior, Daniela se cortó el pelo a la altura de la nuca, tijereteó el flequillo, se lo peinó hacia el costado, rebajó los laterales. Parecía un muchachito. Eso y la ropa de fajina ayudarían.

Al día siguiente a la mañana temprano cruzaron un bosque frío de cedros, encontraron nieve, ¡monos en la nieve!, y un acantilado con perros salvajes en jauría. Bajaron las montañas. La roca se fue volviendo arcillosa. Casas, pueblos enteros estaban tallados en esa misma roca. Parecían decorados de otra época, abandonados. Inaccesibles a la mirada rápida, a la velocidad de un auto. Ángel eligió para el almuerzo un restaurante para turistas al pie de las Gargantas del Todra. Las Gargantas eran bloques de piedra caliza roja, enormes, de diferente altura según las vueltas del río hasta alcanzar los trescientos metros, una suerte de meca para los escaladores europeos, que se paseaban por la calle del pueblo con total desenfado y algo de soberbia, quizá borrando el abismo de toda posible diferencia cultural, de toda ley del mercado. Las paredes de roca eran las mismas en todo el planeta, parecían reclamar, y ellos las trepaban. A Daniela le hubiera gustado sentir esa libertad cuando los vio pasar sucios, contentos, con la piel quemada por el sol. Con sus mosquetones Petzel colgando del arnés, sus pies de gato Sportiva, sus mochilas North Face.

Por la tarde el paisaje se fue convirtiendo en un desierto de piedras, una llanura casi lunar. La carretera eran pistas, huellas que iban en todas direcciones y que solo un baqueano podía identificar. Ángel alardeaba: fácil y fatal perderse ahí. Daniela compró en un puesto rutero un amonite, un fósil marino del cretácico. El puesto parecía salido de la nada y lo atendía un chico de unos trece o catorce años, curtido por el viento y el sol. Ofrecía fósiles de distintos tamaños. Los amonites estaban cortados por la mitad, la parte externa conservaba la forma espiralada de la concha, pero era roca en bruto, con capas de sedimentos adheridos y erosionados durante millones de años. La parte interna estaba pulida y lucía el dibujo perfecto de las cámaras ventrales con diferentes rellenos sedimentarios, cristales, minerales. Lo pagó 50 dólares. El chico le pedía 100. El desierto había estado bajo el mar; mejor dicho, había sido mar, lecho de mar con algas, moluscos, crustáceos; había emergido, había atravesado una revolución radical. Todo lo que veían estaba poblado de huellas del tiempo, el tiempo lento y grande. Daniela se alejó unos metros del puesto, la desolación era inmediata. El peso del cielo parecía golpear el suelo y aplastarla también a ella como a un amonite. Alcanzó a refugiarse en la camioneta. Había que seguir, continuar el viaje. Ya estaban cerca. Y la ansiedad crecía en la camioneta. Ángel le decía que estuviese atenta, que en cualquier momento iban a aparecer en el horizonte. Aquello que Daniela había puesto como destino de su itinerario como quien arroja una moneda al aire: las dunas del Sájara (dicho así, con ese acento y una jota ligera, pensaba Daniela, ligerísima, en vez del sonido muerto de la h).

Llegaron a Merzouga a media tarde, el sol alto todavía. El hostal donde se quedarían un par de noches estaba preparado para el turismo como ella: con onda. Lo prometido en las fotografías. Hostal Tombouctu. Grandes habitaciones, alfombras de colores, mobiliario sencillo de madera y piedra, puertas que daban a galerías, a patios abiertos desde donde se veían esos médanos tan altos, tan delineados contra el cielo. Una tropilla de camellos.

Desde el atardecer y hasta bien entrada la noche los bereber tocaron los tambores. Con un ritmo sostenido, un mantra. Sentados sobre piedras, en diálogo entre ellos. Un lenguaje indescifrable esos tambores. En el hotel había una pareja de franceses y una chica australiana que viajaba sola. Los franceses apenas si dijeron una palabra, leían su guía Michelin. La chica rubia, joven, le buscó conversación, le dijo a Daniela que la pobreza era inspiradora.

Daniela no supo si entendía mal el inglés de la chica. Creía que no, que entendía bien, incluso ella misma podría admitir la búsqueda de cierto exotismo, pero de todas maneras le movió el piso una declaración tan abierta: la pobreza. Daniela y el mundo del que venía también podían resultarle inspirador a esta joven australiana; podría decirle eso pensó, quién sabe. Pero no lo hizo. Dejó de lado el resentimiento y se dedicó a observar qué posibilidades habría de que ella, la australiana, se acostara con alguno de los hombres que tocaba el tambor desde hacía horas ahí al lado. Mientras les llevaban los tajines con cuscús y Ángel servía de las botellas de vino compradas en Ceuta, ellos acompasaban la cena. Enfundados en sus túnicas celestes, brillantes, ligeras, con pañuelos a modo de turbantes. La chica los miraba con ojitos chispeantes sin haber fumado nada y ellos respondían de la misma manera. Ángel y Madrás intercambiaban palabras en árabe, casi al oído. Daniela pensaba qué posibilidades habría de que todo ocurriera como en una novela de Paul Bowles. El hombre que se sentó junto a ella en el patio cuando la luna ya estaba alta le dijo con voz muy suave, muy cerca de los ojos, demasiado cerca: “Tú no hablas como español, hablas como bereber.”

A la madrugada Daniela salió de una de las habitaciones del hostal y rumbeó directo hacia el desierto. No había tiempo para buscar la cámara de fotos, la resignó. Ya no era importante. Fue caminando primero por un sendero plano, trepando por los médanos después hasta llegar a la cima de un médano alto y ancho cuando empezaba a clarear. Otros turistas caminaban cerca, habían salido de sus hostales como peregrinos, las huellas de sus pasos subían hasta la cresta, seguían por el filo delineado para después bajar y perderse. El aire frío, azulino. Todos de cara hacia el este, esperaban. Algunos se habían arrodillado, con sus brazos extendidos sobre la arena y rezaban. Daniela se sentó con las piernas cruzadas, los brazos sobre las piernas. Quieta. Ella también esperó. La bola de fuego líquido, imperturbable, ajena a cualquier idea de movimiento humano, apareció en ascenso. Despegándose. Deslizándose hacia el cielo y sobre las dunas, que ahora sí eran un mar de dunas, un oleaje sin movimiento aparente, como detenido. El tiempo parecía encapsulado y a la vez era evidente que no. Los colores viraban sin cortes, sin límites estrictos, se fundían uno en otro pero con nitidez asombrosa. El viento no era muy fuerte pero hacía remolinos en el oído, de nadie podía olvidar el silencio alrededor. Un intenso silencio naranja, diría Daniela, pensando que decía disparates. El viento barría la cresta de los médanos, los restos de la noche o del día como si fueran granos de arena; eran granos de arena, los irizaba, los levantaba, los dejaba en otro lado. Cambiaba simplemente la forma de las cosas. Fue un amanecer de materialidad absoluta. Y por eso mismo fulminante. Daniela eso también lo supo.

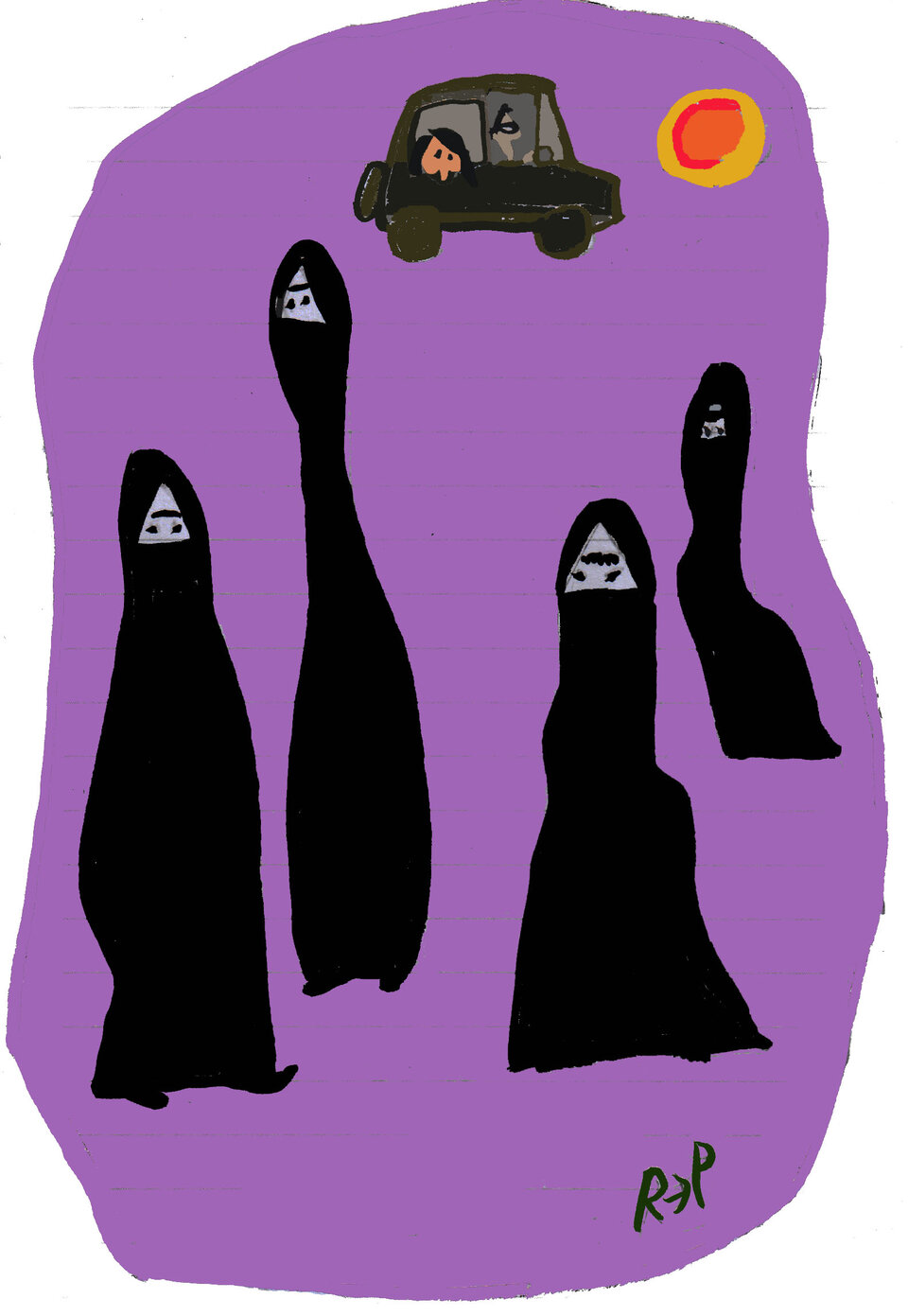

Lo demás es una coda. Agarraron ruta enfilando hacia Marrakesh. No hablaban mucho entre sí. Ángel y Madrás deberían esperar otra oportunidad. Daniela había preferido el asiento trasero de la camioneta. Pasaron por un pueblo donde las mujeres eran una larga túnica negra. Usaban la miqab. Un rectángulo dejaba a la vista su frente, sus cejas, sus párpados, sus ojos. Daniela acusó el impacto sin palabras. Siguieron. Luego atravesaron los Atlas, luego los estudios de cine donde filmaban a bajo costo películas para Hollywood.

Daniela llegó finalmente a Marrakesh y cumplió sus funciones en las oficinas de Repsol ligeramente más aclimatada. Se sintió más cómoda, así, disfrazada de muchachito.