Mi memoria es mala. Pésima, para ser honesta. He usado la italianísima alegoría de un colador de pasta para referirme a ella: un colador de los que hay en casa de nuestros abuelxs, de aluminio y manijas de bronce. De los que se pueden usar de cascos de batalla para nuestros juegos de la infancia. De los que seguramente heredamos fruto de sus imperecederos materiales. De los que seguramente recordemos, también, que siempre quedaban algunos de sus pequeños agujeros tapados por la pasta devenida en firme stucco con el paso del tiempo y de sus numerosas coladas. Esa, señorxs y señorxs, es la viva imagen de mi memoria: un colador que tiene la antivirtud de retener algunas partes por esas pequeñas incrustaciones de materia. Esta materia es, ni más ni menos, que mis afectos, aquellos que datan desde mi más tierna niñez, desde antes de ser nena, desde antes de que se me adoctrinara a ser nena, desde antes de ser domesticada como humano siquiera.

En la casa de mis abuelxs maternos desarrollé un estrecho contacto con una acotada naturaleza. Pensemos en la típica casita de conurbano, oscura y de paredes anchas y frías con un fondito vegetal. El mismo, por supuesto, atiborrado de frutales en cada rincón. Todas las aromáticas posibles juntas en un diminuto cantero conviviendo con pensamientos, petunias y nomeolvides. Margaritas, maíz, frutillas, un cerezo, dos ciruelos (uno amarillo y otro violeta), mimosas, helechos, un limonero y un níspero eran los actores principales de este colmado bioma. En un cantero aparte crecía un enorme farolito chino con el que agasajábamos a Pepa, la tortuga que para mí era igual a mi abuela Isabel, a quien se ve que apodé Mumi cuando empecé a balbucear. Mumi era el arquetipo de abuela: Viejita, arrugada, encorvada, sorda, excelente costurera y de una particular dulzura astringente. Era seca en su trato, y su poco deseo de comunicarse verbalmente con el mundo exterior le otorgaba un aire misterioso. Tenía unos ojos azules profundos como un glaciar. Era encantadora de gatos. Hasta a los más bravos los podía agarrar de una pata y trasladarlos al otro lado del patio "para que no hicieran macanas". Estas pequeñas fieras, que nos propinaron infinidad de arañazos a mi hermana y a mí, a ella sin embargo la respetaban con veneración, la veían como a la sagrada matriarca de ese clan que invadía todos los domingos su jungla de patio trasero.

INFANCIA CHONGA

Mi abuelo Carlos, sin embargo, era pícaro y sumamente lúdico. Tenía un amor devoto por mi abuela y, al igual que ella, era excelente cocinero. Él era el responsable del bienestar de las plantas de su jardín. Desde cachorra me tomó de aprendiz y me enseñó todo sobre el contacto íntimo con las mismas: cuáles eran sus atributos, cómo entenderlas y cómo aprovecharlas, pero principalmente, cómo entender su particular belleza. Fue, además, quien consintió mi infancia chonga. Mientras las mujeres de la familia me querían forzar dentro de un vestido con volados (nada más humillante que los ornamentos delicados y las prendas con movimiento acotado para una chonga), mi abuelo indulgía mis rodillas raspadas y me fabricaba mis juguetes preferidos que él mismo tallaba a mano: un arco y flechas, espadas, hasta una pipa estilo Popeye. “Trepáte ahora que mami no está mirando” me susurraba confidente la orden de vilipendiar el níspero en aquel escueto minuto en el que mi abuela no fisgoneaba todo desde su panóptico en la ventana. Amaba los westerns y la literatura gauchesca.

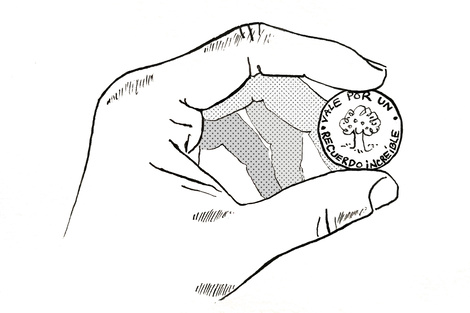

Tenía una cabinita llena de porquerías fascinantes, todas databan de la época en el que él era jefe del Telégrafo de Saladillo. De la misma me abastecí de todos los plumines y plumas que uso al día de hoy. Su otro hobbie, aparte de la carpintería y la jardinería, era juntar monedas viejas. En realidad no era coleccionista, sencillamente nunca había tenido la osadía de tirar nada, y los años llenaron una bolsa de metales sin valor de todas las épocas. Pero entre estas doñasnadies, se escondía un tesorito: un centavo de cobre de unos cuatro centímetros de diámetro que databa desde fines del siglo XIX. Él me explicó que, si lo pulíamos con mucho esmero y paciencia, íbamos a ver su verdadero color rojizo. Y así lo hice durante muchos domingos: virulana en mano, me dispuse a rascarle un siglo de negrura a la moneda.

LOS NOMBRE AMADOS

Pero pasaron los años y aquella niña chonga ya era demasiado grande para subirse al níspero y fue desarrollando intereses en otros lados. Mis abuelitos se fueron poniendo aún más viejitos. A mis 15, un inclemente Alzheimer atacó al abuelo Carlos. En un puñado de domingos le arrebató su picardía y sus kilos de más. Yo comenzaba a adultecer y veía cómo él iba aniñándose en su novedosa sorpresa del mundo que lo rodeaba.

Un día burló la sagrada hora de la siesta y me lo encontré en la cocina, calculando algo con los dedos de las manos. Movía los labios murmurando algo inaudible. “¿Qué hacés, abuelo?” le pregunté buscando no espantarlo. Sin mirarme subió la voz: “Isabel, Susana, Edgardo, Victoria, Paula”. Rezaba su mantra con nuestros nombres para combatir el horror más grande: olvidar cómo llamar a nuestros seres amados.

La frondosidad del jardín del fondo ya se había apagado, sólo se mantenían en pie el estoico limonero y la carcasa de uno de los ciruelos. No muchos domingos después, mi abuelo no despertó de su siesta. Lo velamos en la cochería de Morón a cajón abierto porque la italianidad no es sólo alegorías divertidas, también encierra un enorme amor por la tragedia humana.

Un día, visitando a mi abuela que espiaba nuestra llegada desde atrás de la cortina de gasa blanca con su gato, me agarra la mano sin mediar palabra y me lleva hasta su habitación. Lacónica, fiel a su estilo, me dice, poniendo algo en mi mano: “papi dejó esto era para vos”. Era la moneda tesoro de un centavo. Mi pacto con mi abuelo era aún más fuerte que el olvido.

Conservo la moneda como un talismán y mi mala memoria atesora al dedillo todas las lecciones de jardinería que practico hoy con mis amadas plantas.