Cuando en el verano de 1966 Leonard Cohen llegó a Nueva York, la fiesta ya había comenzado. Era la fiesta del rock. Más ampliamente, era la fiesta de una cultura joven avispada de psicodelia y dionisíacamente parada frente a las puertas de la percepción. Si bien había probado el ácido en Montreal, entre escritores amigos, siguiendo las instrucciones de Timothy Leary, en más de un sentido Leonard pertenecía a otro mundo. Venía de largos inviernos y exquisitas lecturas, con algunos libros publicados, rastros de una carrera literaria más que digna –el Premio Literario de Quebec por El juego favorito había sido un acto de justicia– que, sin embargo, no lo terminaba de satisfacer, quizá porque tras su calma ajena a las veleidades del pop en Leonard se escondía una enorme ambición intelectual, un deseo de trascendencia.

Entonces tomó la guitarra, recordó los seis acordes perfectos que le había enseñado su profesor español de Montreal y se largó a componer canciones de versos tristes y sublimes. Un tiempo antes había participado de recitales de poesía; sabía entonces del poder de los escenarios, de las rondas, de las escuchas colectivas, del bardo cara a cara con su oyente/lector. Era de los que pensaban que no existen grandes diferencias entre poemarios y canciones (“todos mis textos tienen guitarras detrás, hasta las novelas”). Todavía un poco inseguro de sus habilidades interpretativas, primero proveyó de canciones a Judy Collins y compró sus discos, como un dramaturgo que se esconde entre el público el día que un actor conocido estrena su obra. “Suzanne” picó en punta, abriendo la saga autorreferencial del amante melancólico. Finalmente, tras el modelo de Bob Dylan se atrevió a cantar con su guitarra los temas de su desvelo. Se hizo cantautor sin dejar de pensar (se) como un escritor. No grabó muchos discos, pero prácticamente todos fueron obras en el sentido que le damos a esa palabra cuando hablamos de grandes novelas, películas imborrables o los cuadros mejor custodiados.

Es probable que estuviera o se sintiera más cerca de William B. Yeats que de Los Beatles. Fue quizá el mejor poeta oral de su tiempo, aunque tal vez las cosas se dieron de un modo impensado. Finalmente, en el territorio incontinente de la canción encontró su voz, grave y parsimoniosa. Pudo decir con Barthes que la canción es ese espacio muy preciso en el que una lengua se encuentra con una voz. En su caso, esa voz solía sonar mejor replicada por coros femeninos, metáfora musical de su feeling con las mujeres. Mientras muchos de sus contemporáneos buscaban perforar con rabia el establishment musical con voces agudas y metálicas, Leonard se sumergió en la vibración más honda, a veces cruda, por momentos de una fragilidad emocional casi impúdica. Lo hizo buscando allí un estilo que no fuera bronco ni quejumbroso; eso no habría sintonizado con su poética. Su gravedad era del orden de la plegaria desatendida, no de la protesta, aunque en ocasiones pudiera ser muy punzante, como sucedió en “Everybody knows”, una suerte de “Cambalache” en inglés y con reclamo de amor. En sus últimos discos, los bellísimos Old Ideas, Popular Problems y You Want It Darker, la voz pareció descender un grado más de tesitura, como si se propusiera desafiar toda una cultura chillona y volátil.

Ocho años más joven que Allen Ginsberg. Siete mayor que Bob Dylan. Si la historia de los años 60 suele analizarse haciendo foco en la cuestión generacional –es la mirada habitual, al menos–, cabe decir que Leonard llegó tarde pero, sin perder un ápice de originalidad, tomó nota de lo que hacían los más jóvenes e intimó con la mejor fauna de la época. Con una elegancia y una inteligencia que terminarían siendo icónicas, persistió en ser escritor por otros medios, al mismo tiempo que daba vuelta la pirámide etaria: no sólo sobrevivió al axioma guerra-del-cerdo del Mayo Francés (“desconfía de toda persona de más de 30 años”) sino que se convirtió en el poeta más amado por las generaciones del porvenir.

Judío entre católicos y protestantes, en Montreal había formado parte de la minoría angloparlante en una ciudad de mayoría francófona. “En aquella ciudad, todo el mundo se sentía forastero, de alguna u otra manera”, observa su biógrafa Sylvie Simmons. Luego, en los Estados Unidos de la revolución cultural, Leonard siguió siendo diferente, el extranjero perfecto: un canadiense de más de 30, de acreditaciones literarias impecables, que cantaba sus letras de amor, sexo y adioses entre los creyentes de la Era de Acuario. Por más que no haya tenido vocación de mandarín cultural, la lista de sus adoradores fue larga e ilustre. Y no sólo por sus canciones: Lou Reed amaba Hermosos perdedores, lo consideraba un libro increíble, asombroso, divertido y complejo.

Lógicamente, su literatura impresa no alcanzó la fama de su poesía oral: “Sisters of Mercy”, “Hallelujah”, “Everybody Knows”, “Chelsea Hotel”, “Tower of Song” o la tantas veces grabada “Suzanne” ocupan un sitio de honor en cualquier cancionero que aspire a representar el arte de escribir versos y música de la mejor manera posible. Y sin embargo –lo que viene aquí es una apreciación muy personal, quizá esté equivocado– ninguna de las grandes canciones de Leonard llegó a participar plenamente del ethos de su tiempo. Ese efecto de extranjería temporal, de haber nacido antes del baby boom pero después de la generación del jazz, fue también uno de los valiosos activos de Leonard. En ese sentido, sus canciones hacen honor a las citas bíblicas con las que supo crear climas poéticos tan subyugantes como intemporales. Sus conciertos eran verdaderos festivales de góspel desahuciado dirigidos por un ministro blanco.

Hay en esta historia una hermosa paradoja. Como modelo existencial para los movimientos juveniles, Leonard fue un fracaso. Taciturno hasta el final, le cantó a la derrota en una época de expectativas revolucionarias: llegó para decir “adiós” en el momento en que todos decían “hola”. Pero cuando en los años 70 del Primer Mundo sobrevino el desencanto, el ideal de belleza más bien clásico que Leonard sostenía solitariamente tampoco transigió con el No Future del punk ni con nada que se le pareciera. Su mirada trágica de la vida, resabios de sus primeras lecturas de Federico García Lorca, nunca se confundió –tal vez sí se confundieron algunos críticos– con el nihilismo, mucho menos con el renunciamiento a la vida. Nuevamente, el arte de Leonard quedó algo desacoplado de las nuevas sensibilidades.

Habría que incurrir en el capricho para que una comparación entre David Bowie y Leonard Cohen resultara pertinente. Cuesta encontrar figuras tan diferentes. Pero ambos redoblaron las apuestas de sus corpus artísticos en el tramo final de sus vidas. Ambos cumplieron con la antigua máxima del buen morir, despidiéndose a lo grande, por encima del resto de los mortales. En el caso de Leonard hubo más tiempo de preparación: logró cruzar la marca de los 80 años con voz y guitarra enteras, toda una provocación. En “Going Home”, la primera canción del disco Old Ideas, imaginó a Dios describiéndolo a él, criatura imperfecta, “perezoso bastardo con su traje”. En realidad, aquel hombre de negro concibió la canción como forma de expiación al final de una vida libre y variada. Dios lo tenía bien calado, sabía hasta qué insólito punto llegaban sus ambiciones poéticas: “Leonard quiere hacer una canción de amor/una oda al perdón/ un manual del vivir derrotado/ un grito por encima del dolor/ un sacrificio mal cicatrizado/ que no es gaje de su oficio/ sino mío”.

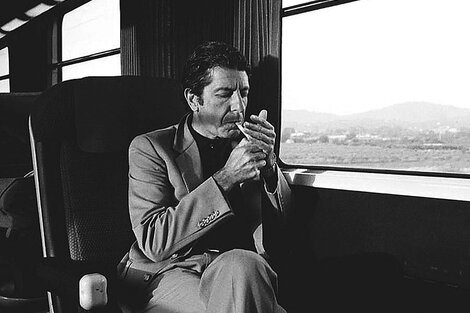

Leonard Cohen

El extranjero

Este artículo fue publicado originalmente el día 20 de noviembre de 2016