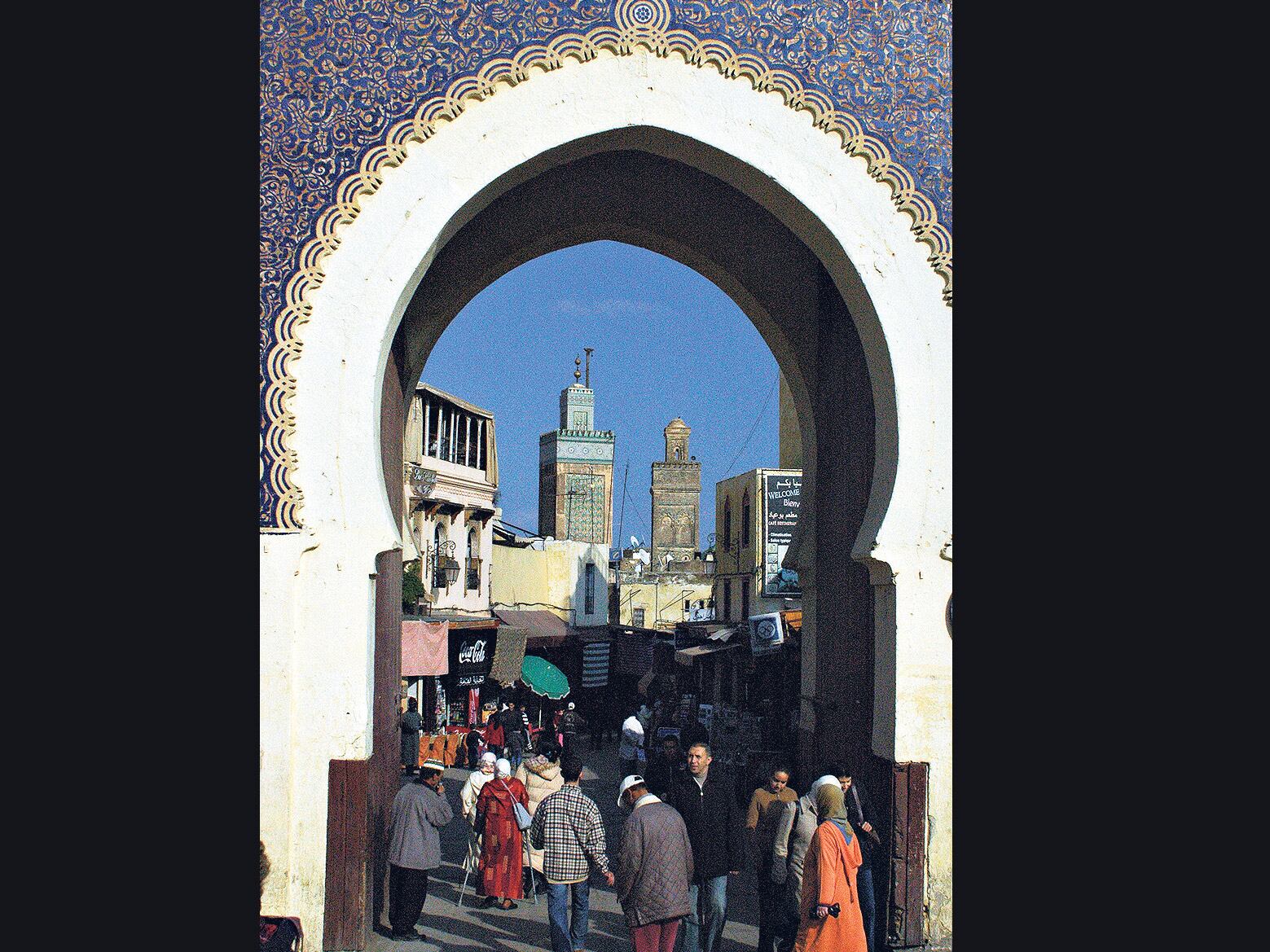

ISLAM > Mercados en Fez, Kashgar y Doha

El mundo de un bazar

En China, Marruecos y Qatar se visitan zocos que parecen salidos del libro de Las Mil y Una Noches y convocan desde nómadas de Asia Central hasta jeques árabes, atraídos por la multitudinaria variedad de estos variopintos espacios que en el mundo islámico tienen carácter de institución.